弗洛伊德解读《俄狄浦斯王》 |

您所在的位置:网站首页 › 俄狄浦斯情结什么阶段 › 弗洛伊德解读《俄狄浦斯王》 |

弗洛伊德解读《俄狄浦斯王》

|

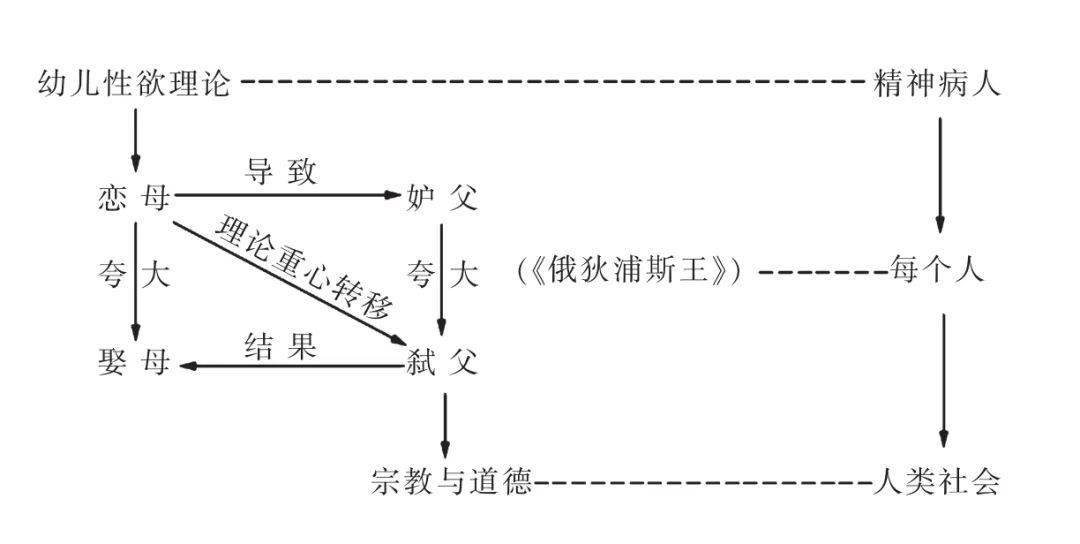

一、 “俄狄浦斯情结”的立意与命名 “俄狄浦斯情结”的提出与弗洛伊德早期精神分析思想即幼儿性欲理论的形成是同步的。早在《歇斯底里症研究》(与布洛伊尔合著,1893—1895)中,弗洛伊德就发现性欲在神经症中起着不可忽视的作用,其根源可以追溯到患者的幼儿时期。1896年,经过了较长时间的临床观察和自我分析之后,他推断每个幼儿身上都存在恋母妒父的心理现象,他在10月15日致弗利斯的信中写道: “我在自己身上也发现了恋母妒父的现象,我现在认为它是发生在幼儿时期的一种普遍经历,即便并不像患有歇斯底里症的儿童一样那么早出现。(与英雄、宗教创始人等患有妄想症的人对于父母子女关系[家族罗曼史]的创造相类似。)如果确实是这样的话,我们就可以理解《俄狄浦斯王》为何拥有如此强大的吸引力了——尽管理性对命运的预设进行了种种反抗,我们也可以理解为什么后来的‘命运戏剧’注定会惨败了。我们的情感会起而反抗诸如《太祖母》等戏剧中表现的任何随意的、个人的欲望,但是古希腊传说抓住的是一种人人都承认的欲望,因为他们在自己身上感觉到了它的存在。每一位观众都曾在幻想中成为初露头角的俄狄浦斯,但均在梦想实现的恐惧中退缩并将其移植到了现实当中,这一过程伴随着大量的压抑,正是这种压抑区分了一个人的婴儿状态和当下状态。”[4](P.270-273) 可以发现,由于是一封私人信件,弗洛伊德在这里做出的虽然是一种尝试性的表述,但却在大胆的设想中确立了俄狄浦斯情结的基本内涵,他其后的研究更多的是对这一框架的细化和深化,通过一种直觉式的、发散性的联想把《俄狄浦斯王》拉入了自己的理论设想之中。在随后出版的著作《释梦》(1900)中,弗洛伊德把他自己的理论发现加以充实,公之于众。紧随其后的便是他对《俄狄浦斯王》的分析:“这种发现可以由古代流传下来的一个传说加以证实:只有我所提出关于儿童心理的假说普遍有效,这个传说的深刻而普遍的感染力才能被人理解。我想到的就是俄狄浦斯王的传说和索福克勒斯以此命名的剧本。”[5](P.260) 弗洛伊德在《释梦》中对幼儿性心理的阐述已经比较完整,但他不惜花费大量篇幅分析一部戏剧作品来为自己提供支撑,一方面体现出他对这一理论可能引发的受众反应的担忧,另一方面体现出他期望在《俄狄浦斯王》与自己的理论发现之间建立某种联系的意图。 1909年,弗洛伊德应邀为美国克拉克大学做了五次演讲,他在第三次演讲中对苏黎世学派“把充满情感的一组相互依赖的观念性因素描述成‘情结’”[6](P.136) 的做法表示赞赏,并开始比较频繁地使用“情结”一词,在第四次演讲中,他首次以“神经症的核心情结”对幼儿把父母中的异性一方作为自己欲望对象的性心理进行了命名,俄狄浦斯的故事仍然紧随其后:“关于弑父娶母的俄狄浦斯王的神话几乎完完全全地表达了幼儿的愿望,这种愿望后来遭到‘乱伦阻障’的反抗和排斥。”[6](P.145) 弗洛伊德每论及幼儿性心理都会提到俄狄浦斯的故事,不难推想,只有当俄狄浦斯以某种方式成为幼儿性欲理论的一部分时他才会停止强调这个故事怎样“几乎完完全全”地印证了他的正确性。弗洛伊德接着便在《男性对象选择的特殊类型》(《爱情心理学》第一部分,1910)一文中公开使用了“俄狄浦斯情结”这一术语,但这次使用似乎更多的是一种投石问路的尝试,只是在论述中一笔带过,并没有给予特别的强调。在这之后弗洛伊德转向了对原始部落图腾与禁忌的研究。 1915年—1917年在维也纳大学讲授精神分析理论时,弗洛伊德以下定义的形式正式对“俄狄浦斯情结”的概念及其命名原因做出了解释:“男孩子早就对他的母亲发生一种特殊的柔情,视母亲为自己的所有物,而把父亲看成是争夺此所有物的敌人;同理,小女孩也以为母亲干扰了自己对父亲的柔情,侵占了她自己应占的地位。根据观察的结果,可知这些情感起源极早,我们称之为‘俄狄浦斯①情结’,因为在俄狄浦斯的神话里,由儿子方面而起的两种极端的愿望——即弑父和娶母的愿望——只是稍微改变了呈现方式而已。”[7](P.160) 此后弗洛伊德对“俄狄浦斯情结”的内容进行了多次修正,但其命名就此固定了下来。 二、 弗氏《俄狄浦斯王》解读的疑点与漏洞 通过追溯“俄狄浦斯情结”的立意与命名过程可以发现,弗洛伊德虽频频提及《俄狄浦斯王》,但在长达二十年的时间里,他对这部戏剧的阐释始终停留在对“弑父”“娶母”两个情节的重复性强调上,并没有得到扩展或深化,这不得不引发我们对“俄狄浦斯情结”与《俄狄浦斯王》关系的重新思考,审视弗洛伊德对《俄狄浦斯王》的“解读”。 弗洛伊德对《俄》剧的解读主要体现在《释梦》中,他首先从叙事结构入手,提出俄狄浦斯一步一步揭开真相的过程与精神分析过程十分相似:“这个戏剧演出的只限于揭示罪恶的过程,巧妙的延宕,一环扣一环,高潮迭起。这个过程很像精神分析——俄狄浦斯本人就是杀死拉伊奥斯的凶手,但是他又是被杀者和伊俄卡斯忒的亲生儿子。”[5](P.261) 弗洛伊德把俄狄浦斯侦破真相的过程看作自我认识的过程,这一点是值得赞同的,剧中阿波罗、特瑞西阿斯、牧羊人、伊俄卡斯忒都先于俄狄浦斯发现了事实的真相,但他拒绝听信别人的预示,坚持用自己的眼睛去认识真实的自己;然而这个过程与精神分析的相似不过是一个巧合,俄狄浦斯力图认清的是自己的身份,这在母系氏族社会是一个典型而普遍的问题,与现代语境下心理或精神层面的自我认知有很大差异。 接下来,弗洛伊德转向受众接受的角度,解释了《俄》剧从古至今一直深受欢迎的原因。他认为,俄狄浦斯的“命运能打动我们,只是因为它也是我们大家共同的命运——因为和他一样,在我们出生以前,神谕已把同样的诅咒加诸我们身上了。我们所有人的命运,② 也许都是把最初的性冲动指向自己的母亲,而把最初的仇恨和原始的杀戮欲望针对自己的父亲”。[5](P.262) 弗洛伊德在这里预设了一个前提,即俄狄浦斯怀有恋母仇父的心理或弑父娶母的欲望。当我们把目光从弗洛伊德的阐释中移开,面对索福克勒斯的戏剧文本本身时,可以发现俄狄浦斯的确杀死了父亲并占有了母亲,但却找不到他怀有这种欲望的任何证明,恰恰相反,他得知神谕后为避免其发生而进行了力所能及的反抗,相信自己可以改变甚至已经改变了不幸的命运,在发现真相后,他对自己实施了残酷的刑罚。俄狄浦斯弑父娶母是一种外在的行为,而不是内在的欲望,所谓的“欲望”是弗洛伊德在“弑父”“娶母”的标签下强加给俄狄浦斯的。 “俄狄浦斯情结”与俄狄浦斯的经历之间的错位是显而易见的:依据“俄狄浦斯情结”,“儿童最初对对象的贯注表现于对满足某些既主要又简单的基本需求的依恋中”,[6](P.75) 婴儿的欲望对象是它的照料者、营养提供者,包括母亲以及与母亲融为一体的奶妈或养母。这样看来,俄狄浦斯欲求伊俄卡斯忒的条件并不具备,他出生三天便遭母弃,童年期、青春期均与伊俄卡斯忒没有任何接触,如果有恋母情结,他的欲望应该指向自己的养母墨洛佩,若有仇父心理,矛头应该指向养父波吕博斯。弗洛伊德根据俄狄浦斯的经历命名了“俄狄浦斯情结”,但在俄狄浦斯身上恰恰无法适用。另外,依据“俄狄浦斯情结”,幼儿(男)偏爱自己的母亲并渴望能够独占她,因此嫉妒和排斥与母亲同床的父亲,但这并不妨碍它对父亲的爱,它甚至时刻恐惧自己的嫉妒会让父亲离自己而去,③ 况且幼儿的这种心理症结会在成长过程中被克服和遗忘,未必会发展到威胁父亲生命的程度。这种敌意用“恋母妒父”来形容已经足够,“弑父娶母”实属夸张。 最后,弗洛伊德从剧作家创作的角度提出,俄狄浦斯的故事是对两种典型的梦④ 的想象性反应。他的结论源于剧本中的一句台词:“别害怕你会玷污你母亲的婚姻;许多人曾在梦中娶过母亲;但是那些不以为意的人却安乐地生活。”[8](P.210-211) 据此,弗洛伊德提出,“在索福克勒斯的悲剧正文中明白无误地指出,俄狄浦斯这个传说来源于远古的某个梦材料,其内容为,由于初次出现的性欲冲动,儿童与其父母之间的关系产生了痛苦的紊乱。”[5](P.263) 显而易见,索福克勒斯并没有在伊俄卡斯忒的台词中交代俄狄浦斯传说的来源,而弗氏对梦的内容的推断也是缺乏依据的。 三、 弗氏对《俄》剧文本意义的“附加” 既然从戏剧文本出发得到的只有对弗洛伊德“欲望观”的反证,弗洛伊德又是怎样把“欲望”附加给俄狄浦斯的呢? 弗洛伊德未能在剧本中找到俄狄浦斯弑父娶母欲望的证明,他进而诉诸无意识,提出俄狄浦斯并没有意识到潜藏在自己内心深处的欲望:他“对大自然所强加的这些违背道德的欲望毫无所知”[5](P.263);“男主人公不知不觉违心地犯罪这一事实,显然真实地体现了他犯罪倾向的无意识性”。[9](P.92) 他把人的心理结构分为意识、前意识和无意识三个层面,无意识位于最底层,活跃于其中的是大量的原始欲望和动物性本能,它们构成了人类行为的根本驱动力;介于意识和无意识之间的前意识起着守门人或稽查员的作用,在它的审查下只有少量无意识心理活动通过审查进入意识领域,其余均受到压抑而继续停留在无意识之中。在一些特殊情况下,未通过审查的无意识心理活动也会进入意识之中,他认为人的梦境就是无意识欲望的体现,人在意识清醒的状态下出现的口误、笔误等错失行为也是潜在欲望的体现。《俄》剧在叙事方式上采用了全知视角,展现的自然并非俄狄浦斯的梦境。在日常生活中,一个理智健全、意识清醒的成年人可能会犯下无意识的口误、笔误等危害性极小的过失,但绝不可能在无意识间杀死一个人,也不可能无意识地娶一个女人为妻。口误、笔误等无意识活动发生的瞬时性和危害的微小性是它们能够逃过意识审查的原因,杀人、娶妻等具有相当时间长度、具有相当的危害性或重要性的行为不可能不引起意识的警觉。俄狄浦斯的行为与弗洛伊德所设想的无意识心理活动闯入意识领域的两类情况均不相符。 俄狄浦斯作为一个健全的成年人做出了在现实生活中闻所未闻的弑父娶母行为,这说明他并不是恋母情结的典型案例,为了弥合这种错位,弗洛伊德又把精神病人的名号加给了俄狄浦斯,“但是,我们比他要幸运些,因为我们并未变成精神神经症患者”。[5](P.262) 俄狄浦斯易怒、好胜、自恃的性格或尚可视为弗洛伊德“诊断”的旁证,但俄狄浦斯凭借自己的智慧解开了斯芬克斯之谜,解救了忒拜人民,并统治忒拜近二十年,且深受人民的尊敬和爱戴,这些通过客观视角呈现的高尚理性又作何解释呢?此其一。其二,通览弗洛伊德关于精神病患者的治疗与分析案例,那些深受“俄狄浦斯情结”困扰的病人并不存在强烈的外向攻击行为,恰恰相反,他们的伤害多指向自身,表现为精神和心理上的自我折磨,相比之下,俄狄浦斯的“弑父”“娶母”行为显然过于夸张了,但弗洛伊德不仅不介意这种夸张,还对此大加发挥,为他的理论——理性难以溯及的无意识领域——增添了令人惊骇的传奇色彩。由于针对俄狄浦斯所做的判断并不具备足够的说服力,弗洛伊德进一步通过作家创作论进行了另一个层面的“附加”。他在《释梦》中认为“梦是欲望的满足”,[5](P.119) 在《作家与白日梦》(1908)中,他进一步提出作家的幻想即白日梦同样是欲望的满足,“幻想的动力是未被满足的愿望,每一个单一的幻想都是愿望的满足,都是对令人不满意的现实的纠正”,“当科学工作成功地解释了梦的歪曲这一因素时,我们将不再难以认识到夜间的梦与白日梦——我们均十分了解的幻想——完全同样是愿望的实现。”[10](P.101-104) 他把作家分为了两种,分别是“类似于古代史诗作家和悲剧作家一样从现成素材中取材的作家”和“似乎是提取自己素材的作家”,后一类作家的创作可以直接解释为作家欲望的想象性满足,前一类作家的创作同样保持着一定的独立性,“这种独立性表现在对素材的选择上,表现在通常是极其广泛的变化上”。[10](P.107) 故此,索福克勒斯对对俄狄浦斯故事的选择、改编或创造体现的是他本人的隐秘欲望。如果《俄狄浦斯王》的确体现了索福克勒斯“弑父娶母”的欲望,那么我们完全有理由期待看到弗洛伊德对索福克勒斯的人生经历、心理状态及创作意图的研究和分析,但弗洛伊德的著作中并没有关于索福克勒斯其人的只言片语。不可否认,在精神分析学说创立之后,有不少深受其影响的作家创作出了带有明显“俄狄浦斯情结”印迹的戏剧,但在毫无客观根据的情况下将这种创作特征附加给索福克勒斯,无疑是牵强的。 除了主人公和作者之外,弗洛伊德的论述中还有一个更加重要的主体——观众。他认为所有观众都存有弑父娶母的欲望,但当这种无意识的欲望被精神分析理论揭露出来时,他们更倾向于选择否认和逃避:“与俄狄浦斯一样,我们在生活中对大自然所强加的这些违背道德的欲望毫无所知,而等到它们被揭露后,我们对自己童年的这些景象又闭上双眼,不敢正视”,[5](P.263) “他们的反应好像用自我分析而发觉自己内心也有俄狄浦斯情结,……好像是他记起了自己也有驱父娶母的愿望,而又不得不憎恶这个念头”。[7](pp.263-264) 他把观众的情况分为两个阶段:第一个阶段,人们没有意识到自己的欲望;第二个阶段,精神分析学说向人们揭示了潜意识欲望的存在之后,人们往往出于羞恼和愤怒而激烈地否认它。这两个阶段的划分与其说是以《俄》剧的观众接受心理为依据,毋宁说是以精神分析理论的提出为界点的。他还认为观众之所以没有做出像俄狄浦斯一样荒唐的行为或没有成为精神病患者是由于他们的原始欲望在俄狄浦斯身上获得了满足,如果是这样,那观众在观看(或阅读)《俄狄浦斯王》之前以及那些一生都没有观看过《俄狄浦斯王》的人何以没有成为俄狄浦斯呢?可见,他所谓的“观众”并不是具象意义上的《俄》剧观众,而大大泛化了。弗洛伊德的观众接受论是游离于《俄》剧之外的。 虽然创作和接受都与文本有着密切的联系,但它们毕竟是外在于文本的,弗洛伊德却把从作者和观众身上得出的结论都含混地归结到了俄狄浦斯身上。就其实质而言,弗洛伊德的分析指向的并不是《俄》剧或俄狄浦斯,而是由作家、主人公和观众(最为关键)指代的所有人,也就是精神分析理论(期望)指涉的对象;他真正试图证明的是他通过《俄》剧揭示的理论是一个真理。 弗洛伊德宣称人们只有通过他的理论才能深刻地理解《俄狄浦斯王》,事实却是他的理论更需要《俄狄浦斯王》的支撑和提携。弗洛伊德首次观看《俄狄浦斯王》是在什么时候呢?美国作家欧文·斯通为弗洛伊德所作的传记为我们提供了线索:1887年秋天某个周一的晚上,弗洛伊德夫妇和布洛伊尔夫妇在米夏埃尔广场的老霍夫堡剧场一起观看了《俄狄浦斯王》的演出,而此前弗洛伊德对于《俄狄浦斯王》的印象来自施伯尔人文中学五年级的希腊语课堂。[11](P.353-359) 鉴于欧文·斯通的传记小说中的“对话不得不是虚构的,必要时也有纯小说的夸张”,并且会描写“尽管无据可查,然而我相信有可能发生的小插曲”,[12](P.551) 我们仍需要对弗洛伊德阅读剧本和观看演出的具体时间存疑,但有一点是可以确定的,从弗洛伊德接触《俄狄浦斯王》到他利用《俄狄浦斯王》引证自己的理论发现之前相当长的一段时间里,他并没有从《俄狄浦斯王》中获得关于幼儿性欲理论或俄狄浦斯情结的任何重要启示或线索。也就是说,他并不是从《俄狄浦斯王》中获得俄狄浦斯情结的内涵的,而是在长期的临床治疗和自我分析中发现了幼儿性欲理论之后,需要一个广泛认可的东西来为之提供有力支撑的时候,才在《俄狄浦斯王》那里找到了共鸣。 四、 《俄狄浦斯王》在弗洛伊德学说中的位置 弗洛伊德试图把精神分析学说建构成“心理学的真理”,⑤ 并期望能够跻身科学的行列,而“假定性乃是所有的艺术固有的本质”,[13](P.189) 戏剧文本亦“是一种纯粹的虚构”,[14](P.83) 弗洛伊德不但频繁地利用《俄狄浦斯王》《哈姆雷特》《卡拉玛佐夫兄弟》《格拉迪瓦》等艺术作品证明自己的观点,还根据《俄狄浦斯王》命名了支撑整个精神分析体系的核心范畴之一的“俄狄浦斯情结”,如何把“虚构”转换为“真理”成了弗洛伊德面临的重要课题。 这一需要构成了他进行原始部落研究的重要动机,可以说,《俄狄浦斯王》直接导向了弗洛伊德对原始部落的研究。由于《俄狄浦斯王》并非索福克勒斯的原创,而是取材于“流行的神话、传说和童话故事的宝库”,到《作家与白日梦》为止,弗洛伊德对《俄狄浦斯王》创作的阐释只完成了一部分。他针对《俄狄浦斯王》的题材来源提出了这样的假设:“对这样一些民间心理结构的研究还远算不上完全,但是,极有可能像神话这样的东西就是所有民族的充满愿望的幻想,是人类年轻时期世俗梦想的歪曲的痕迹。”[10](P.107) 弗洛伊德用“俄狄浦斯情结”指称人在幼儿时期的性心理,通过将神话传说视作人类远古时期的梦想或愿望的体现,他便进一步把每个人都会经历的幼儿阶段置换成了整个人类的童年期。事实上,这一意图在《释梦》中就已经萌生了,他曾断言俄狄浦斯的传说来源于远古的某个梦材料,并将梦的内容猜想为“由于初次出现的性欲冲动,儿童与其父母之间的关系产生了痛苦的紊乱”。直接把“远古的梦”视作其幼儿性欲理论的体现无疑是突兀而牵强的,但一旦把这种梦置换为人类童年期的愿望,弗洛伊德就为虚构的神话传说和戏剧文本找到了真实的出口——他虽然不能回到远古社会,但可以从现存的原始部落中探寻人类童年期的生存状况和心理状态。 弗洛伊德的这一意图在他的思想发展轨迹中体现得非常明显,他早在1897年写给弗利斯的信中就确立了“俄狄浦斯情结”的基本内涵,1900年公之于众,1910年提出了“神经症的‘核心情结’”的概念,随后将其命名为“俄狄浦斯情结”似乎已是水到渠成,但他却绕了个弯,转向了对原始部落的图腾与禁忌的研究,直到1915年—1917年的维也纳演讲中才正式命名了“俄狄浦斯情结”。他对原始部落乱伦禁忌和弑父心理的研究无疑是“俄狄浦斯情结”的重要构成,弗洛伊德自己也承认了这一点: 我研究的前提是,图腾崇拜的两条禁忌(不准杀害图腾、不准与同一图腾氏族中的妇女发生性关系)与俄狄浦斯情结的两要素(弑父娶母)之间有着明显的一致性。因此,我就想把图腾兽与父亲等同起来;其实,原始人显然就是这么做的,他们把图腾兽尊为氏族的祖先。后来,精神分析学方面提供的两项事实也帮助了我,第一,由于费伦茨正巧对一个儿童做了一次成功的观察(一九一三年),因而就有可能谈论‘幼儿时期图腾崇拜回复’的问题;第二,对儿童身上早期恐兽症的分析经常显示,动物就是父亲的替代物,在此,俄狄浦斯情结引起的惧父心理转变成了对一种替代物的恐惧。这样,只要再进一步,就可以把弑父看成是图腾崇拜的核心、宗教形成的起点。[9](P.98) 通过对比弗洛伊德前后思想的变化可以发现,弗洛伊德通过《俄狄浦斯王》实现了一种逻辑上的置换:幼儿性欲理论的核心是“恋母”,对父亲的嫉妒是由恋母引起的,但在《俄狄浦斯王》中“娶母”并不构成“弑父”的动因,而是“弑父”引发的结果,通过命名“俄狄浦斯情结”,弗洛伊德把理论重心从“恋母”变成了“弑父”,这是他进行宗教与道德起源研究的重要前提。 弗洛伊德从“弑父”“娶母”的预设出发对原始部落进行观察和分析,最终发现了原始人“弑父”心理的存在,“证实”了人类在童年期同样深受“俄狄浦斯情结”的困扰。他进一步把这一结论扩展到宗教和道德当中,“俄狄浦斯情结”由此成为了“有史以来人类的整个罪恶之感”[7](P.264) 的根源。在《图腾与禁忌》中,他得出了这样的结论:“我可以肯定地说,宗教、道德、社会和艺术的起源都汇集在俄狄浦斯情结之中。”[15](P.167) 弗洛伊德不仅实现了从假设(“也许”“好像”“很可能”)到“肯定”的转变,还将“俄狄浦斯情结”的适用对象从最初的精神病人扩展为了整个人类社会。 然而,弗洛伊德的设想是否与《俄狄浦斯王》取材的远古神话传说相一致却是一个尚待考证的问题。索福克勒斯的创作的确取材于年代更为久远的传说,这一传说在长期的历史流传中产生了多个不同的版本。“在《荷马史诗》和《史诗集成》中,俄狄浦斯杀了父亲,娶了母亲,他的母亲得知真相后自杀,俄狄浦斯则继续统治底比斯,娶了第二个妻子欧律伽尼亚,并与她生育了四个子女。俄狄浦斯正当壮年时在战争中死去,人们为他举行了隆重的葬礼,表示对这位伟大英雄的无上尊崇。”[16](P.558) 古希腊作家斐瑞库得斯亦有此说:“俄狄浦斯娶了第二个妻子欧律伽尼亚,他们生了四个孩子。”[17](P.698) 据法国古典学家皮埃尔·格里马尔编纂的《古典神话辞典》记载,“欧律伽尼亚是俄狄浦斯最早的传说中的妻子的名字,那里面没有提到他与伊俄卡斯忒的乱伦关系,按照这个传说,他是在母亲伊俄卡斯忒死后与妻子欧律伽尼亚生下了四个孩子的”,[18](P.15) 而俄狄浦斯的故事“最初的版本似乎是俄狄浦斯离家去寻找被偷的马匹,路上不经意地遇到了自己的父亲”。[19](P.307) 再往前追溯,“俄狄浦斯神话中最古老的核心应是父子互不相识而发生争斗,结果父亲被打死那一部分。形成这一部分神话,可以追溯到母系社会阶段。这时期儿子在母亲氏族里长大,到成年时再去寻找父亲,由于不识才发生争斗。”[17](P.698) 与俄狄浦斯传说最初的版本相一致,在《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯的生父拉伊奥斯在现时叙事中始终是缺席的,故事一开始,他就是一个已死去多年的人,只存在于叙事的回忆和穿插部分,是被叙述的人,处于一种弱势地位,根本不具备权威特质。这才是母系氏族社会“父亲”的真实面貌,弗洛伊德把现代的父亲形象投射到原始社会了。理清了俄狄浦斯故事的演变线索之后,弗洛伊德对俄狄浦斯传说来源的设想(某个梦材料)也就不攻自破了。

“俄狄浦斯情结”的扩展过程 通过对“俄狄浦斯情结”生成过程的考察可以发现,《俄狄浦斯王》与“俄狄浦斯情结”之间并不存在必然的内在关联,在“俄狄浦斯情结”的基础上理解《俄狄浦斯王》只会远离而非接近原著精神,应该对两者进行严格的区分。 注释: ① 原文为“伊谛普斯”,为保持人物名字的统一,文中引用部分,“Oedipus”译为“俄狄浦斯”,“Laius”译为“拉伊奥斯”,“Jocasta”译为“伊俄卡斯忒”,“Eurygania”译为“欧律伽尼亚”。 ② 从这段文字可以看出,弗洛伊德并没有摆脱“命运观”的窠臼,他只不过把天神的意志替换成了本能的欲望,并因此把命运观普适化、绝对化了。 ③ 弗洛伊德在《对一名五岁男童的恐惧症的分析报告》(1909)中清晰地解释了这一点。 ④ 弗洛伊德在《释梦》中提出的两种典型的梦分别是“裸露的梦”和“亲人死亡的梦”,在俄狄浦斯的故事中具体体现为“与母亲发生性关系的梦”和“父亲死亡的梦”。 ⑤ 见弗洛伊德:《精神分析引论》,高觉敷译,北京:商务印书馆,1984年,第264页。 参考文献: [1] 聂珍钊.伦理禁忌与俄狄浦斯的悲剧[J].学习与探索,2006(5). [2] 耿幼壮.永远的神话——索福克勒斯〈俄狄浦斯王〉的批评、阐释与接受[J].外国文学研究,2006(5). [3] Harold Bloom. Sophocles’ Oedipus Rex. New York:Infobase Publishing,2007. [4] Sigmund Freud, Wilhelm Fliess,Jeffrey M. Masson (ed.&trans.). The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess: 1887-1904. New York:Harvard University Press,1985. [5] (奥)弗洛伊德.释梦[M].孙名之译.北京:商务印书馆,1996. [6] (奥)弗洛伊德.弗洛伊德文集(5).精神分析新论[M].车文博主编.长春:长春出版社,2010. [7] (奥)弗洛伊德.精神分析引论[M].高觉敷译.北京:商务印书馆,1984. [8] (古希腊)埃斯库罗斯等.古希腊戏剧选[M].罗念生等译.北京:人民文学出版社,1998. [9] (奥)弗洛伊德.弗洛伊德自传[M].顾闻译.上海:上海人民出版社,1987. [10] (奥)弗洛伊德.论文学与艺术[M].常宏等译.北京:国际文化出版公司,2001. [11] (美)欧文·斯通.心灵的激情——西格蒙德·弗洛伊德传记小说 上[M].朱安、姚渝生等译.北京:中国文联出版公司,1986. [12] (美)欧文·斯通.梵高传——对生活的渴求[M].常涛译.北京:北京出版社,1995. [13] 中国大百科全书(戏剧卷)[Z].北京:中国大百科全书出版社,1989. [14] (英)马丁·艾思林.戏剧剖析[M].罗婉华译.北京:中国戏剧出版社,1981. [15] (奥)弗洛伊德.图腾与禁忌[M].文良文化译.北京:中央编译出版社,2005. [16] Jenny March. Cassell’s Dictionary of Classical Mythology. London:Cassell&Co,2001. [17] 鲁刚主编.世界神话辞典[Z].沈阳:辽宁人民出版社,1989. [18] 杨德煜.关于索氏俄狄浦斯悲剧的几点澄清[J].宁波大学学报(人文科学版),2005(4). [19] Pierre Grimal. A Concise Dictionary of Classical Mythology. Stephen Kershaw (ed.), A.R. Maxwell-Hyslop (trans.).Oxford, Cambridge:Basil Blackwell Ltd.,1990. 作者黄文杰 原载《戏剧艺术》2015年第2期返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |