黄梅 |

您所在的位置:网站首页 › 佛教茶文化的修心 › 黄梅 |

黄梅

|

1、丛林兴衰 黄梅佛教最盛时期是唐、宋。唐代全县各地大兴土木,立宇造像,出现“十里三座庙,无路不逢僧”的盛况。全县有寺、庙、庵、堂、阁等约400座,(其中黄梅县城周围就有30多座),僧尼2000多人。全县 2.9万多人,约有2万人信奉佛教。宋代,黄梅佛教又得到进一步发展,特别是南宋高宗赵构称帝,大力弘扬佛教,大光宝刹,黄梅庙宇亭阁,星罗棋布。据统计,全县有大小寺庙500多座,僧尼3000多人,庙田、山林8万多亩,收藏佛经典籍3000多卷。宋末因遭兵灾,寺庙毁坏严重,香火萧条。元朝崇尚佛教,黄梅佛教又获生机,各地被毁的庙宇重新修复,法席再振。元末遭兵灾,大部分殿堂被毁,僧尼被迫还俗或流落他乡。明朝,太祖常称释迦之道,佛教再度兴起。全县被毁的庙宇大部分又修复一新,计400多座,僧尼2000多人。正德年间(1506—1521),部分寺庙又遭兵灾被毁;嘉靖年间(1522—1566),又整修一新。特别是万历年间(1573—1619),佛教出现兴旺景象,各地寺庙不仅得到修复,不少进行了扩建,后又被毁。崇祯初年,各地寺庙,再次修复。明末战争频繁,几经劫火,香火萧条,僧尼逃散。清朝既崇儒重道,又尊崇佛教,全县各地庙宇又得到修复。其中康熙年间比较兴盛,计有大小寺庙460多座,常住僧尼3000多人。咸丰四年(1854),各地寺庙又遭兵灾。同治年间又陆续重建,到清末香火还比较旺盛。民国年间,全县庙宇几经劫难,特别是抗日战争时期,屡遭国民党军队的破坏,到新中国成立前夕,全县仅存破旧不堪的寺庙的寺庙100多座,常住僧尼约500人。

新中国成立后,党和人民政府实行宗教信仰自由政策,依法保护正常的宗教活动,并先拨款维修一些重点寺庙。佛教界人士提出爱国爱教与新民主主义、社会主义相适应的主张,组织僧人开展学习和生产运动。经地土改,寺庙废除了地租剥削,有劳动能力的僧尼,按照自己的意愿从事力所能及的劳动或社会服务工作,逐步走上自食其力的道路。经过民主改革,寺庙废除了封建特权,使很多僧尼陆续返回,过上正常的宗教生活。1958年“大跃进”时,全县有些寺庙、庵堂被改为工厂、学校、医院、商业用房或职工和居民宿舍,寺庙个数减少。新中国成立初期,县城内有寺庙庵堂8处,僧尼60多人,至60年代仅存3处。这些寺庙的老幼僧尼,均依靠国家付给的寺庙房租定息维持生活。

“文化大革命”期间,受“左”的思想干扰,正常的宗教活动被禁止,部分寺庙被封闭,不少佛像、经典、法器被砸烂或焚毁,大部分僧尼被迫还俗。中共十一届三中全会后,党的宗教政策又得到落实,僧尼纷纷返回寺庙,修复庙宇,恢复正常的宗教活动。1983年,经国务院批准,黄梅五祖寺被列为全国重点开放寺庙,国家先后拨款500多万元,募化1000多万元,修复和兴建了一批殿堂楼阁,使五祖寺、四祖寺等一批寺庙面貌一新。 新中国成立后,佛教工作基本由县委统战部管理。1984年8月,成立“黄梅县民族宗教事务局”,负责管理全县宗教事务。 2、禅门法要 佛教是从印度传来的,史称菩提达摩为中国禅宗初祖,但是禅宗并不是从印度传来的。印度佛教中并没有一个禅宗的派别,也没有哪一个派别在思想和实践上与禅宗一样,禅宗完全是中国佛教的产物。达摩传道二祖慧可,慧可传三祖僧璨,一直是采取“一僧一庵,一衣一钵,随缘而住,不恒其所,行无轨迹,动无彰纪,诲以禅教”的游化乞食为生的传统戒行方式修炼。这个时期没有也不可能形成宗派,从禅学理论和教派源流上说,只能虽中国禅宗的前身。禅宗真正成为具有中国特色的一个有影响的宗派体系,则是从四祖道信晚年住西山时开始的。道信改革达摩以来的传统戒行禅法,推动印度禅中国化,并逐步发展成为宗派,使西山成为声誉最高的名刹之一,出现了“诸州学道,无远不至,日以数百,月以数千”的辉煌局面。为了保障僧众集体修禅,他极力创导农禅并重的禅风,告戒弟子“努力而坐,坐为根本,能作三五年,得一口食塞饥肠”。这充分说明道信大师及门徒,不是靠官府供给或施舍来维持生计,而是自耕自给,自食其力,这样,不但解决了僧众吃饭问题,而且还有助于僧众养成劳动习惯,锻炼体质,弱化对社会的依赖意识,减轻百姓负担。道信的禅学理论高深。他积极主张戒修相兼,楞伽经和般若经相解,渐修与顿悟相连,从而把禅宗理论推向一个新阶段,使其门徒渐渐地发展形成为一个僧众团体,具备一个宗派的基本条件。

道信在选择法席继承人问题上,慧眼识中眼随他二十多年的弘忍。唐永徽二年(651),道信将衣钵传给弘忍,是为禅宗五祖。弘忍是一位富有很深禅学理论造诣而又重于实践的禅门大师。他继承和发扬了四祖道信提倡的定居传法,农禅并重的禅风,广开禅门,接引众品,集徒数千,影响很大。经过长期的艰苦探索,对达摩的禅法进行了大胆的革新。唁张“即心即佛”、“见性成佛” 的顿司修持观。改革传统的繁琐禅修方式,创造出一套最易为下层人民接受的简易通俗的禅学理论。他的专著《最上乘论》是中国禅宗第一部理论著作,为开创“东山法门”奠定了理论基础,为禅宗在中华大地广泛传播开辟了一条新的途径,为禅宗的形成和发展作出了重要贡献。禅门后继将他的禅法称为“东山法门”。“东山法门”是禅宗形成的标志,在佛教史上最承前启后,继往开来的一座里程碑。

“东山法门”的禅学理论和实践的特征是: (1)有独特的理论基础。“东山法门”时期的禅学理论达到了很高的境界,其独特之处,一是深化了“心传”理论。“即心即佛”,“无须外求”“人人皆有佛性,人人皆可成佛”,这是弘忍禅学思想的基础。二是发展了禅修理论。弘忍的《最上乘论》,对禅修作了高度的理论概括。他认为禅修过程是一个不断舍妄归真的过程。他只强调守心见性,不论禅定解脱。他把“行住坐卧”,一切劳作都看成是禅的修行。“守本真心”,万变不离其宗,是他教人入道的要门,也是他禅学思想的核心。三是革新了顿悟的理论。他指明顿悟是探索持的必然归宿,没有顿悟,修持就失去目标。顿悟的目标是“得自本心”,“见自本性”,因此东山时期的顿悟说,较之以前几代祖师在内容上有新的突破。四是创立了“明心见性”不说理论。即“心、性、佛”的概念交通为一,无须长期的修行,只须明心见性,就能顿悟成佛。这是弘忍“东山法门”的要旨。 (2)有规模宏大的传法基地。道信和弘忍创建的规模宏大的四祖寺和五祖寺,为中国禅宗的形成提供了稳定牢固的传法基地。十方丛林、天下名刹,全国各地的求法者十之八九自东山禅匠传任。出现了“中国无寺不禅,禅世门徒发源于东山”的局面。可见当时山已成为天下禅门的中心,为后代禅宗门徒按照禅宗的规定和风格,集居传法,弘扬禅业,起了典范作用。 (3)有一套得力的弘法措施。五祖弘忍继承和发扬四祖道信的禅风,进一步对禅门的旧习和教规、教义进行大胆改革,采取重大举措:实行农禅并重,走自食其力的发展道路,为过团体习禅生活、定居传法、“农禅双修”创造条件。其意是使禅修者不限于寺院那样的特定场所。可以贯穿于全部日常生活之中。坐禅是行禅,劳作也是行禅。他的这种主张是对禅学理论的发展,深受广大禅众的拥护和官府的赞赏。尤为重要的是在法嗣承继问题上,他打破论资排辈的陈规旧习,不依众意传衣钵于上座神秀,而潜授顿教和衣钵于行者慧能,表明弘忍重顿悟而不重渐悟,这创建和发展禅宗开辟了一条光辉的道路。 (4)有一个独立的组织体系。禅宗之所以能形成发展,长期兴而不衰,就是因为有一个独立的组织体系在发挥重大作用。禅宗初祖达摩将印度禅学传入中国,经慧可、僧璨传播,有所发展。至道信有大的突破,至弘忍则轰动全国,传到国外,传法门徒数以万计,涌现出一大批弘扬禅法的俊秀门徒,组成庞大的组织网络,以五祖寺为中心,分布全国各地。在中国佛教历史上没有哪一个宗派能像禅宗那样门徒之多,骨干之优秀,庙宇林立,分布地域之广,影响之大。更为突出的是,弘忍大师培养了十大优秀门生,分为七家:一南宗慧能,二北宗神秀,三嵩山老(慧)安禅,四资州智诜禅,五南山宣仆念佛门禅,六潞州法如禅,七江宁法持禅,其中慧能和神秀两大师,对禅宗的传播作出的贡献最大。他们继承“东山法门”,创立南北两宗,门徒发展至数十万,组成庞大的传法队伍。慧能创立的南宗又分五家七宗,传遍神州大地及朝鲜、日本和东南亚各国,至今不衰。 “东山法门”的创建,标志着中国禅宗的形成和壮大,海内外的专家学者和佛教界人士一致公认“中国化禅宗,初创于道信,形成于弘忍,发展于慧能”。黄梅四祖寺,特别是五祖寺是中国禅宗的发源地。 3、佛事活动 佛事活动种类繁杂,一年四季都有,主要有 浴佛法会:又叫佛生会。相传释迦牟尼诞生于农历四月初八日,黄梅每年各寺庙都要于这一天举行隆重法会,纪念佛陀诞生。此外二月初八为佛出家日,二十五日为佛涅槃日,腊月初八为佛成道日,各寺院都举行纪念仪式。特别是腊月初八这天,寺庙用大锅煮腊八粥,很多信徒都千方百计赶到寺庙来吃,据说吃了可以消灾延寿,现已成为黄梅民间风俗习惯。

观音会:每年农历二月十九日为观音菩萨诞生日,六月十九日为观音菩萨成道日,九月十九日为观音菩萨出家日。这三天,黄梅各寺庙都要举行隆重的法会,信教群众成群结队前往寺庙烧香,礼拜观音菩萨。尤其是二月十九日参加法会的人最多,有是寺庙达数万,十分热闹。

四祖、五祖庙会:每年农历三月三日和五月十二日,分别是四祖道信和五祖弘忍诞生日,届时寺院举行盛大的庙会。住持僧率全体僧众及信徒居士集结在祖师殿或真身殿,鸣钟击鼓,焚香礼祖,念佛唱经。鄂、赣、皖三省邻县,很多信教群众像过节日一样浓妆打扮,成群结队前来参加庙会,整个西山和东山人山人海,一片欢腾。庙会渐渐地形成既是佛教盛会,又是物资交易大会,在黄梅长期流行。

传戒法会:四祖寺和五祖寺历来为中国原地区佛教传戒中心,千百年来,前来西山和东山受戒的门徒达数十万人,遍及国内外,历代佛教门徒以持四祖和五祖之戒为荣。

祈祷法会:四祖寺和五祖寺每年都要在寺庙举行祈祷世界和平法会,祝愿世界和平,祈祷风调雨顺,人民安居乐业,幸福美满。

赈灾活动:黄梅是水旱灾害多发地区。若遇到水灾和旱灾,四祖寺、五祖寺的僧人都积极捐钱赈灾,救济受灾百姓。若遇大灾,全县各大寺庙还要举行施粥活动:每天煮一大缸粥,放在庙门前,供过路的灾民食用。寺庙还出资兴办学校,招收邻近贫穷百姓子女和孤儿入学,学费由寺庙支付。 另外,四祖寺和五祖寺每年还要举行达摩忌,缘日拜,圣节,三元放灯,端午节,重阳节,年节,大斋会,结夏,五参,朝夕二座等佛事活动。 4、地位影响 黄梅是中国佛教禅宗的发源地,禅宗文化是中国文化的重要组成部分,又是唐代以来佛教的主流,在中国历史上占有很重要的地位,古称“蕲黄禅林甲天下”,“大事问黄梅”就是例证。

历代封建统治者出于维护封建统治的需要而提倡和扶持佛教。黄梅不少寺庙的修建,都受到历代帝王的加封和敕建。唐贞观十七年(643),太宗三次派使者到黄梅四祖寺迎道信入宫,加封国师,就殿供养,均被推辞。第四次诏以“若禅师不来,斩头将来”相威逼。道信“秉金刚之道力,坚铁骨而孤骞”,引颈待刀,不面君颜。太宗感其志坚,下谕嘉慰,并赐紫衣。其弟子弘忍,受其衣法,是为禅宗五祖。另一弟子法融,行其允许,自成一家,称牛头宗第一祖。道信坐化后,因其生前“瘥疾之功著异”,唐大历九年(774),代宗追谥为“大医禅师”。弘忍于唐永徽五年(654)离西山,到东山创建道杨,开坛说法,创立“东山法门”,佛法大宏。出其门下的徒高僧不下百人,其嗣法弟子,不仅有慧能和十大弟子,见于史册的名徒高僧还有28人。他们各化一方,遂使东山法门传播全国,乃至海外。

五祖寺的香火历来十分旺盛,敬香的人年以数万计,香宾遍及本省和安徽、江西两省的大部分县市,还有广东、广西、湖南、河南、江苏、浙江、四川等省香客、信徒络绎前来朝山拜佛。 历代游五祖寺的名人众多。唐代有宰相裴度,诗人白居易、张祜,茶圣陆羽。宋代有诗人欧阳修、苏轼、黄庭坚。元代有丞虞集。明代有康王朱远绍,荆王朱维庭,兵部尚书汪可受。新中国成立后,有中共中央总书记胡耀邦(1984.12.13),中共湖北省委第一书记陈丕显(1978),中共湖北省委书记关广富(1984.12.13),武汉军区司令员张才千(1978),国家经委主任张劲夫,新华社社长穆青(1983),中国人民解放军中将陈康(1985.5),中共中央顾问委员会委员赵辛初(1985.10)日中文化交流协会常任理事、日本著名作家水上勉(1979.6.7)等前往浏览。

东山法门的禅学思想,由道信酝酿,弘忍创立,经慧能进一步发展,形成中国独特的佛教哲学理论,对唐宋以后的中国文化有十分广泛而深远的影响。唐宋以后的哲学家,无论哪一派都受到禅宗心性论的影响,连反佛的儒家正统人物,也因受禅学家思想的影响而投到禅宗门下。晚唐思想家政治家裴休就是如此。宋明理学,虽以孔、孟(孔丘、孟轲)之道为本,但在很大程度上是受禅学思想的影响而产生的。程(颢、颐)、朱(熹)理学与弘忍禅学在哲学基本观点上是一脉相通的。宋人主张儒、释、道“三教合一”,提出“以佛修心,以道养身,以儒治世”,使其成为后世封建统治阶级所取法的官方哲学。晚清时期,一些资产阶级改良派人物,在不同程度上都以禅宗的慈悲、平等、无常、无我,普渡众生的思想武器与封建顽固势力作斗争。

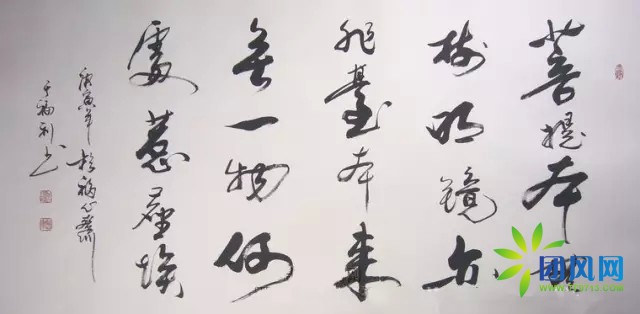

禅宗对文学艺术方面的影响也十分深广,如禅对诗的影响,具体表现在以禅写诗、以禅读计,以禅评诗三个方面。此外,禅宗思想对中国绘画、雕塑、语言文字、建筑、音乐、舞蹈、风俗等诸多方面都十分广泛的影响。 (来源:《黄梅县志》)

@本文由团风网-黄冈最有影响力的网站发布 。 图文版权归原作者所有不代表本网站观点·转载请注明来源』 爆料/投稿/广告发布联系QQ/微信564371086返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |