战国《人物龙凤帛画》“人物”为湘夫人考 文/宋亦箫 【内容摘要】战国《人物龙凤帛画》描绘了一位年轻美丽的女子站立在半显的螺壳之上,女子头顶前上端有一龙一凤在飞舞... |

您所在的位置:网站首页 › 人物龙凤帛画的用途是什么 › 战国《人物龙凤帛画》“人物”为湘夫人考 文/宋亦箫 【内容摘要】战国《人物龙凤帛画》描绘了一位年轻美丽的女子站立在半显的螺壳之上,女子头顶前上端有一龙一凤在飞舞... |

战国《人物龙凤帛画》“人物”为湘夫人考 文/宋亦箫 【内容摘要】战国《人物龙凤帛画》描绘了一位年轻美丽的女子站立在半显的螺壳之上,女子头顶前上端有一龙一凤在飞舞...

|

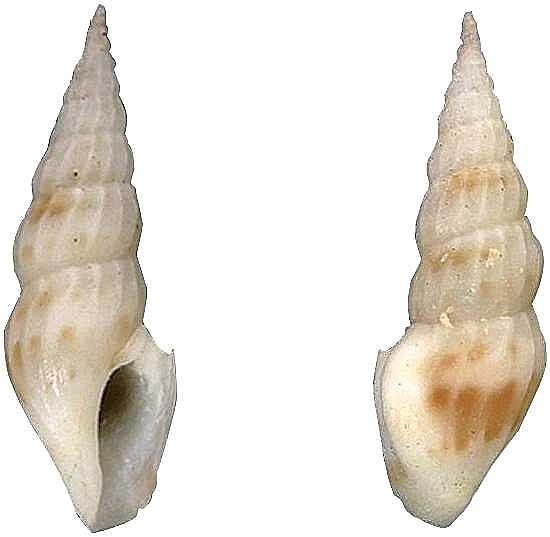

来源:雪球App,作者: 书生剑客,(https://xueqiu.com/3993902801/293014167) 文/宋亦箫 【内容摘要】战国《人物龙凤帛画》描绘了一位年轻美丽的女子站立在半显的螺壳之上,女子头顶前上端有一龙一凤在飞舞行进。该女子实为湘水女神湘夫人,她和配偶神湘君在洞庭湖的君山有神庙供奉,“洞庭”取意于神仙的“洞府之庭”。龙凤与湘夫人有象征和化身的关系,湘夫人也是金星神,帛画绘出她站在螺壳之上,体现了金星神的螺壳诞生神话。 【关 键 词】人物龙凤帛画 湘夫人 金星神 水神 战国 1949年2月12日,在湖南长沙东南郊陈家大山,一幅帛画因土夫子(当地对盗墓者的俗称)盗掘一座战国中期楚墓而重见天日。这是我国第一幅纯绘画形式的帛画,多被称作《人物龙凤帛画》,它对先秦美术史和楚文化研究产生过重大影响。1973年5月,距陈家大山楚墓仅2千米的长沙子弹库,曾被盗掘出土过《帛书十二月神图》的墓中发掘出《人物御龙帛画》,这是第二幅有独立绘画意义的帛画。这两幅人物画的画风、构图,包括出土地点,都十分接近,成为中国早期人物绘画史上的双璧。笔者曾对《人物御龙帛画》提出过画中内容是“湘君乘龙车”的新论[1],当时也对关系密切的《人物龙凤帛画》有过一些猜想,即它或许描绘的是跟“湘君乘龙车”内容相关的“湘夫人伴龙凤”图。现经更广泛的阅读和长久思虑,正式提出此说,就教于方家。 关于《人物龙凤帛画》中的“人物”到底是谁的问题,前人的解读颇为多样,有墓主人说[2]、巫女说[3]、女娲说[4]、宓妃说[5]、山鬼说[6]、少司命说[7]等,其中持墓主人说者最多,帛画整体内涵则持“龙凤引导墓主人灵魂升天”的观点最多,且该观点与判定该帛画“人物”是墓主人的看法保持正相关。现笔者另创新说,是以对该帛画画面内容的重新解读、对楚辞《九歌》所歌颂诸神的全新理解等为前提,由此,笔者便尝试先解读该帛画的画面内容,然后讨论《九歌》中的“湘夫人”到底是怎样的一位女神,最后综合举证该帛画中人物是湘夫人的例证。 一、帛画内容 《人物龙凤帛画》以深褐色平纹绢为底本,墨笔,设色,绘画方式以线绘和平涂为主,画幅纵31.2厘米、横23.2厘米。帛画可分上下两层,上层左侧绘一奋爪卷尾、扶摇直上的腾龙,龙的右侧画一昂首扬尾、张翅且一腿伸展一腿曲折的舞凤。下层偏右站立一女子,高髻细腰,广袖长裙,裙由黑白两色构成。女子双手合掌,屈臂前伸,面向左侧身而立,长裙下摆宽大飘逸,宛如倒置的荷盖,其下有一只弯月状小舟或类似田螺壳之物,半隐半显,示意女子正立于其上。整体画面构图简洁,主次分明。(图1-1、图1-2)下面进行讨论和解读。  图 1-1 战国《人物龙凤帛画》  图 1-2 战国《人物龙凤帛画》线绘图[8] 先看“人物”。湖南省屈原学会的程雪清先生对该帛画中的人物和龙凤有细致观察及分析,多有可取,下面笔者选取他的一些观点并参以己意做出新解。 人物的肖像。青年女子前额宽广隆起,眉毛黑而细长,眉尖上挑,眼睛大而黑,炯炯有神。如此容颜,极类《诗经·卫风·硕人》所描写的“螓首蛾眉”[9]“美目盼兮”的美人形象。女子发式为两螺旋发髻,上有三个白色发簪,这又同于《诗经·鄘风·君子偕老》中描写的“副笄六珈”“委委佗佗”之貌。《释名》解释:“王后首饰曰副。”“珈”则是“副笄”上的玉饰。其数有六,故称“六珈”[10]。《诗集传》也解道:“副,祭服之首饰,编发为之。笄,衡笄也……珈之言加也,以玉加于笄而为饰也。委委佗佗,雍容自得之貌。”[11]因此,程雪清先生判定,画中女子该是一位美丽动人,地位是“后、夫人”级别的女性天神[12]。笔者同意这样的判断,这样一种“后、夫人”级别的女性天神,正同于后文对“湘夫人”的定位。 人物的衣着。衣着突出处,在色彩、纹饰和款式上,色彩为黑白相间,白色加宽腰带,紧束腰部,体现出楚人好细腰的时代特色。衣着白色部分有花纹,其宽大袖部似是绘有云纹曲线,可与该帛画上部飞舞的龙凤形成呼应。衣服的宽大下摆,形似倒置的“荷盖”,而《湘夫人》篇中,正言及湘夫人所居水中居室,“葺之兮荷盖”“芷葺兮荷屋”,等等。 而衣着所饰花纹,在《诗经·鄘风·君子偕老》中称“象服”,即“绘有文饰的礼服,贵族夫人所服。亦名‘袆衣’”。《说文》:“袆衣,周礼王后之服,谓画袍。”《周礼·天官冢宰》:“内司服,掌王后之六服。袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素沙,辨外内命妇之服。”郑玄注:“袆衣,画衣。”以上都是一个意思。总之,这样的画衣、画袍,是王后级女子所穿,再次印证画中女子的王后级女性天神地位。 人物的姿态。画中女子双手向前伸出,与胸前距离相当于她的肩部到腰部的长度,手指张开,呈托起或抓起之势。这一手势不应是诸多专家所言的“双手合掌作祈祷状”,因“祈祷”要表示虔诚,一般是双手合掌,放在胸前,而不会伸出很远。因此,与其说该女子在“祈祷”什么,不如说她在“引导”空中的龙凤前行。再看女子身形略有前倾,侧身西向,虽立于小舟或螺壳之上,却有一种动态的西行之状。这也极符合后文将要分析的作为金星神的湘夫人,其“夕济兮西澨”[13],即傍晚乘渡船到达西边的水涯之意。 次看龙凤。龙凤虽画在帛画左上部,似占有更突出位置,但跟人物相比,仍可见其陪衬之地位。它们在上部是因要描摹出凌空飞舞的客观状态。 先说“龙凤”中的“龙”。关于它,前人讨论极多,有夔龙之争辩、雄虺(即毒蛇)之说等[14],其实这都大差不差,因夔也是龙之一种,龙是蛇之神化之物,等等,所以,本文不在这上面费精力,认为帛画左上部最左端扶摇直上的生物,可称夔,也可称龙,还可称蛇[15],但都应该是神物,且与右下颀立于小舟或螺壳之上的女子有密切关系。 后说“龙凤”中的“凤”。如果说龙凤中的龙正扶摇直上,位于右侧的凤则正昂首张翼、翘尾舞足而向左,二者的动态性都极为明显。且凤飞行之方向,正同于下端女子乘舟(螺)西向的方向,这充分说明龙凤正在作为先导,要与女子一起“夕济兮西澨”。 关于龙和凤的动作状态,蔡全法先生的观察和描述非常准确,他说:“龙在以曲求升,不断地上升。凤疾飞中被龙所阻,只得在急进中停顿,致使凤尾在惯性作用下甩向前面,凤鸟又欲展翅腾飞……曲身上升的龙,疾飞中停顿的凤,还有那徐徐跟进的女子,形成一种和谐的节奏。龙、凤和人物起伏的曲线,凤前弓后蹬、斜直的两腿,舟形的大地与女子裙尾所构成的交相辉映,使画面上、中、下三部分出现了曲、直和交叉,造成统一的气氛,形成了强烈的节奏感和优美的韵律感。”[16]这虽然主要在谈帛画的艺术成就,但对龙凤动作的准确描述有利于我们判断二者的关系。 关于龙和凤的关系,前人多持龙凤相争相斗的认识,甚至认为龙(蛇)代表黑暗,凤(鸟)代表光明,二者相斗要表达的是光明战胜黑暗的观念。[17]部分学者不认同龙凤有相斗之状,因为帛画上确乎看不到二者张牙舞爪、剑拔弩张的紧张态势,更不存在实际的肢体接触。[18]它们的姿态,准确来说,是龙腾凤跃、相伴相随,虽不见有秦晋之好,但可称是龙凤谐鸣。二者一起,成为下端女子的宠兽和象征。 关于龙凤,笔者曾撰文讨论过它们也是商代祖神帝喾和商契的象征和化身[19],而商楚之间正好有密切关系。萧兵先生曾从文献记载出发,分析过楚文化里的浓重东方色彩,如“颛顼,祝融,帝舜(帝俊、帝喾、高祖夔)都是东方(或东夷、东北夷)的大祖先神,都被楚人视为先祖和地方神(如湘君)……说明至少楚人和楚文化的一部分是来源于东方系统的……《商颂·殷武》云:‘挞彼殷武,奋伐荆楚,深入其阻,裒荆之旅。有截有所,汤孙之绪。维女荆楚,居国南乡。昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰商是常。’商楚之间的冲突,交往,混血相当频繁,‘奋伐荆楚,深入其阻’的某支殷人留居楚地与楚人通婚混血,交流文化,甚至逐渐融合为楚的土著也并非不可能。所以楚人才如此热烈真诚地‘移植’、膜拜、纪念东方的自然神兼祖先神”[20]。因此,也是商祖神的帝喾和商契化身的龙、凤,通过商楚之间的文化交流融合而进入楚文化,也是可能的。但这种可能与居于楚国南乡湖湘地区的楚人崇拜湘夫人,并在帛画中绘上与湘夫人关系密切的龙凤并不矛盾。有时候,文化往往是多元的、耦合的、复合的。 最后说一下女子足下所谓的“弯月状物”。熊传新先生最先就该帛画新摹本发表看法,推测该“弯月状物”“似为大地”[21],后来更多学者推断为“小舟”[22]或“引魂之舟”[23],也有人认为是彗星[24]或月亮[25]。笔者首先觉得新摹本的这个新发现意义重大;其次,结合笔者后文的分析,认为与其说是大地,不如说是与大地相类的洞庭湖上的小岛——君山,但结合女子前后裙摆的翻卷之形,可知女子并非在地上行走,而是借助可移动的工具如舟船在前行,因此该“弯月状物”是所谓大地或者君山岛,都不太可能。再与其说是小舟,不如说是湖上漂荡的形如小舟的大螺壳,因为若是小舟,其与女子的大小比例便极不恰当。若是螺壳,二者大小比例则比较合理,且女子身后的月牙状尖端,也颇似螺壳的尖角部分(图2),上面还可看到有些模糊的纹饰,这些纹饰当然不可能用来修饰大地或君山岛,却极符合螺壳上的花纹。具体分析及理由将在后文展开。  图 2 尖螺壳(作者自摄) 二、“湘夫人”为谁 “湘夫人”当然是楚国诗人屈原《九歌》中的歌主之一,关于她的身份,过去认为她是帝舜的二妃或二妃之一,已基本在学术界遭到否定[26]。现在对《九歌》歌主的理解,多数学者已意识到这是一整套神曲,只是对这套神曲所歌颂的是哪些神明还存在争议。在诸多探索九歌歌主的观点中,笔者完全服膺苏雪林的卓见。她认为《九歌》这套神曲歌颂的是十位神主,除了《礼魂》一首是公用的“送神曲”外,其他十首各歌颂一位神主,他们是九重天的主神加上大地之神。九重天则是日月五星外加第八重天蚀星、第九重天彗星。其神名则分别是东皇太一为木星神、河伯为水星神、国殇为火星神、湘君为土星神、湘夫人为金星神、云中君为月神、东君为日神、大司命为蚀神也即死神、少司命为彗星神也即生神、山鬼为大地之神也即酒神[27]。因此《九歌》是祭祀九重天的天神之歌。不止如此,这十位神主也并非楚地和古代中国所独有,而是最先出现于西亚苏美尔、阿卡德和巴比伦,随后传播、影响及于埃及、印度和希腊、罗马,更远至古代东方。屈原正是吸收了这些外来的九重天神主神话,并糅合南楚本地的神祇,创造出融贯东西的楚辞体《九歌》来[28]。苏雪林的这些石破天惊的解读,曾让笔者在黑暗中摸索的日子因突见光亮、豁然开朗而惊喜激动,虽然领悟的过程有反复有犹疑,但最终为她大胆而又合乎逻辑的全新观点所折服。在此认识基础上,笔者曾有过一些对先秦历史和神话的重新理解,其中也包括对这两幅帛画中的另一幅所做过的绘画主题是“湘君乘龙车”的全新解读,现在该轮到对这幅《人物龙凤帛画》的重新认识了。 先转录经苏雪林整理后的《湘夫人》歌词并引证苏先生的相关解读,从中归纳湘夫人的主要神格,随后讨论域外的五星神话(后来演变为七曜神话和九曜神话)中的金星神传来古代中国,除进入《九歌》外,还影响并形成了哪些中国古代女神。 帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。 登白薠兮骋望,与佳期兮夕张。鸟何萃兮蘋中,罾何为兮木上? 沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言。荒忽兮远望,观流水兮潺湲。 麋何食兮庭中?蛟何为兮水裔?□□□□□□,□□□□□□?[29] 朝驰余马兮江皋,夕济兮西澨。闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝! 筑屋兮水中,葺之兮荷盖。□□□□□□,□□□□□□。 荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂。桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房。 罔薜荔兮为帷,擗蕙櫋兮既张。白玉兮为镇,疏石兰兮为芳。 芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡。合百草兮实庭,建芳馨兮庑门。(九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云。)[30] 捐余袂兮江中,遗余褋兮澧浦。搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者。(时不可兮骤得,聊逍遥兮容与!)[31] 苏雪林认为《湘夫人》歌词分十节,每节四句,但失落了四句,又衍出四句以充数。歌为独语体,假定歌者为金星神湘夫人的男信徒或舍身祭神者。 首句“帝子”,即已言明湘夫人为天帝之女,而西亚的金星神易士塔儿、希腊(罗马)的金星神阿佛洛狄忒(维纳斯)也分别为天帝阿努、宙斯(朱庇特)之女,三者身份正合。“帝子降兮北渚”之“降”字,指湘夫人从天庭而降,再次透露她的天庭女神身份。湘夫人所降之“北渚”,为所谓极北的幽都地府,这是在讲述金星神、大母神易士塔儿降地府的故事[32],是因为屈子已将易士塔儿、阿佛洛狄忒等域外金星神的故事糅进湘夫人的故事中。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”二句,既指出湘夫人所在长江洞庭湖水域,也暗示祭祀湘夫人的季节在秋季。这也符合金星神和金星在五行中的方位和季节安排,即方位在西、季节为秋。 “登白薠兮骋望,与佳期兮夕张”二句,苏雪林推断是讲西亚大母神易士塔儿与情人旦缪子期会之典故。因二人是情人,未婚配同住,故相见常用期会字样。歌中男信徒模仿此举,故有“与佳期兮夕张”句。而鸟、罾二句,一方面指向易士塔儿作为爱神多与鸽鸟为伍,被称为“鸽女神”(Dove Goddess),当然,与易士塔儿有同样神格的阿佛洛狄忒(维纳斯),也有鸽女神之称。而网罾一典,则可能源于与希腊爱神阿佛洛狄忒有共源的典故,即后者与其情人战神阿瑞斯(Ares)私会,被爱神丈夫赫淮斯托斯(Hephaestus)设计用丝网擒住、抓了现行,这事儿在天庭曾被传为笑柄。 “思公子”句之“公子”,当指湘夫人,同帝子。如秦始皇称皇帝,其儿子称公子,故天帝子也如是。 麋、蛟二句与鸟、罾二句结构相似,用的也是西亚金星神、大母神易士塔儿典故。因金星神驾车常以鹿为畜力,故“麋”字便有了着落。汉代画像石中也可见这种以鹿拉车而升仙的画面(图3)。苏雪林认为,“蛟”当指蛇,因鸽与蛇正是大母神的特征,蛇可入地,表示大母神掌管有茁生地府的大树,鸽飞空中,表示大母神掌握天庭云云[34]。 请横屏观赏  图 3 汉画像石鹿车升仙图[33] “朝驰余马兮江皋,夕济兮西澨”二句,神话典故也极多。苏雪林认为,因太阳神皆乘驷马之车,西亚最早之日神则跨一马,而易士塔儿情人旦缪子也曾为太阳神,则当然乘马。此处是男信徒模仿旦缪子之词。“西澨”指西边水涯,而金星神在五行方位上,正位于西方,如《淮南子·天文训》:“西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋。其神为太白,其兽白虎。”《晋书·天文志》和《隋书·天文志》有相同记载,均言:“太白为西方,为秋,为金……”太白就是太白金星,这便是作为金星神的湘夫人有“夕济兮西澨”之情由,“济”字也透露出是乘舟或者其他水上工具而行,这跟《人物龙凤帛画》中的女子侧身西向、乘舟(螺壳)西行若合符契。 根据苏雪林的分析,湘夫人有金星神、大母神、水神等神格,这也完全同于世界上诸多古文明区的大母神神格,而这种雷同,正是极早期这些古文明区发生神话和文化交流的结果。除了这几种神格,一如其他地方的大母神,湘夫人也该有爱神、美神、生殖和丰产女神、纺织女神等神格,因这些神格跟本文要讨论的帛画关涉不大,故不展开讨论[35]。 西亚大母神易士塔儿向世界传衍的过程中,衍变繁复,埃及、印度、希腊、罗马等处皆有痕迹,但这里不赘述,仅转述传入古代中国的情况。苏雪林认为,西王母、女娲、高禖、天渊玉女及螺仙、织女、马头娘、素女、妈祖、太白金星等,皆是易士塔儿的变形或称受到后者的影响,她们各具西亚大母神、金星神的诸般神格中或多或少之一部分,属金星神神格传播、分化和重组的结果。苏雪林提到了民间故事里的螺仙及田螺姑娘,却没有提到黄帝之元妃嫘祖,笔者曾分析过,嫘祖之“嫘”,实由“螺”变化而来,这正同于田螺姑娘故事中的螺壳中生人的神话,而有共源关系的希腊金星神、爱神、美神阿佛洛狄忒,也有从海螺之壳中诞生的神话(图4-1、图4-2)。不仅是嫘祖,女娲之“娲”,也被笔者分析是从“蜗”到“娲”,即她也有带壳的蜗牛之前身[38]。这就将金星神与螺壳诞生神话联系并揭示出来,湘夫人作为金星神,虽然在《九歌》歌词中没有直接反映螺壳诞生神话,但通过她的同类女神螺仙、田螺姑娘和嫘祖等表现出来。嫘祖之夫君黄帝,对应于五星神话中的土星神,这跟湘君作为土星神,与作为金星神的湘夫人是夫妻神正好有对应关系。而嫘祖之“祖”,也揭示出她是人类祖先,这跟湘夫人作为金星神大母神、女娲曾抟土造人一样,都显示出她们的人类老祖母身份。 请横屏观赏  图 4-1 维纳斯的诞生 桑德罗·波堤切利[36]  图 4-2 维纳斯和丘比特 洛伦佐·洛托[37] 三、帛画“人物”为湘夫人的证据 介绍完帛画和湘夫人后,下面重点论证帛画中年轻女子正该是金星神、大母神湘夫人。共举五证。 (一)《九歌·湘夫人》歌词内容与该帛画有可比性 《湘夫人》歌词中出现“洞庭波”“观流水”“水裔”“江皋”“水中”“江中”等显示洞庭湖和长江水域的词语,跟帛画中女子乘小舟或螺壳恰相符合。歌词中还出现“鸟”“蛟”,前文已分析过它们更可指实为“鸽”和“蛇”,帛画中则有龙和凤,但其实,鸟—鸽—凤,蛟—蛇—龙,只是称呼不同,它们在神话中是可以互相转化的。 歌词中又讲到湘夫人“夕济兮西澨”,即傍晚乘舟或其他水上工具抵达西边的水涯,跟帛画中女子乘小舟或螺壳西向而行正同。歌词中还提到湘夫人筑屋水中,以“荷盖”修葺屋顶,又称之为“荷屋”等,帛画中虽无荷屋,但女子画袍之下摆,犹如一倒置之荷盖,或许仍在强调这种关联。 当然,歌词中还有很多细致的环境和房屋陈设的铺陈描摹,帛画中并不见,这也是绘画等平面艺术与文学描写的区别所在,即前者只截取文学描写的某一瞬间、某一状态或某些突出特点来表现容易,要想用一幅画表达全部文学意象,则几乎做不到。这大概正是我们见到的《人物龙凤帛画》与祭歌《湘夫人》的关系。 此外,前文已通过对帛画中女子肖像、衣着的分析,认为她当是王后级女性天神,而湘夫人作为湘君之妻,湘君又是五星神话中的土星神,类同于土星神黄帝,黄帝作为神界主神、天帝,其妻正该是王后级别。因此湘夫人也该是王后级女神,这就跟帛画中女子身份相符合了。 (二)画中女子乘舟(螺)形象符合湘夫人金星神、水神之特性 湘夫人是金星神,还具有水神性,见于苏雪林的分析,其水神性也可见于歌词中出现的水域环境描写和“筑屋兮水中”这样直接的描述。而帛画中女子乘一小舟,将她与水神联系起来,笔者在上文已分析,这“小舟”更可能就是螺壳,如此,则金星神、水神从螺壳中诞生的神话故事便重现于帛画。再宕开一笔,又或者将这“小舟”看作是洞庭湖上的小岛——君山呢?因为八百里洞庭上的小小君山,也颇像一枚螺壳,有诗为证:“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。”[39]刘禹锡这两句诗将洞庭湖比作白银盘,将湖中小岛君山比作一枚青螺,贴切而形象,又或许这样的比喻有着更悠远的传说在里面也未可知。 君山古称洞庭山、洞庭君山、湘山、湖山、有缘山等(图5),取意此岛为神仙的“洞府之庭”[41],晋王嘉《拾遗记》记载这座“洞庭之山浮于水上,其下有金堂数百间,帝女居之,四时闻金石丝竹之声,彻于山顶”[42],这简直就是《湘夫人》歌词中的“筑屋兮水中”“罔薜荔兮为帷,擗蕙櫋兮既张。白玉兮为镇,疏石兰兮为芳”等描述的“水下金堂”的翻版,该“帝女”[43]自然是湘夫人。除了这两处文献将湘夫人的“水中筑屋”与洞庭山(今君山)下的“水下金堂”连接起来外,今天君山上的湘妃祠(图6),更以实物证据将湘夫人与洞庭君山进行了绑定。湘妃祠又名湘山祠,位于君山东侧,为湖南最早的祠庙建筑之一。可见秦代以前就已有湘妃祠,祠里供奉湘妃(即湘夫人)。但历史上,湘妃祠多次被毁,又多次重修。今天的湘妃祠是当地政府于1986年重修,且以《巴陵县志》上嘉庆九年(1804)的图舆为蓝本。祠中供奉对象已变为所谓的尧女舜妻的娥皇、女英,这当然是历史的误会和祭拜对象的错置。  图 5 君山[40]  图 6 湘妃祠(高光明摄) 通过以上《湘夫人》中的“水下建筑”、洞庭君山神话中的“水下金堂”和当今君山上的湘妃祠,以及帛画中女子所乘如舟如螺之工具的对比,帛画中女子当为湘夫人、为金星神的证据就更直接、更坚实了。 此外,女子的荷盖形衣服下摆,将依存于水的荷花、荷盖与《湘夫人》歌词中的“荷盖”“荷屋”联系起来,都指向该女子也该具水神神格,并与湘夫人是主体与艺术形象的关系。 (三)帛画中龙、凤与湘夫人有密切关系 通过上文分析,我们知道湘夫人作为大母神、金星神,鸽和蛇是她的特征、象征和化身,所以有称金星神为鸽女神。其实还有一种蛇女神,如人首蛇身的女娲、伯鲧之妻名修己(修己即长蛇之意)、原形为蛇的白素贞等,湘夫人与女娲等有同样神格,说明她也当是蛇女神。《湘夫人》歌词中出现“鸟”“蛟”等词语,它们等同于凤、龙的形象,它们处于“薠中”“水裔”等水域环境,使其与湘夫人构成了密切的同构关系。 而帛画中占有半幅位置的龙和凤呈现出龙凤呈祥的姿态,下端乘舟女子的手势和姿态所体现出来的与上端龙凤的互动呼应关系,都将该女子指向湘夫人,才能解释通帛画上龙凤与女子的互动密切关系。而且,前文分析过女子画袍上可能为龙凤之纹饰,也进一步密切了帛画女子即是湘夫人的等同关系。因为作为女神的化身龙、凤,会经常出现在她的周边,成为她的陪伴、坐骑或衣饰等。 (四)帛画出土地点陈家大山,与湘夫人信仰区域重合 我们知道,《九歌》是屈原吸纳传自域外的九重天天神神话及沅湘地区的原始信仰和宗教祭祀神曲整理而成,尤其是其中的《湘君》和《湘夫人》篇,从篇名到歌词,都显示出二神正活动于沅湘和洞庭湖区域,今天的洞庭湖上的君山,正得名于湘君,君山上曾有湘山祠,祭祀湘君,也称湘君祠,还有湘夫人庙(今天也称湘妃祠)。如《史记·秦始皇本纪》便记载:“始皇二十八年(公元前219年)……浮江至湘山祠。”[44]唐代巴陵县令李密思《湘君庙纪略》载:“昔人有立湘君祠于此山,因复谓之君山,其庙宇为秦王毁废后,亦久无构葺者。”[45]这两处文献都提到了湘山祠和湘君祠。关于湘君故事,还有一段著名的“秦始皇之问”,值得再捋一捋,说秦始皇二十八年,始皇帝到齐境封禅泰山,祭祀八神,然后南下经过彭城(今徐州),又南渡淮水,到衡山、南郡,计划乘船过长江到洞庭湖上的湘山祠,恰遇大风,差点不能渡江。始皇便问随行博士,这湘君是何方神仙?博士回答道,传闻湘君是尧的女儿、舜的妻子,葬在此地。始皇听后大怒,派刑徒三千人砍伐湘山上的树并火烧湘山以泄愤。[46]这个故事表明,远在秦代,即便是博学的博士也已经不知道湘君是什么神,只能捡拾传闻以应对始皇之问,这说明湘君崇拜和祭祀有更久远的历史,久远到他的真实身份已邈远不清,以至秦博士都懵然无知。而作为湘君的配偶神湘夫人,其信仰和祭祀在当地的悠久和普及也当不例外。 而出土《人物龙凤帛画》的陈家大山,位于长沙东南郊,正处于沅湘之间,洞庭湖在其北不远处,该是湘君和湘夫人信仰的中心区域之一,这种帛画和湘夫人信仰和祭祀区域的重合,能够加强帛画人物是湘夫人的说服力。 (五)《人物御龙帛画》画面主题有利于强化“湘夫人伴龙凤”的判断 长沙子弹库出土《人物御龙帛画》的楚墓,距离陈家大山出土《人物龙凤帛画》的楚墓仅2千米,且墓葬时代相同,两幅帛画的构图、风格、绘画材料都十分接近,让我们很难不去做整体的思考和理解。既然《人物御龙帛画》可以是“湘君乘龙车”的神话形象,那《人物龙凤帛画》当然可以是“湘夫人伴龙凤”的神话形象。 需要指出的是,第四、五两证,都只是旁证,要以前三证为前提,只有有了前三证,这两证才有加强证明的效果。 有了这些新判断,可以启发我们将这两座出土帛画的墓和墓主人的关系做全新的思考,若能从二者的墓葬遗存和出土遗物中发现一些关联迹象,则真是重新理解两幅帛画内容后带给我们的意外惊喜和收获了。 结语 战国《人物龙凤帛画》用对角斜线构图的方法布置景物,左上方是扶摇直上的龙,中上方是苍劲奋起的凤,下方偏右则站立一位穿着黑白“画袍”的女子,右下角是半显的螺壳之一角,其上螺纹若隐若现。画面形象简练均衡,有较强的节奏感和韵律感。 帛画上部的龙和凤,龙在扶摇直上,凤则西向奋飞中因受龙所阻而停顿,使得凤尾因惯性而翻飞到凤首和凤躯的上端,但凤又欲展翅腾飞。二者相伴相随,龙吟凤鸣,呼朋引伴,不存在相斗相争的局面。它们在帛画下方女子的指挥下向西行进。 画中女子为王后级天庭女神,实即金星神和湘水女神湘夫人。湘夫人站在一只半显的螺壳之上,浮出水面者为螺壳之尖角部分,螺壳底部则隐于洞庭湖水面以下而不见。这是金星神由螺壳诞生神话的图像表现。这一神话另外以“嫘祖”“女娲”这样的语言文字和以螺仙、田螺姑娘这样的民间故事等活化石的形式被保留下来。现在又加上帛画所绘之女神诞生于螺壳这样的实物证据,形成了实物、文献和口传故事的三重证据链条。 帛画上的主角湘夫人,带着她的象征、化身和宠兽龙和凤(蛇和鸽),站在她曾经由之诞生的螺壳之上,向西澨挺进。因为作为金星神,她的居地和方位在西。 说帛画中女子是湘夫人,有五证。其一,《九歌·湘夫人》歌词内容与该帛画有可比性。如歌词中多次出现“洞庭波”“观流水”“水裔”“江皋”“水中”“江中”等表示水域的词汇,而帛画里的女子乘着半没于水的螺壳也体现着水上行进的状态。歌词中出现“鸟”“蛟”,帛画中则有凤、龙,二者是对应和一体的关系。歌词中说湘夫人“夕济兮西澨”,强调了乘交通工具的方式是“济”,到达的是“西边的水涯”。而帛画中画的正是女子站在半浮出水面的螺壳之上、带着龙凤向西进发的形象。其二,画中女子站在螺壳上的形象符合湘夫人作为金星神和水神的特性。因为世界古文明区神话中的金星神,多有从海中螺壳诞生的神话,中国则有“嫘祖”“女娲”和螺仙、田螺姑娘等这样类似的神话和民间传说。而后面这些女神女仙,正是金星神湘夫人的同格神。其三,帛画中龙、凤与湘夫人有密切关系。因湘夫人作为金星神和水神,有蛇和鸽这样的象征和宠兽,而帛画中的龙和凤,正是蛇和鸽的变体或者说是一体的关系。因此推断帛画中与龙凤有密切关系的女子,也当是湘夫人。其四,帛画出土地点陈家大山,与湘夫人信仰区域重合。湘夫人既是金星神,也是湘水女神,她和夫君湘君在湘江的流入地——洞庭湖上的小岛——洞庭山(君山)上有神庙,在君山底下则有水下金堂,即他们的宫廷居室数百间。因此湖湘之地是他们的信仰中心,而长沙东南郊的陈家大山即出土帛画之地,正在这湘夫人信仰区域内。其五,长沙子弹库楚墓所出战国《人物御龙帛画》,其画面主题是“湘君乘龙车”,这有利于强化《人物龙凤帛画》的内容是“湘夫人伴龙凤”的判断。因为两幅帛画出土距离相近,墓葬时代相同,且两幅帛画的构图、风格、绘画材料等都十分接近,既然一幅帛画绘的是当地的信仰对象之一湘君,就没有理由不考虑另一幅可能是湘君的配偶神湘夫人,何况这幅帛画中的内容还那么无限接近湘夫人的神话故事和相关传说呢! 本文为2019年度国家社科基金冷门绝学研究专项“早期外来文化与中华文明起源研究”阶段性成果。项目批准号:19VJX039。 注释: [1]宋亦箫:《战国〈人物御龙帛画〉为“湘君乘龙车”论》,载《丝绸之路研究集刊》第七辑,商务印书馆,2021,第71-79页。 [2]蔡季襄:《晚周帛画家的报告》,未刊,相关资信转引自陈锽:《古代帛画》,文物出版社,2005,第14页;孙作云:《长沙战国时代楚墓出土帛画考》,《人文杂志》1960年第4期;金维诺:《从楚墓帛画看早期肖像画的发展》,《美术》1977年第5期;熊传新:《对照新旧摹本谈楚国人物龙凤帛画》,《江汉论坛》1981年第1期;萧兵:《引魂之舟——楚帛画新解》,载《湖南考古辑刊》第二集,岳麓书社,1984,第167-174页;熊永松:《魂兮归来,君无上天些——长沙陈家大山楚墓帛画再研究》,《西藏大学学报》1998年第3期;李零:《中国古代的墓主画像》,《中国历史文物》2009年第2期;陈锽:《〈人物龙凤图〉与〈人物御龙图〉简论》,《美术》2015年第5期。 [3]梁思永写给郭沫若的信中提出此说,转引自陈锽:《古代帛画》,文物出版社,2005,第45页注[13];王伯敏:《中国绘画史》,文化艺术出版社,2009,第27-28页。 [4]郭沫若:《桃都·女娲·加陵》,《文物》1973年第1期。 [5]王仁湘:《研究长沙战国楚墓的一幅帛画》,《江汉论坛》1980年第3期。 [6]饶宗颐:《长沙帛画山鬼图跋》,载《澄心论萃》,上海文艺出版社,1996年,第271-274页。 [7]程雪清:《长沙战国〈人物龙凤〉帛画与屈原〈少司命〉诗》,《第一师范学报》1999年第2期。 [8]引自陈锽:《古代帛画》,文物出版社,2005,1-1:书前插页一,1-2:第27页。 [9]螓首蛾眉:螓,虫名,似蝉而小,它的额头宽大方正。蛾,蚕蛾,它的触角细长而弯。极为符合该女子形象。 [10]王秀梅译注:《诗经》,中华书局,2015,第93页。 [11]朱熹注:《诗集传》,凤凰出版社,2007,第34页。 [12]程雪清:《长沙战国〈人物龙凤〉帛画与屈原〈少司命〉诗》,《第一师范学报》1999年第2期。 [13]洪兴祖撰:《楚辞补注》之“九歌章句第二”之“湘夫人”篇,中华书局,2015,第52页。 [14]程雪清:《长沙战国〈人物龙凤〉帛画与屈原〈少司命〉诗》,《第一师范学报》1999年第2期。 [15]为跟其傍的凤配合相称,可对称“龙凤”“夔凤”或“蛇鸟”等。 [16]蔡全法:《试论楚国人物龙凤帛画的艺术成就》,载《蔡全法考古文集》,科学出版社,2012,第225-226页。 [17]刘敦愿:《试论战国艺术品中的鸟蛇相斗题材》,载《湖南考古辑刊》第一辑,岳麓书社,1981,第73-81页;张正明、滕壬生、张胜琳:《凤斗龙虎图像考释》,《江汉考古》1984年第1期;萧兵:《中国文化的精英——太阳英雄神话比较研究》,上海文艺出版社,1989,第138-163页。 [18]王仁湘:《研究长沙战国楚墓的一幅帛画》,《江汉论坛》1980年第3期。 [19]宋亦箫:《由“喾”“商”“卨(禼、契)”构形论商祖“帝喾”“禼契”之神话》,《殷都学刊》2022年第1期。 [20]萧兵:《引魂之舟——楚帛画新解》,载《湖南考古辑刊》第二集,岳麓书社,1984,第167-174页。 [21]熊传新:《对照新旧摹本谈楚国人物龙凤帛画》,《江汉论坛》1981年第1期。 [22]傅举有:《人物龙凤帛画》,《学习导报》2005年第12期。 [23]萧兵:《引魂之舟——楚帛画新解》,载《湖南考古辑刊》第二集,岳麓书社,1984,第167-174页;熊永松:《魂兮归来,君无上天些——长沙陈家大山楚墓帛画再研究》、《西藏大学学报》1998年第3期。 [24]程雪清:《长沙战国〈人物龙凤〉帛画与屈原〈少司命〉诗》,《第一师范学报》1999年第2期。 [25]黄宏信:《楚帛画琐考》,《江汉考古》1991年第2期。 [26]苏雪林:《屈原与〈九歌〉》,武汉大学出版社,2007,第230-237页。 [27]苏雪林:《屈原与〈九歌〉》,武汉大学出版社,2007,第128-143页。 [28]苏雪林:《屈原与〈九歌〉》,第121-143页。 [29]苏雪林以“□”表示她认为歌词中遗失了的词句。 [30]苏雪林认为括号中词句是衍出者,非《湘夫人》篇所该有。 [31]引自苏雪林《湘夫人》考订本,见《屈原与〈九歌〉》,第259-260页。 [32]苏雪林:《屈原与〈九歌〉》,第260页。 [33]转引自王建中:《长沙陈家大山楚墓帛画的命名及其他》,载河南省考古学会等编《楚文化觅踪》,中州古籍出版社,1986,第109页。 [34]苏雪林:《屈原与〈九歌〉》,第262页。 [35]相关讨论可参考宋亦箫:《西王母的原型及其在世界古文明区的传衍》,《民族艺术》2017年第2期。 [36]《维纳斯的诞生》是意大利画家桑德罗·波堤切利于1487年为佛罗伦萨统治者梅第奇家族的一个远房兄弟创作的画布蛋彩画。现藏于意大利佛罗伦萨乌斐齐美术馆。图片引自皮耶尔·基廷:《美神维纳斯的故事》,赵之江编译,京华出版社,2003,第43页。 [37]《维纳斯和丘比特》是洛伦佐·洛托的作品,油彩画。在维纳斯头顶上方悬挂有一枚螺壳,已成为纪念维纳斯诞生的一种文化符号。图片引自皮耶尔·基廷:《美神维纳斯的故事》,第35页。 [38]宋亦箫:《西王母的原型及其在世界古文明区的传衍》,《民族艺术》2017年第2期。 [39]刘禹锡:《望洞庭》,引自萧瑞峰、彭万隆撰:《刘禹锡白居易诗选评》,上海古籍出版社,2002,第55-56页。 [40]引自王蕾、杨一九:《洞庭湖:湖南连通外界的总开关》,《中国国家地理》湖南专辑上“山水篇”2021年第1期,第117页。 [41]李密思:《湘君庙纪略》,引自姚诗德、郑桂星修,杜贵墀编纂:《巴陵县志》,岳麓书社,2008,第663页。 [42]王嘉撰,萧绮录,齐治平校注:《拾遗记》,中华书局,1981,第235页。 [43]《拾遗记》齐治平注解:《类说》五作“龙女居之”,《广记》二○三、《御览》二二俱作“帝女居之”,按《山海经·中山经》“洞庭之山……帝之二女居之。”似以作“帝女”为是。联系《湘夫人》首句“帝子降兮北渚”,“帝女”确实。但龙女、玉女也不大错,总之是湘夫人。 [44]司马迁:《史记》,中华书局,1982年,第248页。 [45]李密思:《湘君庙纪略》,引自《巴陵县志》,第663页。 [46]司马迁:《史记》,第248页。 (宋亦箫,历史学博士,华中师范大学历史文化学院教授,博士生导师。) 本文原刊于《美术大观》2022年第7期第53页~58页。 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |