一部话剧引出“四五运动”平反序幕 |

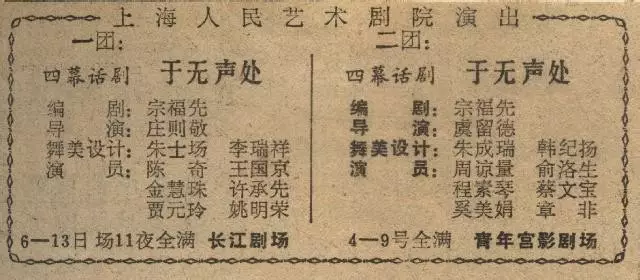

您所在的位置:网站首页 › 于无声处听惊雷是啥意思 › 一部话剧引出“四五运动”平反序幕 |

一部话剧引出“四五运动”平反序幕

|

《于无声处》剧照 如果想以某一个年份来观察中国社会的天翻地覆,那么,1976年无疑是一个绝好的选择。那个龙年本是一场噩梦的尾声,却讲述得无比惊心。 1976年4月4日,丙辰清明。 这一天,北京的*广场上花山人海,200万群众赶来悼念周总理。数不尽的花圈、挽诗中,一条巨大横幅迎风招展:若有妖魔兴风浪,人民奋起灭豺狼。 彼时,中国人正从十年狂热中清醒过来,开始对现实产生思考与怀疑。借着清明节悼念总理的时机,人们对“四人帮”的种种不满喷薄而出,随后掀起了著名的“四五运动”。

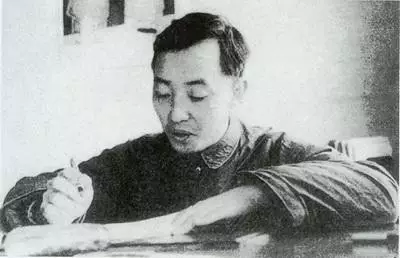

北京发生的一切,身在上海的宗福先当时并不知情。4月6日,时年29岁的宗福先一个人来到上海火车站对面的一个小旅馆。按照约定,他要在这里等一个人,一个从北京来的、素未谋面的朋友。 宗福先至今也不知道那位朋友姓甚名谁。他只记得那人是朋友的朋友,从北京来,要到上海转火车,顺便找宗福先拿点东西。 两人在小旅馆里见了面。来人心直口快,一见面就问:“你们上海怎么这么平静?北京那边已经闹起来了。”从这位朋友的嘴里,宗福先才得知了*广场上轰轰烈烈的反“四人帮”运动。

来人说得畅快,宗福先听得解气,他对“文*革”中的那一套也早就看不惯了。 宗福先当时是上海热处理厂的一名工人,进厂工作四五年了。“文*革”开始后,厂里先是斗“牛鬼蛇神”,然后揪出“走资派”,再接着清理阶级队伍挨个儿撸一遍,最后回马一枪,把“造反派”再审查一遍。热处理厂总共就300来人,先后被揭发、批判、点名的有70多人。二十几岁的宗福先不明白了:厂子里有那么多阶级敌人么? 宗福先原本以为就是自己一个人犯嘀咕,现在听北京来的朋友一说,原来有那么多人跟他的想法一样呀! 来的这位朋友还给宗福先留了个建议:“我听说你在写东西,但现在还不是写的时候。你要多关心,多收集材料。”这话,宗福先可真是记下了。 但第二天晚上,宗福先就从广播中得知,4月5日发生在广场上的群众运动被定性为反*革命政治事件,邓小平被撤销党内外一切职务,保留党籍,以观后效。直到6个月后“四人帮”倒台了,这个荒谬的决定还是没有得到纠正。

公道自在人心。“四人帮”下台后,“四五运动”中的诗抄和事迹迅速流传开来。 1977年年初,北京第二外国语学院汉语教研室的16位同志把藏在蜂窝煤里、花盆里和棉线团里的*诗词翻出来,悄悄油印了近二百份《革命诗抄》,以“童怀周”的名义贴到了*。12月,七机部502研究所和中科院自动化所出版了《革命诗抄》、《世界文学》编辑部出版了《心碑》,收录了不少“四五运动”中的诗词。 出版这样的诗集在当时并不容易。“革命事件的案不能翻”的言论依然存在,那些还没有被揭露出来的“四人帮”党羽、或是脑筋一时转不过弯儿的人手中依然握有权力,他们竭尽全力阻碍诗集传播。 所以,宗福先收集到的诗词都是手抄的,几个朋友凑一块儿,我这儿有一首,他那儿有一首,抄完了,就找个安全的地方放好。这些不都是绝好的创作素材吗? 《雷雨》的启发

《于无声处》排练照 写点东西的事儿,宗福先一直盘算着。于私于公,他越来越觉得有话要说。 宗福先的老父亲在“文*革”前是长江航运管理局上海分局的副局长,高级干部,1966年就被揪出来隔离审查,先是下放干校,后来被安排在长江轮船上扫厕所。“文*革”结束时,全家人都很乐观,觉得老人家应该就快回家了。谁知等来等去,就是不给平反。 宗福先心里有气,为什么“四人帮”被粉碎了,阶级斗争那一套政策还是没有变;为什么“文革”结束了,已经60多岁的老父亲还是不能回家?悼念总理反对“四人帮”的“四五运动”明明没有错,为什么就是不能平反? 那个时候,宗福先除了在工厂上班,业余时间还在上海市工人文化宫开办的业余小戏创作班里学写作。所以很自然地,他决定写一出话剧,写一写“四*五运动”中的英雄,也好吐一吐心中的怒火和爱恨。

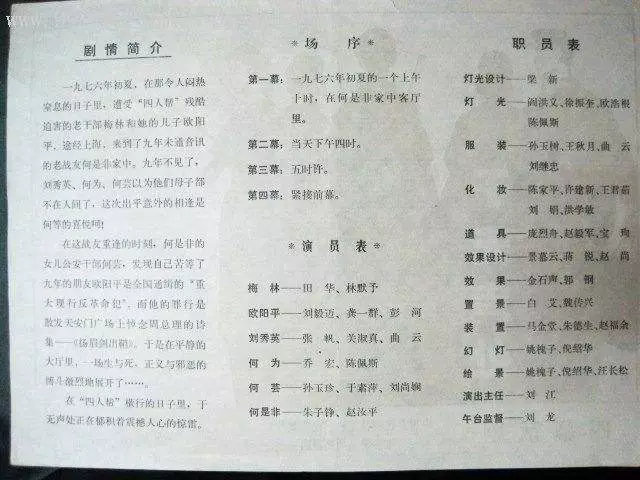

1978年春天,身体一直不好的宗福先大病一场,在家病休了3个月。这反倒给了他充分的时间,让他真正开始思考自己的剧本。 素材是现成的,创作原型就是两年前见过的那位北京来的朋友,很多台词也在宗福先心里憋了好久。只是该怎么倒出来,他一直没想好。 1978年5月1日,人民出版社出版了一套世界名著,在全国的新华书店热销。宗福先买了一本《曹禺选集》,他一下子就被《雷雨》所吸引,决定借鉴它的故事结构。 故事就这样成型了:两家子、六个人、一间客厅、初夏的一天,浓缩起1976年前后中国人在政治、家庭、爱情上经历的种种考验和磨难。 剧中男主人公欧阳平正是一位参加“四五运动”的英雄,他陪着自己的母亲老干部梅林赴京告状途经上海,来到了昔日战友何是非的家里。 谁知诬陷梅林的正是何是非,他为了保住个人前程,不惜害了救命恩人梅林,还处心积虑想把自己的女儿嫁给当时造反派的头头。女儿何芸是公安人员,刚接到命令侦缉一个到处散发革命诗抄的“现行*反革命”。而这个“反*革命”正是何芸苦等了9年的恋人欧阳平。何是非得知真相后,马上通知了武装民兵来抓欧阳平…… 宗福先只花了三个星期,5万字的剧本一气呵成。最后定名《于无声处》,取自鲁迅的名句:于无声处听惊雷。

《于无声处》剧照 剧本完成后,宗福先想也没想,就拿给了表演班的老师苏乐慈。 跟创作班一样,这个表演班也是文化宫组织的工人业余培训班。当时的专业剧团除了样板戏别的都不能演,反倒是群众文艺还能搞点不一样的东西。文化宫还有个不成文的规矩,由创作班写出来的好本子都交给表演班来排演。幸亏有了这样的编演结合模式,才使一位工人业余作者写出来的剧本有机会登上话剧舞台。 剧本交给苏老师,宗福先等了两天,没动静。他心里有点打鼓:是不是自己写得不好,没法排演?还是有什么政治阻力?其实是苏乐慈忙,忘了看。直到宗福先跑来问她意见,她才赶紧拿起来。一拿就放不下了,苏乐慈说自己好久没见到这样的好剧本了。 作为一名导演专业出身的女性,她从剧本中看到的东西更多些。除了对“四人帮”的鞭笞,她更看到了剧中人性的可贵。以前表演班排演的大多是造反派、走资派破坏生产的戏,里面刻意回避个人情感,宣扬的只是无产阶级情感。《于无声处》让苏乐慈看到了久违的亲情、爱情和友情。

正式排练之前,苏乐慈先跟当时主管表演班的一位副科长苏兴火高请示了一下。苏乐慈觉得总得让领导知道一下,挂个号。政治风险上的考虑到在其次,关键是表演班从来排的都是独幕小戏,这回可是一出四幕大戏,经费方面总得请领导批准呀。副科长老苏人缘特好,他叼着烟卷,翻了翻剧本,心里很是喜欢,就同意让苏乐慈他们先排着,至于什么时候演出、到底演不演,那些个事情随后再说。 这个时候已经是1978年的六七月份,真理标准大讨论正在全国热热闹闹地开展着。宗福先、苏乐慈和副科长老苏倒不是想紧追形势、呼应时局。作为普普通通的老百姓,他们只是觉得政治空气不那么紧张了,以前绷得紧紧的神经也开始放松,把《于无声处》这样一出戏送上舞台自然也就没那么多阻力了。 怕什么,我们是业余的

《于无声处》剧照 第一次交给6位演员的剧本是用各式各样的稿纸装订成的。剧中主演、欧阳平的扮演者张孝中回忆说,也不知道宗福先从哪儿弄来那么多稿纸,上面有各种单位的抬头。用的复写纸也不大好,有的地方只有浅浅的蓝字,有的地方干脆只剩了字印子。好在宗福先使用的语言比较生动,绝大部分都能猜得出来。张孝中就这样半读半猜地看完了剧本。 刚看完剧本,张孝中只感觉热血沸腾。但张孝中到底比宗福先和苏乐慈年岁稍长,曾在部队里呆过,也见过自己所在的上海钢铁厂里天天打派仗。他的生活阅历比较丰富,想的自然更多些。 《于无声处》写的都是事实,都是大家的心里话,这些张孝中当然知道。但他也知道,剧中热情讴歌的“四五运动”毕竟还没有平反,风险肯定存在。 身边的妻儿都睡着了,张孝中辗转反侧,琢磨了一晚上,最后他把心一横:“我就是个工人,打倒这么高,站直了还是这么高,没什么大不了的。”第二天前往文化宫的公共汽车上,张孝中就开始背台词了。 和张孝中一样,另外几位演员也是实打实的工人,有人在化工厂工作,有人是房管局的修房工人,还有人是营业员。大家上班的地方离位于市中心的文化宫都不近,下了班倒好几趟公车再赶过来,往往还凑不到一块,碰上哪段人齐了,就先排哪段。

1978年11月北京市民欢迎《于无声处》剧组进京演出 经过一个多月的排练,戏终于可以连下来了,大伙儿就盘算着能不能去文化宫的剧场里演演。这个剧场不大,只能容纳三四百人,舞台就更小了,只有20多平方米,几步就跨个遍,中间还戳着两根大柱子,很是碍眼。剧场恰好也归副科长老苏管理,平常主要就是唱唱评弹。 老苏那阵子正发愁小剧场的演出青黄不接,所以特爽快地就答应了《于无声处》的演出要求。大家往柱子上装饰了两个壁灯,就算是舞台布置了,幸亏《于无声处》的全部故事都集中在一间客厅里,因陋就简倒也还施展得开。所有的服装都是演员们自备,苏乐慈从家里找了一堆黄豆,好制造惊雷阵阵、风雨大作的音效。 演出开演前,不知谁还在跟老苏打趣:“这要演了,你怕不怕呀?”其实,说是打趣,但也并非空穴来风。张孝中曾经专门去找一位老熟人帮忙,花了好几个晚上,把人家保存的各类文件翻了遍,也没有看到给“四五运动”平反的消息。 老苏倒是满不在乎:“我怕什么,反正咱们是业余的呀!”不过,老苏说这话时,恐怕也万万没想到这出戏日后会造成那么大的影响。

9月22日晚上7时30分,话剧《于无声处》的首场演出就在一片闹闹哄哄中开始了。说是首演,其实连正式彩排的规格都够不上。大家难得聚齐整,整出戏刚刚能连下来而已,每个人心里都在打鼓,担心给演砸了。 张孝中出场晚,后台备场时忍不住偷偷往外面看。剧场里来的人不算多,稀稀拉拉大概坐了五成。大幕一拉开,台下就有人嚷嚷:“不是说评弹吗?怎么改话剧啦?”“这话剧有什么好看的?”但几分钟过后,剧场就安静下来,只剩下一幕幕喜怒哀乐在舞台中央徐徐上演。 演出结束了,大家舒了口气,总算在一片混乱中把戏给演下来了。按照习惯,大家又赶紧跑回台上,不为别的,沙发、桌子之类的道具得给收拾好呀。结果,台下的观众一个没走,还都等在原地,此刻正一脸茫然地望着“好人”和“坏人”一股脑跑上台来收拾东西。有人在嘀咕:“这就没啦?”“欧阳平到底被抓走没有呀?” 苏乐慈一拍脑袋,冲着所有人嚷嚷:“快!快!赶紧谢幕!”谢幕?以前文化宫的业余演出哪里有谢幕这么一说呀。大家赶紧站好,朝台下观众深深鞠了一躬,台下掌声雷动。头还没抬起来,张孝中说他的眼泪就掉下来了。刚才演出的时候太紧张,只巴望着能把戏顺利演下来,现在才算感觉到观众对这部戏的喜爱。 第二天,文化宫决定正式公演《于无声处》,票价一角。 《文汇报》,一臂之力

如果仅仅是一个业余剧团在400人的小剧场里演一演,《于无声处》绝不会有后来的影响力。关键时刻,多亏了一位叫周玉明的女记者。 周玉明那年31岁,是上海《文汇报》的记者,负责跑群众文艺。她随手翻看着手里的《文汇报》,想看看国庆期间有没有什么好的群众文艺演出。那天是1978年9月30日。 演出的小广告密密麻麻地占了半个版,有大有小。周玉明一眼扫过去,目光停留在一块也就半个火柴盒大小的广告上。那是上海市工人文化宫的一出戏,名叫《于无声处》。 如今回忆起来,周玉明说是话剧名字最先吸引了她。周玉明知道,“于无声处”源于鲁迅先生的名句。凭直觉,她觉得这里面应该有戏,有惊雷。于是周玉明打电话到文化宫问了些情况。 在随后的报社选题会上,周玉明报了《于无声处》的选题,说是出揭批“四人帮”的好戏,已经演出了六七场,现在很多人排队买票,几乎都买不到了。 文化部主任史中兴一听也来了兴趣,决定和周玉明一起去看个究竟。两人亮了《文汇报》的记者证才挤进了小剧场,坐得很靠后。演出一开始,周玉明就觉得自己心跳加快。“文*革”十年,她看了太多“高大全”、“三突出”的戏,她说看得自己脑子麻木,也不大会哭,也不大会笑了。现在,这出《于无声处》让她的眼泪尽情流淌。 演出结束后,主任嘱咐周玉明一定好好采访。周玉明三步两步冲到后台,一把抓住那个正在给大家说戏的女同志一口气说了三个“要”:“我要宣传,我要采访剧作者,我要告诉天下人你们排了一出好戏!”导演苏乐慈朝侧幕边一指,对这位抓住她不放的女记者说:“那个人就是作者。” 宗福先至今记得,周玉明晃着两条大辫子,蹦蹦跳跳地冲他跑了过来。当时他正侧着耳朵,倾听退场观众们的议论。周玉明说:“你跟我来,我要开个座谈会。”那天演出后,剧组第一次接受了记者采访。周玉明连夜赶写稿件,一口气就写了4千字,心里想说的话实在太多了。问她写稿时是否有所顾虑,已经退休的周玉明说:“没有,‘四五运动’在我心里早就平反了!”

稿子交给了部主任,随后又交给了当时《文汇报》的总编辑马达。一天,周玉明被找去,马达说了一句话:“小鬼,带我去看戏。” 看戏时,周玉明就坐在马达旁边。当欧阳平讲起广场上的斗争、当饱受迫害的老干部梅林交出党费、当何芸朗声念起:“清明洒泪竟何罪?血雨腥风卷地飞!党心民心不可侮,于无声处听惊雷”的时候,周玉明发现,老总编的身体微微抖动,他把眼镜摘下来,眼镜腿拿在手里转来转去,眼里闪着泪光,心里好像装了更多的东西。 马达心里的确有更深更远的想法。“‘四人帮’倒台已经很久了,但路线还是没有端正,还有人在鼓吹‘要把批邓和‘文*革’进行到底’,氛围依然很沉闷压抑。”84岁的马达如今这样描述他所经历的1978年。“而《于无声处》所反映的问题正是人民对‘四人帮’的痛恨,和被迫害老干部的同情。正是当时人们的心声。” 回到报社后,马达马上指示刊发周玉明所写的长篇通讯《于无声处听惊雷——访话剧的编剧、导演和演员》。文章很快引起强烈反响,但马达觉得还不够。在他的心里,通讯的力道毕竟浅了些。于是他又布置了一篇消息。消息的题目最难定,既要把意思点出来,又要注意“四五运动”尚未平反的情况,马达他们几个人商量了整整两个钟头,才最终确定下来。

10月28日,《文汇报》头版右半边醒目位置上刊登了这样一条消息—— 肩题:热情歌颂*广场事件中向“四人帮”公开宣战的英雄 主题:《于无声处》响起时代最强音 副题:广大观众和本报读者高度评价创作人员敢于冲破“禁区”的艺术实践 肩题:热情歌颂*广场事件中向“四人帮”公开宣战的英雄 主题:《于无声处》响起时代最强音 副题:广大观众和本报读者高度评价创作人员敢于冲破“禁区”的艺术实践 这个题目,一直到今天提起,老爷子还是觉得很满意。 当天,上海人民广播电台一天几次播发这则消息。新华社和中国新闻社,也于当天向全国和海外摘编播发。 同一天,《文汇报》上开始全文登载《于无声处》的剧本。周玉明清楚地记得她冒雨去宗福先家里取剧本,并告诉宗福先《文汇报》要登剧本的时候,那位时年31岁的热处理厂工人,吃惊地张大着嘴巴,喃喃自语道:“真的,你们《文汇报》要发表剧本?真的吗?你们要发表?”宗福先的样子都把周玉明给逗乐了。 在《文汇报》连载《于无声处》那三天里,无数人每天引颈盼读,路边的贴报栏旁,人们恨不能把鼻子贴在玻璃上。《文汇报》的销量也从90万份激增到130万份,这当然是后话。处于事件核心的人们当时既兴奋,又不免有些担心。 那些日子里,演完戏,大家总爱坐在文化宫旁边一块三角地里聊天,戏越来越火,但最后会怎么样,谁也说不准。张孝中有次跟宗福先半开玩笑说:“我们为你的戏这么卖命,等你拿了稿费,一定要请我们吃饭呀!”宗福先说:“没问题,但如果我因为这出戏进去了,你们也一定去给我送牢饭呀!” 最早批准演出的副科长老苏接到“敲打”:“你怎么这么大胆子,同意演这出戏,不要将来吃苦头呀。” 老总编辑马达也接到了有关负责干部的电话:“老马,登这个玩意儿什么意思?这么大张旗鼓的,中央、市委知道不知道呀?”但马达没有放在心上,他觉得有些人只是一时转不过弯儿来;只有极少数人看到戏中骂了讨好“四人帮”的一批人,难免心惊肉跳。 谁把《于无声处》调进京

就在《文汇报》发表消息《响起时代最强音》的当天晚上,《于无声处》进行了一场关键的演出。 这场演出被特意安排在友谊电影院,舞台设备和观众席位都比文化宫小剧场强太多。 舞台布景也由上海戏剧学院副教授周本义给重新设计了,据说周教授刚开始并不愿接这个活,说:“业余的戏,为什么要我设计?”但看了剧本后,二话没说,连夜就把设计图拿了出来。戏剧学院召开党委紧急会议,决定把准备为毕业大戏做布景的材料临时调用过来,制作《于无声处》的布景。 28日上午,张孝中赶到戏剧学院把刚做好的布景拉到友谊电影院装台。崭新的布景,连油漆都还没有干,也不知是谁的主意,把全场大灯都打开来烘干布景。张孝中觉得,新舞台实在是太完美了,真有种“一夜乍富”的感觉。

话剧《于无声处》剧照 这天晚上,广播电台来录了音,电视台也拍了新闻片,新华社的记者也来了。更重要的是,《于无声处》迎来了几位特殊的观众,除了当时的上海市委副书记王一平、韩哲一,上海市委宣传部长车文仪,还有时任中国社会科学院院长的胡乔木。 胡乔木要来看戏的事,演员们早就听说了。当时就传说,车文仪在机场迎接的时候问胡乔木“在上海要不要安排些活动?”胡乔木说:“请你们安排我看一个戏。”“什么戏?”“《于无声处》。”车文仪马上问秘书:“《于无声处》是什么戏?”回答说:“话剧,好像是业余单位演出的。”由于事隔多年,两位当事人都已作古,这段对话的真假便也无从考证了。 但是,演出结束后,胡乔木、王一平、韩哲一等人走上台来慰问演职人员的事情,大家记得一清二楚。宗福先记得,胡乔木劈头就问他:“你得的什么病?”问得宗福先一愣,但他马上想起周玉明的通讯里提到过自己边喷药边创作的事,估计胡乔木也是看到了《文汇报》上的报道才得知此事的吧。胡乔木最后鼓励宗福先:“感谢你为我们写了一个好戏。你要养好病,写出更好的好戏来。” 也许就是因为这层原因,很多人都认为《于无声处》后来进京演出是胡乔木发挥了作用。据说是胡乔木给胡耀邦写了一封建议信,两人一起安排了进京演出事宜。

话剧《于无声处》剧照 张孝中则记得,10月31日晚上,文化部副部长刘复之来看戏,刘复之在后台慰问大家的时候突然说:“请你们到北京去演出怎么样?”大约两秒钟的静场后,热烈的掌声随即响起。刘复之还说:“这是黄部长的意思”。刘复之嘴里的这位黄部长正是时任文化部部长的黄镇。 此外还有一种说法,源自当年文化部另一位副部长周巍峙。老人家仔仔细细地翻找了30年前的工作笔记,确认没有中央领导的指示。在他的印象里,是他听说上海有一部“怀念周总理、讲四五运动”的戏,觉得心有同感,就给调进北京演出了。 或许还有一种可能,就是上面的说法都有道理。民心所向,大势所趋,《于无声处》正好契合了当时的氛围,所以各级领导不谋而合,《于无声处》进京的事情就算定下来了。 在赴京以前,《于无声处》在上海总共演出了45场,场场爆满。宗福先和剧组收到不计其数的来信。一封署名“一个共产党员及全家”的信中说:“如果有一天,你们能来北京演出,人民会为你们在*广场搭起戏台,以英雄纪念碑作背景,成百万的*事件参加者,再一次汇集广场,看你们的演出,那会是什么情景,我们盼望这么一天!” 现在,剧组真的要上北京了。 “四五”平反真相

话剧《于无声处》在北京首演排练现场,韩志雄与编剧宗福先握手 大家得知“四*五”平反的消息都很高兴。 1978年11月13日,14次列车从上海火车站轰轰隆隆地驶出,载着《于无声处》剧组一路北上。车窗外已是初冬,车厢里却热情似火。记者们拎着采访本,四处忙着“抓”剧组成员采访;演员、编剧一路神聊,多日来的感受和压力,一直想说不敢说的话,借着列车的上下颠簸全给倒了出来。 张孝中对《解放日报》的记者说: “作者把自己的心里话写出来了,我们把他的话作为自己的心里话说出去了,观众又把我们说的话,当作自己的心里话,听进去了,于是产生了共鸣。因为这些心里话压抑得太久,所以这个共鸣就更加强烈。” “作者把自己的心里话写出来了,我们把他的话作为自己的心里话说出去了,观众又把我们说的话,当作自己的心里话,听进去了,于是产生了共鸣。因为这些心里话压抑得太久,所以这个共鸣就更加强烈。” 张孝中的话没有错。不过大家并不知道,此时的《于无声处》已不仅仅是一出敢讲心里话的话剧了。它已经超出了文艺范畴,打上了强烈的政治烙印。 11月16日,到北京刚刚两天的《于无声处》剧组正在虎坊桥的工人俱乐部里彩排,晚上就将是他们到京后的首场演出,大家格外用心。彩排刚结束,有位记者领来一位瘦高的青年。这位年轻人名叫韩志雄,是“四五运动”中的英雄。韩志雄拿着当天的《人民日报》,他给剧组带来了报纸上刊登的好消息:中共北京市委宣布“四五”完全是革命行动!

电影《于无声处》剧照 其实,最早刊登平反消息的并不是16日的《人民日报》,而是15日的《北京日报》。 亲历此事的著名经济学家于光远曾在其著作中详详细细地回忆过当时的情况:15日中午,正在京西宾馆参加中央工作会议的他回到房间,准备睡午觉,却接到胡绩伟(时任《人民日报》总编辑)的电话,说“有要事相商”。 于光远随后见到了胡绩伟以及当时的新华社社长曾涛、《光明日报》总编辑杨西光。“他们告诉我,看到当天《北京日报》上发表的市委常委扩大会议闭幕的消息后,他们想把其中有关,那一段摘出来,单独发一条新闻。” 于光远对三人的想法投了赞成票,新华社当天就发出了电讯稿,第二天的《人民日报》、《光明日报》相继采用。这样一来,原本湮没在近7千字的会议公报中的爆炸性消息就被明明白白地道了出来,意义自然不同。 于光远根据自己的亲身经历,断定曾涛等人是在没有向中央请示的情况下,下决心采取的行动。那么,北京市委的决定又是如何做出的?于光远对“11月14日中央政治局批准北京市委宣布”的说法很是怀疑,他认为政治局并没有明确表态支持,甚至尚未进行过讨论。 事实究竟如何?最有发言权的莫过于时任北京市委第一书记的林乎加了。林乎加今年92岁。1978年10月,正是中国大变革的前夕,他从天津调到了北京。 林乎加对平反一事的印象很深。他说,北京市委的决定比登报还要早。当时市委管工业的叶林同志到工厂去调研,工人们强烈要求为“四五运动”平反。叶林回来一请示,市委讨论就通过了,叶林便代表市委宣布为工业系统的同志平反。当时的市委书记吴德也表示同意,只不过不敢担责任没让登报。 在《北京日报》见报之前,林乎加曾经打电话给华国锋口头请示“是否可以见报”。据林乎加的回忆,华国锋当时什么话也没有说。“你不说话,我就当你批准了嘛!”林乎加回忆说。 神州处处听惊雷

在京首演正赶上“北京市委为‘四*五事件’平反”的消息见报,这个巧合为当晚的演出平添了更多的激情。 主演张孝中在当天的日记本上记录下这样的心声: “演出结束后,首长和英雄们走上台来和我们握手,许多人抱着我们放声大哭。” “这里有许多和‘四人帮’长期斗争的老干部,有当年在*广场张贴声讨‘四人帮’战斗檄文,传抄、收藏过广场上的革命诗文,受到‘四人帮’迫害、投入监狱而从不屈服的革命战士,他们对我们说了很多很多感谢的话。” “演出结束后,首长和英雄们走上台来和我们握手,许多人抱着我们放声大哭。” “这里有许多和‘四人帮’长期斗争的老干部,有当年在*广场张贴声讨‘四人帮’战斗檄文,传抄、收藏过广场上的革命诗文,受到‘四人帮’迫害、投入监狱而从不屈服的革命战士,他们对我们说了很多很多感谢的话。” “原来有人希望我们的戏加个胜利的结尾,我想此时发生在舞台上的不正是一个最好的尾声吗?”张孝中的想法并不全对。因为,《于无声处》的影响此时还远远没有结束。 本来定好在20日上午9时正式对普通观众卖票,从19日上午就陆续有人在工人俱乐部门口排队。到了夜里,买票队伍在寒风中蜿蜒,一眼望不到头。主管演出的文化部副部长周巍峙大半夜赶到现场,临时决定加演两场,6场演出票一售而空。 随后的一个多月时间里,剧组在市内和厂矿,为6万多观众连演41场,要求观看《于无声处》的电话依然从早响到晚,接待组的工作人员忙到半夜还在排场次。每次演出,台下都是黑压压一片。有些孩子由大人抱着索性趴在台口上看,剧情妇孺皆知。有一场演出中,舞台上的刘秀英对欧阳平说:“欧阳,快走,背着你妈快走,我们家有鬼啊,有鬼……”静寂无声的台下突然响起了一个孩子的急促的尖叫声:“不是鬼!是坏蛋!快跑!” 剧组成员穿着跟海军部队借来的蓝色棉大衣,反倒成了最显眼的标志。走到哪里,都有人认得出来,总是被人团团围住。北京本来就是“四五运动”的发生地,北方人又秉持着特有的热情和豪爽,那个冬天,那群来自上海的南方人一点儿都没觉得冷。

《于无声处》的影响力更是呈几何量级地蔓延开去。 一次又一次的座谈会上,那些压抑多时、想说又不敢说的心里话终于可以借这个机会讲出来了,人们流着眼泪谈过去,又满怀希望地谈未来;报纸上对演出和座谈会连篇累牍的报道、电视里的直播和评论又将这更多的心里话以铺天盖地的方式四处传播,震撼人心。 据《文汇报》后来的统计,全国共有2700个剧团上演了《于无声处》,上千万人到场观看,通过电视和广播观看和收听的人数更是无法统计。至今,它仍是新中国话剧史上演出团体最多、演出场次最多、观众人次最多的一部戏。 《于无声处》仿佛打开了一扇闸门,潮水冲刷着人们心中的壁垒。就如曹禺老先生所说的:“我觉得我的小房间突然亮了起来。”

1978年11月17日,《于无声处》剧组全体人员来到天安门*广场,面对人民英雄纪念碑,朗诵悼念周恩来总理的*天安门诗抄。 30年后再提及此事,宗福先清醒地认识到,《于无声处》决非引领者,而是被裹挟在滚滚洪流当中,一路前行。他说,而真正值得纪念的,应该是这种人民的心愿和力量。 1978年12月17日,文化部、全国总工会举行了隆重的授奖大会,为《于无声处》剧作颁发了一个特别奖项。据文化部副部长周巍峙讲,这个特别奖文化部只颁发过两次,一次是给昆曲《十五贯》,那是周总理的批示,说一出戏救活了一个剧种,再有就是话剧《于无声处》了。现场还发了奖金,给剧组奖了4000元,给编剧宗福先奖了1000元。大家都说,这么多钱,宗福先的儿子、孙子都花不完啦! 颁奖大会的第二天,12月18日,第十一届三中全会在京召开。

2008年上海话剧艺术中心重排《于无声处》剧照 2008年11月,《于无声处》再一次被搬上了首都的话剧舞台,内容基本保持原貌。 宗福先说:“我想让今天的人们知道或者记起,30年前我们的起点在哪儿,只有知道起点在哪,才能知道我们今天走了多远,也才能知道我们该往哪里去。 本文原载于2008年12月8日《北京日报》 本文经授权转载自公众号北京日报纪事 ,版权归原作者所有

|

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多