“中国礼仪之争”的缘起和中西学统的关系 |

您所在的位置:网站首页 › 中国传统礼仪的源头 › “中国礼仪之争”的缘起和中西学统的关系 |

“中国礼仪之争”的缘起和中西学统的关系

|

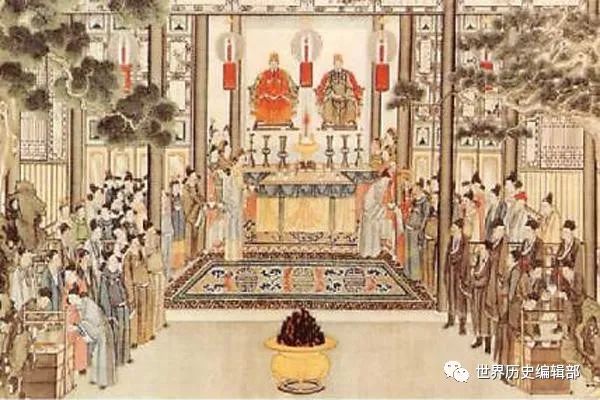

关于“中国礼仪之争”在范式转型后的新研究充分表明,我们需要将“中国礼仪之争”放在世界史的视野中重新打量,而解决“礼仪之争”难题的关键则是努力在以上研究的基础上进一步辨明论争缘起及厘清冲突背后的中西学统。本文的目的在于以世界史的视野将中国礼仪之争缘起与中西学统的关联揭示出来。 壹 “礼仪之争”的缘起与西方学统

传教士初到中国,其神学背景与传教环境上的差异导致其对中国社会种种礼仪与宗教现象的解读迥然有别。大致来讲,明末的多明我会传教士多在福建、山东等省的乡村之中传教,所接触者也多为乡间的愚夫愚妇,在“祭祖”“拜孔”等礼俗中,自然难免杂有迷信观念与行为;与此相应,多明我会和方济各会的传教士,也绝少深入研读中国典籍,对儒家思想的理解与阐释,必然与利玛窦等耶稣会士不可同日而语;更进一步,耶稣会与多明我会双方在教会的神学思想上,原本就有歧见:前者更加侧重于人的自由意志,后者则对此不以为然。方豪的思考为我们的研究指明了方向,破解“礼仪之争”难题还需要从以往传教方法与策略论的表面化解释中摆脱出来,从中西学统处予以探源分梳,方能够把迷局中种种错综复杂之处厘清辨明,给出“中国礼仪之争”应有的诠解。 而根据方豪的研究,早在利玛窦还在世时,耶稣会内部就已经产生了分歧。追溯起来,分歧在耶稣会初叩国门时就已经开始了。由于视察员范礼安的支持,耶稣会在1588年抽调行事“莽撞”并在传教策略上与利玛窦有不同意见的罗明坚回罗马,后逐渐确立了以“利玛窦规矩”为主要内容的适应性传教策略。后来,龙华民一派的有熊三拔、庞迪我等,都在不同程度上反对利玛窦的做法。在1628年1月召开的“嘉定会议”就是耶稣会内部就“中国礼仪”的分歧专门召开的一次大会。龙华民做于此期间的两篇论文《论反对使用“上帝”一名》与《论中国宗教的几个问题》,充分说明了耶稣会内部研讨论辩的焦点是教会神学和对中国社会与宗教的理解。 分歧的源头在于教会的恩典观。或许是由于自身奇迹般的皈依经历,奥古斯丁非常强调神在救恩上的拯救恩典与大能。他认为“一个人的自由意志,除了犯罪之外,一无用处”。其恩典观基于两个绝对的信念:亚当堕落之后人类绝对完全败坏以及神绝对完全的大能。在同主张人类在恩典的帮助之外可以达到无罪完美的“帕拉纠主义”异端,以及各种形形色色“半帕拉纠主义”的“神人合作说”的斗争中,奥古斯丁发展出“神恩独作说”的整体救恩论。这样,奥古斯丁关于原罪、自由意志与恩典的论说就把基督教带到了一个基本的神学岔道口,成了引发“自由意志与恩典大争议”的催化剂,使教会在此后漫长的争辩中精疲力竭,关于恩典观的论战在以后的神学发展中一直回响不绝。 开始于1545年的特兰托公会议(Council of Trent)就是该矛盾的又一次集中体现。在耶稣会的努力下,被称为天主教宗教改革瑰宝的此次公会议成为反宗教改革的有力武器。路德和加尔文等威权式宗教改革家强调唯独靠着恩典得救,而这次公会议则坚持恩典以及人与神的合作,强调罗马天主教是由神和人共同协作管理。耶稣会创始人罗耀拉的一句话足以说明这一切,“祷告的时候好像所有的事情都单单倚靠神,但行动的时候好像所有的事情都单单倚靠你自己,不管你是否会得救”。他主张人的获救或者堕落不仅取决于恩典,更加取决于人的自由意志,这直接形塑了耶稣会的道德神学。 决疑论思想在西方源远流长,后来逐渐演化成互有差异的六个学派,在16—17世纪达到鼎盛时期。所谓决疑论是指对实际生活中可能出现的道德决策,借助一种戒律的体系,事先规定出正确的行为。一般意义上的决疑论实际上既是一种伦理学说,也可以用来指教会神学家编纂的卷帙浩繁的教义问答手册。后者与为了解决现实生活中教徒无法达到教会提出的道德上的高标准,而产生的良心上的焦虑密切相连。耶稣会在决疑论神学上倾向于或然论——所谓的莫利纳主义(Luis de Molina,1535—1600年,耶稣会神学家)——这是一种或然论的决疑论,其关于恩典观的思想以赋予行动者的自由意志以更大的权力而闻名。最重要的是,在这种背景下,耶稣会内部的分歧以及耶稣会与欧、亚两大洲不同修会间错综复杂的争斗才会被看清楚。在欧洲,耶稣会最大的对手是詹森派,以詹森所作《奥古斯丁》为经典,在恩典观上自然也倾向于奥古斯丁的预定论,与加尔文主义相近。强调所有人的得救完全依赖于上帝的恩典,人自身的行为唯一能做的就是为其原罪悔过,等待拣选。由此种恩典观上的严格主义立场出发,A阿尔诺等人的《耶稣会道德神学》与《耶稣会实践道德》、帕斯卡尔的《致外省人信札》等一批詹森派神学家撰写的著作认定耶稣会的决疑论是一种“无原则的道德”,在欧洲尤其是法国影响很大。由这些批评者提出的“耶稣会道德”一度成为一个含有贬义色彩的流行词汇,被敌对者反复用来攻击耶稣会在亚洲传教中所采用的那种妥协、忍让的传教策略。 在亚洲,1583年9月10日,利玛窦与罗明坚进入中国。或然论的决疑论或者莫利纳主义成了耶稣会在中国传教的道德神学,中国教会形形色色的教义问答,应该被视为耶稣会决疑论的具体运用。我们究竟应该如何理解龙华民、庞迪我、利安当和黎玉范等人至今还饱受争议的所作所为呢?呈现在表面上的现象是欧洲人尤其是传教士们在那个时代不够宽容,但我们不能也不应该质疑传教士们的动机不够纯正。我们必须认识到这些传教士的“英雄气概和虔诚投入”,他们极为严肃认真地对待“中国礼仪之争”,深信“很多灵魂的永远福乐取决于这个问题”。因此,对传教士们疯狂而又固执的“激烈情绪和强烈行动”最为根本的解释还是背后支撑他们信仰的道德神学。 从道德神学而言,沿袭自亚里士多德—阿奎那传统的耶稣会决疑论,为传教士在中国传教时所秉持的一系列“秘密保留”原则、“目的使手段神圣”原则、“意图—行为二分”原则找到了合理的或然论解释。根据或然论的理论,当遇到模棱两可的情况时,即便通常被禁止的行为,若在特定场景下,有充分的理由可以解释,也可被认为是允许的;这种理论认为,神的恩宠与人的意志在获得救赎时应该共同起作用。 每当中国礼仪的某些方面与教义相违背时,耶稣会士们就会以适应策略来避免损失,依据或然论,通过“目的”之善来使“手段”神圣起来。据此,我们也可以找到耶稣会与其他修会之间分歧的合理解释。不同于耶稣会在决疑论上倾向于或然论,多明我会所主张的是更为严格的较大可能论,两者在中国传教时的矛盾冲突正是两修会在决疑论问题上存有的诸多争论之投射。耶稣会与多明我会在亚洲的矛盾与耶稣会与詹森派在欧洲的矛盾,其表现与背后的原因有异曲同工之处。 多明我会在欧洲是神学权威,但其传教重点长期在南洋群岛,台湾、福建只是他们的延伸部分。这样的格局对其影响是两个层面上的:一个层面是对中国绵延未绝的学统传承缺乏了解,另一个层面是对福建地区淫祠遍布的迷信活动深恶痛绝。福建士绅严谟曾在康熙末年撰写的《帝天考》中说道: “初来诸铎德与敝邦先辈,翻译经籍,非不知上帝即天主,但以古书中惯称,人见之已成套语。又,后代释、老之教,目上帝以为人类。又,其号至鄙,其位至卑,俗人习闻其名不清,故依太西之号,纽摄称为天主,非疑古称上帝非天主,而革去不用也。” 严谟在礼仪之争处于康熙和教廷已经介入的关键时刻,撰文声援利玛窦的帝天之论。其笔下“又,后代释、老之教,目上帝以为人类。又,其号至鄙,其位至卑,俗人习闻其名不清”等语大概就是指存在于平民中受道教和佛教影响,甚至还有数不清的民间宗教中存在的偶像崇拜现象。无怪乎一贯高调支持“译名之争”之“帝天说”的利安当,一遇到民间的“祭祖”“祀孔”等礼仪就变味为深恶痛绝。主要是因为其身属托钵修会,自带“人类学传统”(与耶稣会的“经典主义传统”相对应)的传教属性罢了。 另外,还有一个问题需要给出回应。耶稣会内部“自己人”之间那经久不息的矛盾又该作何解释呢?尤其是作为利玛窦亲自确定的教会接班人的龙华民,以及作为利玛窦同工的庞迪我,不是都应该成为“利玛窦规矩”的坚定支持者吗?传教士们看似吊诡的表现至少把两个问题突出了出来。第一,这说明传教士们尤其是耶稣会士间存在最根本的分歧还是教义神学之争,即便是同一个修会内部,不同传教士在决疑论道德神学上的倾向有别,他们面对不同的传教环境,在指导中国教徒时运用或然的决疑论来给出解决良心焦虑问题的条款就会大有不同,甚至可能完全相反。穆启蒙尖锐地揭示了此问题的根本: “双方所对立的其实是传教的两种方式:拥护的一方面,是把中国固有文化的价值,都尽量使他基督化,这就是所谓适应的方式,历代的教宗早已说明而谆嘱予以利用;反对的人呢,强调皈依就是与以前的生活绝缘,生活全部更新,……彻底说,也就是教会内两种自由争辩的神学观念在对立:拥护者是强调“圣宠不消减本性”的原则,反对派则是偏重圣奥斯定的理论,强调圣宠的效能。” 第二,与第一个问题相关,不同传教士所坚持的不同的“传教方法”也与他们在中国所要面对的传教环境密切相关。说到底,还是因为耶稣会的决疑论道德神学非常强调人的自由意志在恩典观中的努力。中国地广人众,国情复杂,即便是来自同一个修会的传教士,置身上层士大夫与乡间传教,其在传教策略抉择上的差异也相当大。 贰 “礼仪之争”的缘起与中国学统

以往,学界对深陷“中国礼仪之争”中的各个方面:传教士、国人、教廷与朝廷等,往往秉持一种站队的批评立场,非此即彼,非黑即白。学界存在把某一位传教士、某个修会或者是某一位中国士大夫简单粗暴地认定为礼仪之争的“肇事者”或“责任人”的研究倾向。实际上,借由上文对“礼仪之争”缘起与教会神学传统的梳理,就会发现深陷论争中的诸方面人士的抉择实际上没有对错之分,只是面对不同传教环境的对应不一样。中西两大文化遭遇的巨大张力导致“中国礼仪之争”的爆发实在是出于历史的必然。这也提醒我们,全面厘清“中国礼仪之争”的缘起还需要对中国方面进行观察,其源头则在于中国社会由“神道设教”思想发展而来的学统与教化体系。 在殷周时期,祖先崇拜和天帝崇拜确乎是存有较强宗教意味的仪式。但自周末迄,由于对道德教化的强调,其重心开始逐渐向世俗的伦理层面转移。而祭祀作为一种宗教活动,在华夏大地上所具有的重要教化功能却一直未消减。《左传·成公十三年》:“国之大事,在祀与戎,祀有执膰,戎有受脤,神之大节也。”这里的祀是指祭祖的仪式,戎是指出征前祭社的仪式,表明国家大事就是“祭祀”。《国语·楚语下》昭王问于观射父,“祀不可以已乎”?对曰“祀所以昭孝息民、抚国家、定百姓也,不可以已。……天子遍祀群神品物,诸侯祀天地、三辰及其土之山川,卿、大夫祀其礼,士、庶人不过其祖。”等级有别,“祀牲”也自不同。此祭祀之“上所以教民虔也,下所以昭事上也”。 春秋战国时期,礼崩乐坏,百家争鸣。《易经》于此潮流中返本开新,所提出的“神道设教”思想自此形塑了中华民族的人文精神。《彖传上·观》:“观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。”神道是天之神道,表现为四季循环等自然秩序,圣人制立敬天祭祖的礼仪,将天之神道彰显出来,意义在于实现人道教化。换言之,神道设教是沟通天道与人道的中介,它一方面要符合天道之固然,另一方面又要引导人道之当然。天道之固然是无形之理,神道设教是有形的显现,人道之当然,则是以神道显现天道的根本目的。正所谓“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”。而这一切的出发点,是在于“观盥而不荐,有孚颙若,下观而化也”。质言之,“神道设教”的上贯下达还是离不了祭祀礼仪。 中国社会祭祀观念上的变迁,在荀子思想中体现得最为深刻。可以说,荀子是我国“礼学”继往开来的集大成者,其《天论》与《礼论》两文揭橥了中国礼仪演变的实质。《天论》曰:“卜筮然后决大事,非以为得求也,以为文也。故君子以为文,而百姓以为神。以为文则吉,以为神则凶也。”必须指出,荀子此处的“神”,与周易“神道设教”之“神”并不一致。前者是指“神灵”或者“鬼神显灵后的表现”,偏向于鬼神信仰,后者则主要是指“天之神道”,与“人道”之变化无常相对,倾向于“天道”之循环不爽。祭祀鬼神诸事自然属于“神道设教”题中应有之义,虽然“神道设教”思想自春秋战国以降逐渐不再以鬼神信仰为核心,但借助“神教”却从来就是实现“文教”的有力保证与有机补充。“神教”的这种保证与补充的功用在其后历经数千年变迁,虽有强弱之别,但从未断绝。 “雩而雨,何也?曰:无何也,犹不雩而雨也”,荀子道出了中国鬼神崇拜的本质。荀子在探讨礼的起源和意义时,直言“祭者,志意思慕之情也,忠信爱敬之至矣,礼节文貌之盛矣”,否定了礼是“天秩”,以“礼以养情”“礼以成文”说明礼的功能,以“祭者,志意思慕之情”解释祭礼的起源和作用。荀子对礼仪的解释基本上是从伦理功能的角度着手的。《礼论》:“苟非圣人,莫之能知也。圣人明知之,士君子安行之,官人以为守,百姓以成俗。其在君子,以为人道也;其在百姓,以为鬼事也。”这便是中国社会祭祀礼仪中,人道和鬼事(或者文教和神教,或者伦理传统和宗教迷信,或者上层社会与平民,或者礼与俗)的两大脉络之“双向度”,也是理解“中国礼仪之争”缘起之中国学统的锁钥。 随着历史的演进,传统祭礼的宗教意义慢慢被伦理观念取代了。在荀子看来,就上层社会的士人而言,敬天、祭祖、祀孔等传统已经逐渐演变为相当世俗化的礼仪活动,而在民间,种种祭礼活动却仍然保有非常浓厚的宗教迷信色彩。质言之,在中国社会上弥漫着的这种“文教”与“神教”相辅相成的高度圆融的学统与教化体系,其背后对应的是在华夏民族中源远流长且影响深远的“神道设教”观。 具体而言,中国的古典教化体系,可以看成一个双层的构造:一层是“士君子之学”,由六经之文等来塑造国人的身心,也即中庸“格物致知”学统,此所谓“文教”;另一层的老百姓则由上层的士君子兴起敬天法祖等祭祀与礼乐进行教化,进而“神道设教”,此所谓“神教”。由“文教”进而“神教”,上学下达,儒家借各种神教来教化庶民。这两层间的有机联结,也即此构造最为独特的运作模式就是:“神”是包含在“文”之中的,“神教”是附属的“神教”,由“文教”统摄“神教”。这些神都承载一个共同的“文”,那就是儒家所守护的传统中国的价值体系。中国社会与宗教传统的现状也表明了此学统与教化体系有机运作后的结果不是“文”,而是“神”。《周易·观卦》“初六:童观,小人无咎,君子吝”,《论语》“民可使由之,不可使知之”,充分说明了鬼神崇拜与民间宗教存在的合理性与必要性。“双向度”不可偏废,一个“向度”也不能少。 处于不同环境和人际脉络之下的传教士们依据决疑论道德神学,面对中国礼仪得出了截然不同的结论,其抉择自然不同。上层传教与“利玛窦规矩”相适应,秉持耶稣会的经典主义传统,将士大夫群体“文教”的“祭祖祀孔”处理成世俗化的礼仪活动自有其合理之处;而平民阶层对于儒家祭礼,多以“神教”的“鬼事”代之,种种淫祀泛滥,一直以平民百姓为传教对象的传教士们就会视之为宗教迷信与偶像崇拜现象,只能是严词反对。联系明末清初的天主教史实,专门针对龙华民(耶稣会,很长时间里以乡村百姓为传教对象)、庞迪我(耶稣会,秉承传统中世纪传教模式,结交的主要对象不是朝中的高官而是亲近皇帝的太监与城郊农村地区的村民)、利安当(方济各会,坦承跟文人没有密切的联系且从未使一个文人归信)、黎玉范(多明我会,秉持一种客观谨慎的态度和田野调查研究的方法)等这些引致对中国礼仪问题进行大论争的关键传教士思想与传教历程的解读具有特别的意义。 马克斯·韦伯发现,由于儒家知识精英的倾向,中国逐渐将自然神崇拜降格为官方仪式乃至社会习俗,无形中压制了大众宗教的需求以及发展。杨庆堃反而指出这种“典型的大众宗教”所敬和信的对象就是鬼神,也就是说,鬼神实质上仍然是祭祀的对象:在荀子做出解释之后的两千年之中,祭祀对于寻常百姓而言一直属于“鬼事”,虽然一些具有理性主义倾向的儒家学者可能会视其为“人事”。祭祀的这一二元性——某些知识分子所持的怀疑态度和普通百姓的鬼魂信仰——显而易见地成为儒家学说通过超自然信念来巩固社会价值、控制大众的一种机制。杨庆堃所强调的“祭祀的二元性”无疑来自荀子的“文/神”说或者“人事/鬼事”说,也提醒我们不能也不应该忘记儒家的教育观是“有教无类”,归根结底,因为普通人能更好理解的还是弥漫在整个社会的宗教崇拜而不是抽象枯燥的形而上学。 正是因为“明有礼乐,幽有鬼神,圣王所以为教,初不昧其有也”,所以,这一教化系统不仅强调“文教”对“神教”的引领统摄作用,也同样重视“神教”对“文教”的基础推动作用。我们以往的做法与研究无疑深受理性主义的影响,自觉或者不自觉地弱化了“神教”的地位。 杨庆堃认为即使考虑到民间信仰在内,也应该承认儒家“与大多数中国人分享同样的宗教生活模式”,因为通过“从民间知识中搜集”“编辑和整理”“撰写”等方式,“儒家和普通民众之间存在着稳定的宗教思想交流”,并且“超自然思想也从普通百姓流向了儒家学者”。关于儒家“神道设教”教化系统所对应的这种“文教”与“神教”之间“双向度”的流动特性,宗教社会学的考察对此有很深刻的揭示。因此,所谓的“双向度”,不仅是指“神道设教”观所拢辖的“文教”与“神教”的“双向度”,还应该包含“文教”与“神教”之间互动“对流”转化的“双向度”。就整个儒家学统而言,“文”与“神”是一个有机互动的整体,不应有所偏颇。礼仪之争中来自西方各个方面的观点,都没有把中国社会宗教当成一个整体来看待。其根本原因就在于一旦缺乏整体性的了解与把握,往往就会把中国社会宗教看成只是单向度的一种“智能”或者是一种“迷信”,这恰与“神道设教”观拢辖之下双向的“文教”与“神教”的二元对流形成鲜明对照。此所谓“中国礼仪之争”缘起的中国学统之所在。 结语

广义而言,“礼仪之争”几乎贯穿了明清以来的整部中西交流史,清朝定鼎中原之后发生的清朝与安南的“礼仪之争”(1667—1761年)、18世纪末英国马嘎尔尼使团来华的“礼仪之争”(1792—1794年)、鸦片战争以后的“圣号之争”(1877—1888年)都在此列。由此考虑,“中国礼仪之争”在中西文化交流的历史长河中可称得上是一件大事,其重要性毋庸置疑。本文尝试检讨“中国礼仪之争”的缘起,并努力将其置于世界史视野下分疏论争背后的中西学统。质言之,如果说恩典观与教会道德神学是影响各修会传教士在论争中做出抉择的西方学统,那么神道设教思想下文教与神教双向度有机互动的中国社会伦理与宗教体系则是国人应对“礼仪之争”的中国学统。这是解决纷争的关键所在。正因如此,“中国礼仪之争”不应该是一个只关乎西方或者东方的问题,全球化的今天,它已经成为中外交流史研究中具有代表性的重要课题。 从世界史的大视野来研究“中国礼仪之争”,可以让我们更好地理解中西两种异质文化,反对“文明冲突论”,再以此为基点来面对中外关系,彻底摆脱以往中外交流史研究挥之不去的“西方中心论”怪圈。如果“中国礼仪之争”研究能够做出新拓展,那么学界现在很有机会经由“礼仪之争”的传统研究发展到一种崭新的、可以远离“西方中心主义”陷阱的“中西礼学”。 我们有必要对美国学者亨廷顿的“文明冲突论”做出回应。其核心观念就是当今世界冲突的基本根源不再是意识形态,而在于文化方面的差异,主宰全球的将是“文明的冲突”。“文明冲突论”引发的巨大争议,其实质就是文化的特殊性与文化的普适性之争。在世界史的视野中研究明清时期“中国礼仪之争”对回应“文明冲突论”的意义何在?中西文明这两种不同的异质文化在本根之处能否会通?如果说华夏文明的一大特点是其具有很强的包容性而能屹立数千年久盛不衰,那么,这种包容性相对华夏文明来讲是必然的吗?经由本文对“礼仪之争”难题与中西学统的观察而显豁出来的中国社会宗教的“双向度”特性,正是华夏文明能够不断兼收并蓄其他外来文明的机制性保障。天下同归而殊途,一致而百虑,佛教中国化的历史经验告诉我们,中国文化的辩证圆融本身就蕴涵着“本是殊途,何以同归”与“虽是殊途,难免同归”这两层看似矛盾实则必然的途径。三百年前的那场“中国礼仪之争”带给我们的启发与反思,正有益于当下强调对话与沟通、包容与和谐的中西文化交流的精神。 本文作者纪建勋,上海师范大学人文学院副教授。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |