刘江凯:独语的,世界的 |

您所在的位置:网站首页 › 《野草》文学评论 › 刘江凯:独语的,世界的 |

刘江凯:独语的,世界的

|

鲁迅可以说是中国现当代文学中最有世界影响力的作家。根据笔者的调查,其作品海外传播的时间、范围、规模、影响都是目前其他中国现当代作家很难超越的。以美国俄亥俄州立大学“中国现代文学与文化”资源中心为例,在约四百多人的中国现当代作家群中(包括港台、海外华人作家),唯有鲁迅是以专辑的形式呈现。可以看出,鲁迅确实已经不仅仅是“民族的”,更是“世界的”。因此,我们想通过鲁迅的海外传播,尤其从接受的效果——世界性的影响来反观他对二十世纪中国文学,特别是当代文学的启发。然而,一则“海外鲁迅”的范围何其广泛,二来鲁迅的作品又何其丰富,为便于论述,本文仅以鲁迅《野草》的英语接受为例,围绕着其“独语”的内涵与启示展开讨论。 一、《野草》的英语接受及其“独语”内涵

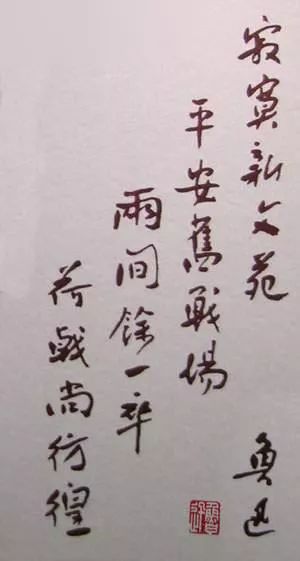

如果不考虑单独或其他鲁迅作品翻译里涉及的篇目,《野草》的英译按照出版年大致如下:据1931年鲁迅《〈野草〉英文译本序》的注释[1],我们可以知道,当时《野草》的译者冯余声已把译稿交给商务印书馆,后毁于“一二八”战火,最终未出版。这应该是目前有明确文献记载最早的《野草》英译了。解放后代表性的翻译应该是杨宪益、戴乃迭合译的《野草》。目前查阅到最早版本是北京外文出版社1974年版。后在此版的基础上又多次再版,如仅外文出版社就有1976(第二版)、1980、2000、2002、2004、2010(插图)等,此外还有香港中文大学2003中(繁)英文对照版等。从笔者掌握的鲁迅作品英译出版来看,存在一个有趣现象:鲁迅的小说、杂文、信件、诗歌等都有真正的海外版,即译者和出版社两者其一或者两个是外国的,而散文诗《野草》却不是这样。小说是翻译最早、重译最高的文类,比如《阿Q及其他鲁迅小说》(1941)[2],译者虽然是华人学者王际真(红楼梦最早英译者),却由哥伦比亚大学出版,其他如《阿金》(2000)、《呐喊》(法语,2010)、《狂人日记》(1990)、《两地书》(1990)等[3]。为何偏偏《野草》不是这样?我猜想这可能由以下几个原因导致:一是《野草》独特的“反懂”性给非汉文化母语者造成了一定的翻译困难;二是海外出版如果没有特别的资助是要考虑市场效应的,它不可能像我们的外文出版社那样不考虑经济效应地一版再版。第三也可能是最根本的原因,即杨宪益、戴乃蝶提供的译本确实很好,能满足海外阅读的需求,没有必要再翻译。普通的英语读者难有巨大的市场需求,学术研究者往往会回到中文读本。除了正式纸质出版物外,也有一些网上出版的翻译爱好者的译文,这里不再介绍。 然而,英语世界对鲁迅《野草》的研究却早于以上英译年代。美国著名华人学者夏济安早在1968年《鲁迅作品的黑暗面》里讲[4]: “鲁迅留下一本富有独特情趣的书——《野草》”,并认为了除了《我的失恋》外“其余的诗都是真正诗的雏形。充满着强烈感情的形象以奇形怪状的线条在黑暗的闪光中或静止或流动”,“如果用正规的表现方法来处理这种可以称为现代经验的恐怖和渴望,鲁迅本来可以把中国诗带进一个新领域”,“在这种极深的内省中,鲁迅忘了对读者说教,但他的创作过程却显然丰富着、改造着他们的语言”,“他是用白话做了古典作家从未做过的事,从这个意义上说,鲁迅是真正的现代作家”。根据笔者查阅到的资料,其他专门研究《野草》的英语成果主要还有:《〈野草〉,鲁迅散文诗的对称与平行》(1976),《〈野草〉中焦虑的象征》(1986),《散文诗与美学洞察:鲁迅的〈野草〉》(1998,博士论文),《作为审美认知的散文诗》(2000),《白话里的乐章:鲁迅的〈野草〉与〈好的故事〉》(2009)[5]。还有许多英语研究著述当然也会涉及到《野草》,其中也不乏精彩之处,这里不再赘述。

诚如夏济安所指出的:鲁迅的《野草》是一本富有奇特情趣的书,放在鲁迅所有的作品里看,也显得很特别。鲁迅对《野草》应该也颇为在意的,这从他在文字中多次谈及《野草》可以看出来。关于《野草》的创作,鲁迅在《〈野草〉英文译本序》里有过说明:“这二十多篇小品,如每篇末尾所注,是一九二四至二六年在北京所作,陆续发表于期刊《语丝》上的。大抵仅仅是随时的小感想。因为那时难于直说,所以有时措辞就很含糊了”,在列举了一些例子之后他指出:“这也可以说,大半是废弛的地狱边沿的惨白色小花,当然不会美丽。但这地狱也必须失掉”。虽然是些“小感想”,却“难以直说”,如果我们把鲁迅的经历、《野草》的创作背景与这些含糊的措辞联系起来,不难想象《野草》作为鲁迅个人内心与外在世界的独特记录,其文学精神的高度和生命体验的广度,都是以文学形式上的创新,高超的语言艺术超越了简单的个人生命体验,穿越了狭隘的民族局限,实现了某种世界文学共通的表达,从而有效地扩展了他的世界接受。其他相关文字还如在1934年10月9日致萧军信中,鲁迅谈到《野草》时说:“我的那本《野草》,技术不算坏,但心情太颓唐了,因为那是我碰了许多钉子之后写出来的”(《鲁迅全集》第12卷《书信》,第532页)。在《华盖集续编·海上通信》中说:“至于《野草》,此后做不做很难说,大约是不见得再做了,省得人来谬托知己,舐皮论骨,什么是‘入于心’的” (《鲁迅全集》第3卷,第398页)。这些文字一再证明鲁迅注入到《野草》里的复杂心境与深刻的生命体验。有感想却难以直说,自然就会变成某种文学的“独语”。那么,何谓“独语”,其核心内涵究竟指什么? 夏济安虽然指出了《野草》对于中国诗及古典文学的突破,却没有概括出具体的结论。但他还是极其敏地指出“在这种极深的内省中,鲁迅忘了对读者说教,但他的创作过程却显然丰富着、改造着他们的语言”。这种“极深的内省”其实就是独语,而独语的特点本来也是拒绝“说教”的。对于这一点,钱理群的总结简明而准确:“《朝花夕拾》与《野草》一方面在鲁迅的著作中,是最‘个人化’的”;“另一方面,又为现代散文的创作提供了两种体式,或者说开创了现代散文的两个创作潮流与传统,即‘闲话风’的散文与‘独语体’的散文”[6]。 钱理群对“独语”的理解是这样的:“自言自语”(“独语”)是不需要听者(读者)的,甚至是以作者与读者之间的紧张与排拒为其存在的前提:唯有排除了他人的干扰,才能径直逼视自己灵魂的最深处,捕捉自我微妙的难以言传的感觉(包括直觉)、情绪、心理、意识(包括潜意识),进行更高、更深层次的哲理思考。可以说《野草》是心灵的炼狱中熔铸的鲁迅诗,是从“孤独的个体”的存在体验中升华出来的鲁迅哲学。在笔者阅读过的关于《野草》“独语”特性的概括,这一段文字是十分精练到位的,它既抓住了“独语”的核心本质,也高度浓缩了《野草》“独语”性的来源。总结一下钱理群的观点,我们可以将“独语”最突出的特点概括为排他性、内省性、升华性。思考一下这三者的内在逻辑关系就会发现:“独语”是强调在个人化的内省中达到一种升华的目的——而这和文学创作的过程及效果实现了深刻的本质统一。

在前人的研究基础上,我想谈谈自己对“独语”内涵及与文学关系的理解。我们知道鲁迅是弃医从文的,而专注于肉身的医学与专注于精神的文学似乎总是存在着天然的隐秘关系,著名的如桑塔格《疾病的隐喻》等。医学词汇的“独语”自然也成为文学十分钟爱的词汇。医学上的“独语”是指神志清醒而喃喃自语,见人语止,属于精神障碍的一种表现,英语是soliloquy或 solilloquy,也有译为speak to oneself。事实上,英语soliloquy除了医学涵义外,也有其文学内涵:指戏剧或文学中人物不考虑观众或读者及其他角色的因素,只表现自己的想法和情感,通常发生于他们单独存在或自认为单独存在时[7]。 “独语”和“独白”(monologue)或旁白(aside)十分相似却并不是一回事,许多国人甚至一些教科书总是把它和“独白”混为一谈。独白虽然也是独自一人通过语言向受众展示情感、思想和动机,但它却有着面向观众读者明确的指向性或者潜在交流性。从“独”的角度看,独语要比独白更决绝、强烈、义无反顾,往往会成为孤傲的精神寂寞者的潜意识归宿;同时,正是这种极致的内省方式,使它以貌似隔绝、封闭、拒绝的姿态打开了通向整个世界的通道,反而奇特地呈现出某种普遍、丰富的意义来。结合钱理群“独语体”的说法及对“独语”内涵的界定,我们认为 “独语”有潜在的理论提升空间。它除了是一种文体或话语方式外,也是一种珍贵的文学精神,深刻地反映了文学创作的本质,这就不难理解为什么在文学及学术中会存在那么多的“独语”现象。 然而,笔者以为鲁迅作品中的文学“独语”有其特别的高度和内涵:比如复杂的人生经历,深刻的生命体验,敏锐的情感心理,深刻的思想见识,独立的批判精神,高超的艺术能力等。即鲁迅的文学“独语”首先会有一种基于“肉身”的磨砺,然后还能穿越常人难以承受的孤独、绝望等“心理”体验,最后以高超的艺术形式升华为“精神”哲学。“排他、内省、升华”三个环节缺一不可,是鲁迅式文学“独语”的一个完整的过程。“排他”是要有巨大牺牲的,“内省”是牺牲后的主动承担与独立思考,最后还得有艺术能力把内省“升华”为具有普世意义价值。以这样的高度,结合鲁迅实际取得的世界性影响来反观整个二十世纪中国文学,试问有几人可以和他看齐?又有多少人能真正理解并通过写作实现这种高度? 所以,有个例子很有意思。《野草》发表后当时就引起了争议,一位叫高明的文学青年,在日本读了鲁迅的《野草》,感到“极不满意”,便写信给鲁迅提出批评。鲁迅复信说“你说不懂那书好处何在;但是我想你若是回到国内,过了几年之后,你一定也会写出那样的东西来的。”复信原函已佚,以上大意见诸高明的文章《尼采及其他》,载叶灵凤编辑的《文艺画报》1卷3期,1935年2月15日出版。《鲁迅日记》中,有关高明的记载有六处,其中,1928年2月15日、1929年4月24日、7月30日有复高明信的记载[8]。鲁迅的回复在我看来,正是建立在深刻的生命体验与复杂的艺术表达基础上,所以对于涉世未深的文学青年来说,确实得“过了几年之后”再说了。 二、从“独语”走向“世界”的遗产与启示 鲁迅开创并遗留了大量文学遗产,其中一些虽然看似琐屑,却有着十分惊人的理论拓展空间。比如从他作品中演绎出的那句名言:“越是民族的,越是世界的”。“独语”也可视为鲁迅在不经意间留给我们的伟大文学遗产,其中同样揭示了文学的某些共性,蕴含着丰富的理论启示。

《野草》虽然集中体现了鲁迅的“独语”精神,但并非鲁迅最早的“独语”作品。一九一九年八九月鲁迅在《国民公报》副刊“新文艺”栏写《自言自语》,可视为他对散文诗创作的最早尝试。《自言自语》包括序在内共七篇,它们是:《序》、《火的冰》、《古城》、《螃蟹》、《波儿》、《我的父亲》、《我的兄弟》。“这一组优美的散文小诗,写于中国现代散文诗刚刚诞生不久的时候。篇中贮满战斗的哲理和思绪,具有独特的神韵和风采。有些篇又明显是后来《野草》、《朝花夕拾》创作的雏形”[9] 。然而,根据前文对“独语”的讨论,不仅仅是《野草》或散文,鲁迅的其他小说、杂文甚至整个文学创作中都渗透着这种精神气质,如小说以《孤独者》表现最为突出。我的疑惑在于:为何鲁迅以极端决绝、内省的“独语”方式却赢得了世界性的声誉与影响?极致的拒绝反而获得了最开放的影响,这不正是鲁迅以后、尤其是当代文学应该认真反思的关键问题吗?套用《野草》题辞的话语:“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”。在沉默与开口、索取和付出、名利与牺牲、现实和未来、爱与恨、个人与国家等一系列悖反的关系中,“独语”带给我们的启发可能不止于文学,还有生活和哲学;它也不止于形而上的思考,也有形而下的实践。在这个急燥的年代,能耐得住寂寞并有承担的勇气、智慧、胆识可能才是我们面临的真正问题。 “独语”作为一个常用的文学概念,尚未看到详细考察其中外源流演变的文章,虽然这是一个值得梳理的课题,却是另一篇文章的任务。但文学“独语”现象却是真实存在的。不仅仅在鲁迅的作品中有着丰富的表现,在整个中国现当代文学、古典文学和世界文学中都有踪迹。远的不说,仅离鲁迅较近的中国现代文学作品就有何其芳的名篇《独语》、郁达夫《炉边独语》等;当代作品则有王安忆《独语》(长沙文艺1998)、张炜《夜思与独语》(人民文学出版社2010)、陈染《独语人》(北京燕山出版社1993)、素素《独语东北》(百花文艺出版社2000)等;学者文集如刘再复《独语天涯:1001夜不连贯的思考》(上海文艺出版2001)、赵园《独语》(辽宁教育出版1996)、袁良俊《独行斋独语》(中国国际广播出版社1998)等,而从“独语”角度展开古今中外文学作品的解读文章,更是多得不可胜数。我们应该如何理解从文学界到学术界甚至网络上大量流行的“独语”现象?这些文学独语是否也可以视为对鲁迅文学遗产的某中继承与发展?笔者认为这可能正是因为“独语”无意间命中了文学与个人的深层隐秘关系。因此,那些浸透着深刻个人生存体验,沉潜到生命与时代的底层,经历过灵魂的焦虑与不安,饱尝过孤独、虚无、死亡、绝望等复杂情感经历,保留着坚韧、内省、沉静、抵抗等精神品质的文学创作,往往都会具有“独语”特性。

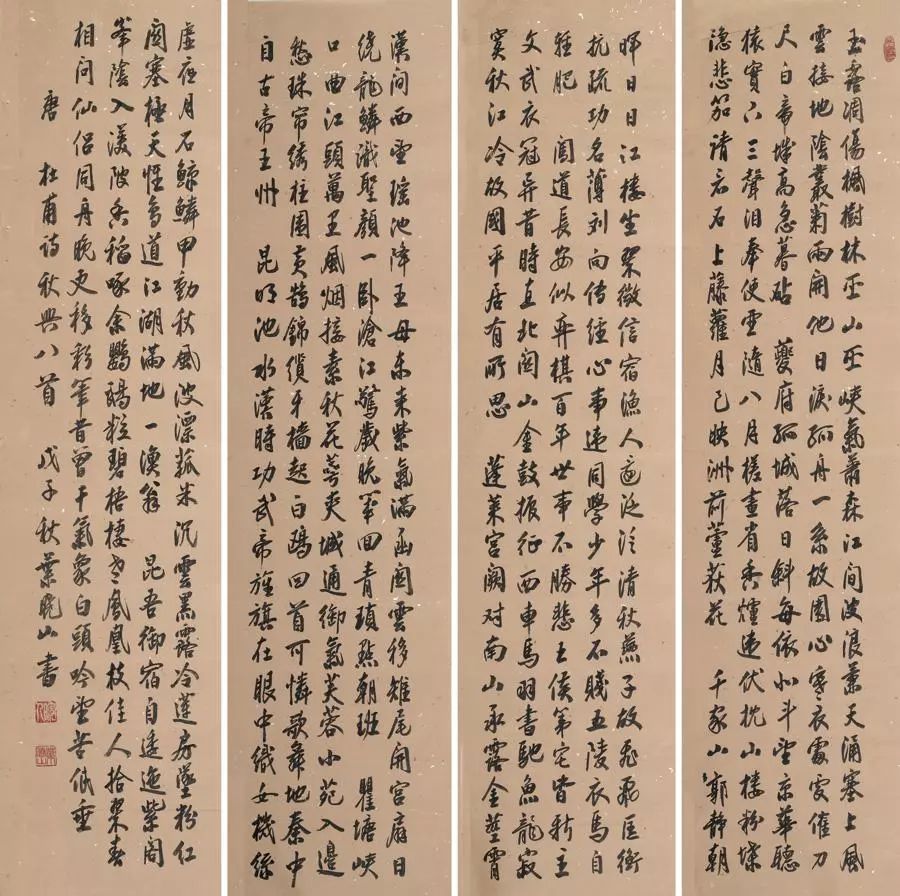

如果说对鲁迅、巴金、何其芳、史铁生、张炜、李锐等现当代作家从“独语”角度展开研究比较容易理解的话,有学者从“独语与冥想”的角度对杜甫著名的《秋兴八首》展开现代意义的探讨,则显得令人耳目一新。同时也启示我们“独语”作为一种文学特质,它确实潜藏着巨大的理论阐释空间,值得我们做出更多的探讨[10]。我对这篇文章感兴趣的地方在于:作者应用“独语”这样一个现代学术概念的视角,很自然地融合了西方诗学及中国古典诗学理论,对杜甫《秋兴八首》的“独语”性进行了有理、有力的论证。不仅进入角度新颖,其中“走出”的思路也颇值得我们体味:首先,“独语”真的可能是文学最为本质的属性之一,它的渗透力如此惊人,可以说古今中外都有体现。从前述对“独语”的各种表述中不难看出,它和文学之间存在天然的紧密关系,富有理论潜质。其次,“独语”虽然如此广泛地存在文学事实中,却较少看到人们对这一概念较为系统地阐释,往往是心领神会却又各自为阵的言说,笔者以为这一概念应该得到认真的对待与清理。再次,这篇文章体现了打通古今与中外文学共性的某种努力,对我们今天思考古今、中外文学的传承、交流、影响会有启迪。最后,该文对杜甫的分析让我强烈地感受到和鲁迅的某些相似性。比如杜甫在夔州创作的《秋兴八首》时已五十五岁,死前的四年,既已阅尽世间一切盛衰之变,也已历尽人生一切艰苦之情,而且其所经历的种种世变与人情,又都已在内心中经过了长时期的涵容酝酿。两年的大寂寞中,乡关何处?澄清何日?一种混合着喜悦与忧伤、回忆与期盼的情感,日复一日地百转千回于心头,杜甫于是写出了平生最辉煌的诗篇。结合饶宗颐的学说:“大凡诗思之源泉有二,非生于至动,即生于至静。至动者,流离转徙之际,如秦州之作,此得于外界动荡之助力者也;至静者,独居深念之中,如夔州之作,此得于内在自我之体会者也”[11]。如果我们把鲁迅创作《野草》期间的个人生活、情感经历、时代变化等综合起来,二者在精神、情感、心理、生命体验等诸多方面应该都有一些相似点,天才的艺术家自然都会以极致的文学形式表达这种不能交流、只能“独语”的苦闷象征了。然而,正是这种极致的个人化的“独语”,反而冲破了“自然个体”的局限,升华为具有普遍意义的“艺术个体”,因此,这时的“独语”反而成了“众语”,有了可以被广泛接受的艺术魅力。这正是包括鲁迅在内的许多文学名家拥有世界影响力的重要原因之一,也是我们应该从“独语”的鲁迅身上最应该反思、学习、继承、发扬的中国文学精神。 结语 以上,我们以《野草》的英语接受为例探讨了其“独语”的内涵与启示。事实上,除英语国家外,《野草》在日本、韩国、法国、德国、前苏联等也有相关论述。鲁迅的外译作品实在太丰富了,很遗憾我们暂时没有能力全面的占有和利用其他语种的材料。仅以英语为例,笔者掌握的海外鲁迅资料就包括十二大类,分别是:参考资料,合集,传记,综合,小说,诗歌,散文,批评,翻译,学术,信件,视觉艺术。每一类里都有大量相关英文成果,加在一起至少有好几百项。可以说,海外鲁迅研究也形成了和国内非常相似的体系。如果对海外主要语种的鲁迅翻译、研究资料进行大综合,恐怕绝非个人或学术机构短期能完成的任务,这也是推进鲁迅研究非常值得努力的方向。我们以《野草》英语接受为例,主要是想通过鲁迅这种特别的文学“独语”精神,反思其中之于二十世纪中国文学及其未来的意义。

回到本文讨论的中心:鲁迅为什么可以从文学独语走向世界影响?一个独语者为何有了穿越历史、现实与国族的力量?为什么“独语”和“世界”这两个看似矛盾的词语却如此成功地实现了统一?除了前文所做的分析外,何其芳的《独语》曾讲:“昏黄的灯光下,放在你面前的是一册杰出的书,你将听见里面各个人物的独语。温柔的独语,悲哀的独语,或者狂暴的独语”。“每一个灵魂是一个世界,没有窗户。而可爱的灵魂都是倔强的独语者”。正如何其芳在文末所写:“在窗格的左角,我发现一个我的独语的窃听者了”。大概只有经历过文学真正孤独的作家,才有可能穿破黑暗的、没有窗户的世界,并最终发现自己的聆听者吧。“越是民族的,越是世界的”,顺着这句话合理的逻辑方向,就会引出一个问题:为什么同样是个人化的写作,有些作家会实现世界性的影响,有些却不能?笔者曾在一篇文章里评论莫言“以个人的才华、地方的生活、民族的情怀,有效地进入了世界的视野”[12]。显然,个人化的写作和世界性的影响之间存在着一道严密的“艺术滤网”:渗透过去的作家不一定都是优秀的,但优秀的作家肯定能渗透过去。鲁迅及其《野草》的英语接受带给我们启示正是这样:优秀的文学是“独语”的,也是“民族”的,更是“世界”的。

向上滑动查看注释 注释: 【1】《鲁迅全集》第4卷,《二心集》,第356页,人民文学出版社1981。本文引用材料皆采用此版本。 【2】Ah Q and Others: Selected Stories of Lusin. Tr. Chi-chen Wang. NY: Columbia University Press, 1941. 【3】 Ah Jin" [A Jin]. Tr. David Pollard. In Pollard, ed., The Chinese Essay. NY: Columbia UP, 2000, 116-21;Cris. Tr. Sebastian Veg. Paris: Editions Rue d'Ulm, 2010. " Diary of a Madman and Other Stories. Hawaii: University of Hawaii Press, 1990;Letters Between Two: Correspondence Between Lu Xun and Xu Guangping. Tr. Bonnie McDougall. Beijing: Foreign Languages Press, 2000. 【4】也有根据1964年2月美国《亞洲學會季刊》第23卷译出的繁体字版本。这里采用乐黛云的译本,《鲁迅作品的黑暗面》,《国外鲁迅研究论集》(1960-1980)北京大学出版社1981年,第370-372。原文出处为:Hsia, T.A. "Aspects of the Power of Darkness in Lu Hsun." The Gate of Darkness: Studies on the Leftist Literary Movement. Seattle: UWP, 1968. pp. 146-62. 【5】 Alber, Charles. "Wild Grass, Symmetry and Parallelism in Lu Hsun's Prose Poems." In William Nienhauser, ed. Critical Essays on Chinese Literature. HK: CUHKP, 1976. pp. 1-20. Ng, Mau-sang. "Symbols of Anxiety in Wild Grass." Renditions 26 (1986): 155-64. Kaldis, Nicholas. The Prose Poem and Aesthetic Insight: Lu Xun's Yecao. Ph. diss. Columbus: The Ohio State University, 1998;"The Prose Poem as Aesthetic Cognition: Lu Xun's Yecao." Journal of Modern Literature in Chinese 3, 2 (Jan. 2000): 43-82. Admussen, Nick. "A Music for Baihua: Lu Xun's Wild Grass and 'A Good Story.'" CLEAR 31 (Dec. 2009). 【6】钱理群等,《中国现代文学三十年》,北京大学出版社1998年,第52页。下同。另,最早概括为“独语”的应该是何其芳的名作《独语》。 【7】参考英文版维基百科http://en.wikipedia.org/wiki/Soliloquy#cite_note-0#cite_note-0 。 【8】张杰,《国外鲁迅研究情况补略》,《鲁迅研究月刊》1988/10。 【9】孙玉石,《〈野草〉研究》,北京大学2007,第234页。 【10】江弱水,《独语与冥想:〈秋兴.八首〉的现代观》,《文学遗产》2007/03,下文引用内容钧出自此文。 【11】原注为饶宗颐,《澄心论萃》,上海文艺出版社l996年版,第63一64页。 【12】刘江凯,《本土性、民族性的世界写作——莫言的海外传播与接受》,《当代作家评论》2011/04期。 原文发于《文艺争鸣》2012年第6期。 全文完 “当代文学海外传播”专栏导语 当代文学的海外传播研究,近些年涌现出大量文章、编著以及课题,这一现象显然与莫言获奖所激发的“国际化热”有关,从体制到中国作家和研究者们关于“走出去”的问题,似乎有了更多的信心和期待。作为一种研究,关于“海外传播”问题的了解,并不能立刻改变中国文学在世界上、在海外的传播与接收状况;同时也不能改变它在当代文学传统研究格局中的边缘性角色。但反过来,这也同样不能改变人们对此的研究热情,以及对其不断提升研究水准与质量的期许。 很显然,“海外版的中国当代文学”既是“世界文学”之可能的构成部分,同时也仍然是中国当代文学的一部分,当代文学界应该“认领”它,并在批评与文学史研究上有所体现。当代文学研究不应仅仅局限于汉语材料和国内视野,而应是一个国际化和世界性的文学话题。这是我们对于这一研究的一个基本的理解,即,它必须是同时面向自身和世界的一种研究。 另一方面,在我们的理解中还有一点是非常重要的,即研究“接受”比研究“传播”更具有客观的价值。当初西方文化在世界范围内的传播,除了以经济和军事方面的优势来进行殖民,更重要和隐蔽的是依靠他们的传教士来进行文化的浸染与改造,来推行他们的价值观。但在这个过程中,文学似乎起了最不易觉察的、最润物无声但又最能改易人心的作用,不过,在我们的知识范围中,这些作品并非是人家硬性塞给我们,必须要“传播”给我们的,而是我们自觉自愿地接受的,这是一个奇怪的东西。世界上的事情大凡如此:你想要的,不一定是容易得到的,别人硬要给你的,又往往是你所不情愿的。所以,在举国上下都在谈论“走出去”的时候,如何走出去,却是更为关键的。 基于以上认识,我们意图设立这个“当代文学海外传播研究”的专栏,以将类似话题推向深入。我们的希望是,努力避开热门效应,实现由“面”向“点”的具体而深入的研究转换,强调从个案做起,注重一手材料,强调对作家、翻译家和海外学者的直接调查访问,以发掘最新鲜的资料。 感谢博士后合作导师,北京师范大学黄会林资深教授对我本人的学术和工作支持;感谢博士导师北京师范大学张清华教授、德国波恩大学顾彬教授这些年给予我们的专业指导;还要感谢莫言、余华、苏童、格非、毕飞宇、迟子建、阎连科等众多作家给予我们的支持,以及王德威、洪安瑞、杜博妮、张健、程光炜、陈晓明等中外学者对我们的各种帮助。更要感谢从2010年起众多核心期刊给予我本人及课题组成员曹霞、薛红云、冯强、赵坤、吴锦华、褚云侠、闫海田、【韩国】李嘉英等人的支持,希望这些文章能打开一扇了解和观察中国当代文学的海外“风景”,也期待同行专家批评指导,展开更多的学术交流与合作。当然,我们仍然会按照既有的研究计划,不断推出相关的文章以求教于大家。 (文/刘江凯) 往 期 精 彩 ⬆上划浏览更多 作者简介:

刘江凯:北京师范大学文学博士,戏剧与影视学博士后,德国波恩大学联合培养博士,浙江省“之江青年”学者,中国作协现代文学馆客座研究员,现为北京师范大学副教授。曾获浙江省社科联第八届青年学术二等奖、北京市高等教育教学成果二等奖等。主要研究中国当代文学及其海外传播,当代中国电影与文化国际传播等。出版专著《认同与“延异”:中国当代文学的海外接受》,在版著作《转型与深化:1990年代文学研究》(浙江工商大学,2019即出),《中国当代小说海外传播的地理特征与接受效果研究》(江苏教育出版社,2019即出)。在《文学评论》《文艺研究》《文艺争鸣》《当代作家评论》《南方文坛》《当代电影》等刊物发表论文四十余篇,多篇被《人大复印资料》《社会科学文摘》转载。2011年以来先后主持完成各级课题8项,其中浙江省、教育部、博士后(特别、面上一等)、国家级以上课题5项。 通信地址:北京市海淀区新街口外大街19号,北京师范大学中国文化国际传播研究院 邮编:100875 E-mail: [email protected]

本文章由京师文会出品,转载需同意 WEN

HUI jingshiwenhui ➰ 顾问 主编 图文编辑 黄淑芬 杨惠茹 林丹丹 冯浩然

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多