【学术撷英】张旭春|“Sharawadgi”词源与浪漫主义东方起源探微 |

您所在的位置:网站首页 › origin的词源 › 【学术撷英】张旭春|“Sharawadgi”词源与浪漫主义东方起源探微 |

【学术撷英】张旭春|“Sharawadgi”词源与浪漫主义东方起源探微

|

【坦普尔爵士(Sir William Temple,1628-1699)】 继坦普尔之后,艾迪生(Joseph Addison)也间接提到“Sharawadgi”这个词。1712年6月25日,艾迪生在《旁观者》(The Spectator)上发表了一篇谈论园林的文章,其中有一段是这样的:“介绍中国(园林)的作者告诉我们,那个国家的居民嘲笑我们欧洲人以规范和直线来排列园林植物的方式,因为他们认为任何人都能够以等距方式排列林木,并把林木修剪得整齐划一。中国人所展示的那种园艺天才的本质就是隐藏造园的人工技艺(the Art)。他们的语言中似乎有一个专门的词(a Word),用以表达那种独特的园林美感——那是一种你一眼看去,立刻令人心旷神怡,但你又说不出此种愉悦感道理何在。”[2] 18世纪英国新古典主义批评家兼诗人蒲伯(Alexander Pope)在1713年9月29日给《卫报》的一封题为《谈花园》的信中明确提到了坦普尔[3]。1725年8月12日写给罗伯特·底格比(Robert Digby)的信里,蒲伯直接提到“Sharawadgi”这个词:“对于巴比伦空中花园、居鲁士的天堂以及中国的Sharawaggi,我所知甚少或一无所知。”[4]话虽如此,他却明确表示鄙视那种讲究规范对称的古典主义园林,而且身体力行地倡导师法自然的造园艺术,比如他自己的特威克南别墅,就呈现出典型的“Sharawadgi”(或Sharawaggi)风格——不规范、非对称的园艺之美[5]。蒲伯在诗歌创作方面竭力倡导规整的英雄双韵体,但在造园艺术上却追求错落起伏的品达风格,这个矛盾可能涉及重新评价新古典主义与浪漫主义的关系问题,值得学界深究。

【圆明园:18世纪晚期的sharawaggi】 历史学家、作家、辉格党政治家、哥特艺术的狂热爱好者、第四代牛津伯爵沃尔普尔(Horace Walpole)也至少两次直接提到“Sharawadgi”这个词。在1750年写给其朋友的一封信中,他说:“对于Sharawadgi,或一种体现在屋舍建筑和花园设计中的中国式的非对称美感,我由衷地喜爱。”但是到了18世纪80年代,出于辉格党和托利党的党派政治之争,沃尔普尔又对“Sharawadgi”提出了批评,说“具有奇幻色彩的Sharawadgis”与(古典主义)“规整的形式”一样,都是不自然的[6]。 继坦普尔和艾迪生之后,蒲伯、沃尔普尔,尤其是钱伯斯(William Chambers)等人也大力推崇中国的造园艺术,以至于在18世纪启蒙时代的英国兴起了一股模仿中国花园的造园热潮——这种园林艺术中的中国风与中国哲学、文学以及伦理政治学一起构成了启蒙时代的所谓“中国风”(Chinoiserie)[7]。而且,英国的这种模仿中国园林的造园艺术也传到了法国,并在一定程度上影响到了法国的园林设计——法国人把此种中国风味的园林建筑称之为“英中花园”(Le jardin Anglo-Chinois)。[8] 二 那么,坦普尔率先提到的这个怪诞的英文词“Sharawadgi”,到底是什么意思呢?《牛津英语词典》并没有对该词的内涵进行权威性的解释,而仅只引录了前人使用该词的八个来源,包括坦普尔、艾迪生、蒲伯和沃尔普尔等[9]。 为了弄清楚这个词的来源,洛夫乔伊求教于中国学者张沅长(Y. Z. Chang)[10]。后者将这个词有可能对应的中文发音进行了研究,并将其研究成果《Sharawadgi疏解》(A Note on Sharawadgi)一文发表在《现代语言诠释》(Modern Language Notes)杂志1930年第4期上。该文是笔者目前所掌握的材料中关于“Sharawadgi”最早的词源学考证研究。张沅长主张将“Sharawadgi”分成四个音节“Sha-ra-wa-dgi”,最后两个音节所对应的汉语应该是“瑰琦”或“瑰奇”,读作“kwai-chi”。但是“瑰琦”或“瑰奇”在中文中却经常被错念成“wai-dgi”,即“伟奇”。但不管是“瑰琦”、“瑰奇”还是“伟奇”,其意思都是“印象深刻的和令人惊讶的”(impressive and surprising)。至于“sha-ra”,张沅长认为最佳的解释应该是“洒落”,念作“sa-lo”或“sa-ro”,是“秩序和规范的反义词,表示的是‘不经意的、或错落有致的优雅’(careless grace, or unorderly grace)”;同时“sha-ra”对应的也可能是“杂乱”,念作“tsa-luan”。但是张沅长更倾向于“洒落”和“瑰奇”的组合,因为这两个词语组合在中国文学传统中有悠久的渊源:“根据《辞源》,‘洒落’最先被江淹(公元921年)使用;‘瑰奇’最早见于宋玉(公元前233年);左思(公元400)也使用过‘瑰奇’。此后这两个词语组合就频繁出现。”[11]根据以上考证,张沅长得出结论说,“Sharawadgi”所对应的中文读音应该是“sa-ro-wai-dgi”,因此,“‘洒落瑰奇’似乎是最佳选项”[12]。 继张沅长之后,钱钟书也认为“Sharawadgi”源自汉语。在写于1935—1937年间的牛津硕士论文《十七和十八世纪英语文献里的中国》(China in the English Literature of the Seventeenth and the Eighteenth Centuries)一文中的第一部分“十七世纪英国文献里的中国”中,钱钟书花了不算少的篇幅讨论坦普尔与中国文化的关系,这当然绕不开对“Sharawadgi”的词源讨论。钱钟书认为,“shara”所对应的应该是“san lan(散乱)”,或“su lo(疏落)”;而“wadgi”所对应的则应该是“wai chi”(位置)。“简言之”,钱钟书说,“Sharawadgi”这个词的意思就是“恰因凌乱反而显得意趣雅致、气韵生动的留白空间(space tastefully enlivened by disorder)。在造园艺术上,此种‘甜美的疏忽’……或‘甜美的无序’……体现为娇媚的装点(feminine toilet)。那些陈腐的批评术语——如‘美妙的杂乱’(beau désordre)和‘浪漫的无序’(romantische verwirrung),都不足以充分表述此种中国造园艺术所独有的隐藏技法的技法,因为那些术语都不蕴含留白疏空之寓意。”“留白疏空”是笔者自己对钱先生原文“empty space”的意译,这是否符合钱钟书原意,笔者实在没有把握。当然,钱钟书自己对“Sharawadgi”的“疏落/散乱—位置”的词源解释好像也不是很有把握,所以最后无可奈何地戏语道:“就让那些纯粹主义者们去忍受Sharawadgi这个读起来费劲又难听的怪词吧!”[13] 1949年,西方学者N. 佩夫斯纳和S. 朗在《建筑评论》上发布了一篇文章,也认为“Sharawadgi”应该是来自汉语。他们列出了坦普尔获得该词的五种可能性来源。第一,根据坦普尔留下的著述可以看出,他对汉语有着浓厚兴趣,比如在《论英雄美德》(Of Heroic Virtue)一文中就有一段话谈到他对汉语知识的了解,因此这个词有可能是他直接从某本汉语辞典或书籍中得来的。第二,坦普尔也有可能求教于他身边某些对中国兴趣浓厚、而且多少懂得一点汉语的朋友,从而得到了这个词——这些人包括建筑师约翰·韦布(John Webb)、罗伯特·胡克(Robert Hooke)等。第三,早在坦普尔写作《伊壁鸠鲁的花园》之前,许多欧洲传教士、外交公使和旅行家等撰写了大量有关中国造园艺术的报道文章或著作,如利玛窦(Matteo Ricci)、卜弥格(Alvare de Semedo)、白乃心(Jean Grueber)等人,尤其是荷兰使臣和旅行家约翰·纽霍夫(John Nieuhoff,荷兰文拼写作Johan Nieuhof)对“Houchenfu”(疑似“杭州府”)著名的“Lake Sikin”(疑似“西湖”)的描述最为动人。或许,这个词来自这些人的著述。第四,佩夫斯纳和朗猜测,或许坦普尔是直接从某个中国人那里了解到“Sharawadgi”这个词的。那么,当时有没有中国人到过欧洲或英国、而且跟坦普尔接触过?答案是肯定的。1684年,比利时传教士柏应理(Philippe Couplet)从中国回欧洲,随行的就有一位名叫Xin-fo-Cum的中国人。根据佩夫斯纳和朗提供的信息,Xin-fo-Cum见过法国国王路易十四和教皇;1687年,Xin-fo-Cum到了英国,受到英国国王詹姆斯二世的接见(佩夫斯纳和朗的文章中还附有一张Xin-fo-Cum肖像画)。此人在伦敦和牛津逗留过一段时间,留下了一些用拉丁文写的、与海德博士(Dr. Hyde)之间的通信。佩夫斯纳和朗推断,坦普尔《伊壁鸠鲁的花园》一文中出现的“Sharawadgi”一词极有可能与此人有关系:虽然《伊壁鸠鲁的花园》成文于1685年,而Xin-fo-Cum是1687年才到英国,但由于《伊壁鸠鲁的花园》正式出版于1690年,这就意味着不排除在1685年至1690年间,坦普尔从Xin-fo-Cum那里听到这个词之后,在正式出版该文之前对文章进行了修改。最后,如果上述理由都不成立,那么第五种可能性则是,坦普尔目睹了当时流传于欧洲的各种中国瓷器、刺绣、折扇上的中国山水画:那些画面上的园林山水所蕴含的美感与欧洲园林是如此的不同,必定极大地震撼了对中国文化本来就具有浓厚兴趣的坦普尔,因此他有可请教一些懂得中文的学者,再加上自己的想象,杜撰出了“Sharawadgi这个词”[14]。 佩夫斯纳和朗所提出的上述五点都是推断,但并非站不住脚,尤其是他们提到的那个名为Xin-fo-Cum的中国人,值得我们高度关注。近年来,经过方豪、黄谷、潘吉星、史景迁等中外学者对沈福宗的生平事迹尤其欧洲之行的详细考证,一个曾经淹没在历史中的重要人物的形象逐渐变得清晰起来。原来,此人的中文名字叫沈福宗(教名为Michael Alphonsius Shen Fu-Tsung),是中国天主教发展史以及近现代中西文化交流史上一个极其重要的人物。根据学者们的考证,沈福宗大约于顺治十四年(1657年)出生于江苏省江宁府(今南京),读书后没有参加科举活动,后结识了柏应理,并从其学习拉丁文。康熙二十年(1681年),柏应理奉召向罗马教廷陈述康熙皇帝对“仪礼问题”(Question des rites)的立场。原定同行的有包括沈福宗和吴历(吴历是清初山水画家六大家之一)在内的五人,但当他们在澳门等候出发期间,五十岁的吴历因体弱多病放弃了这次欧洲之行,最终随柏应理赴欧洲的只有沈福宗一人。在柏应理的引领下,沈福宗一路游历了荷兰、意大利、法国和英国等欧洲六国,觐见了罗马教皇英诺森十一世、法国国王路易十四,并于1685(而非佩夫斯纳和朗所说的1687年)年受到詹姆斯二世的接见。詹姆斯二世非常兴奋,命令宫廷画家纳尔勒(Sir Godfrey Kneller)画下了该幅名为《中国皈依者》(The Chinese Convert)的肖像画,悬挂于自己的卧室之中(该画至今收藏在温莎城堡内)。沈福宗后来的确也造访了牛津大学,并帮助牛津大学伯德伦图书馆(Bodleian Library)整理了中国图书目录。在那里,他解结识了东方学家海德博士,并教授后者汉语[15]。

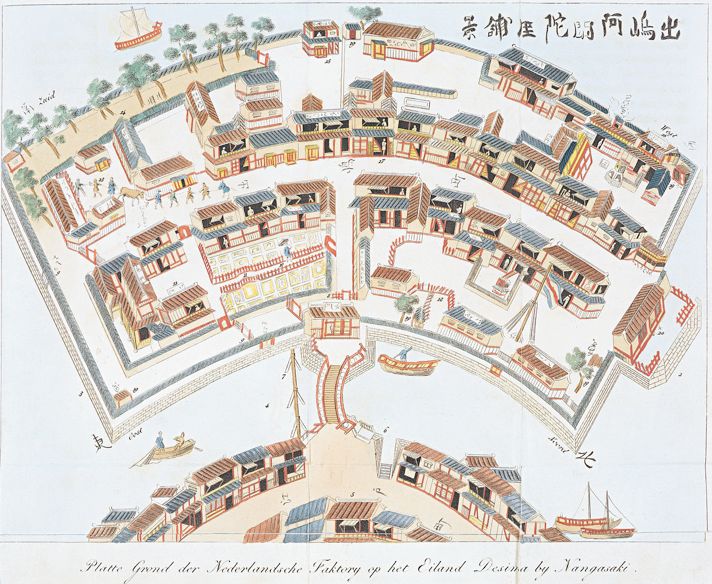

【纳尔勒(Sir Godfrey Kneller)肖像画作品《中国皈依者》(The Chinese Convert)】 根据上述学者目前已经发掘出来的史料来看,沈福宗的欧陆之行在当时欧洲上流社会和知识界轰动一时。沈福宗也利用自己通晓拉丁语的优势,不遗余力地向欧洲知识界介绍传播中国文化。虽然从目前的史料中我们还没有看到“Sharawadgi”这个词与沈福宗的关联,但是也不能排除这种可能性。此外,本来要与柏应理和沈福宗同行的著名山水画家吴历的角色应该引起我们的重视。这一点本文后面要进行讨论。 张沅长、钱钟书、佩夫斯纳和朗之后,中国建筑学界的学者们仍然在继续讨论“Sharawadgi”的中文词源。有人说它对应的是“斜入歪及”,有的认为它对应的是“千变万化”或“诗情画意”,有的则干脆将其讽刺性地翻译为“傻啦瓜叽”[16]。显然,至今为止,在中国学术界,对其汉语词源的研究没有得出一个令人信服的结论。 三 那么,有没有可能该词出于某种非中文语源?这个可能性是存在的。 事实上,早在1931年,也就是张沅长先生的文章发表仅一年后,一个名为盖滕比(E. V. Gatenby)的西方学者在日本的《英文学研究》(The English Society of Japan)杂志上发表了《日语对英语的影响》一文。在该文指出,盖滕比指出,“Sharawadgi”“这个词很有可能来源于日语中的‘soro-waji’(揃ハジ),意即‘使……不规整’,是动词sorou的(否定)变体”[17]。 继盖滕比之后,坚持认为“Sharawadgi”源于日语“soro-waji”(揃ハジ)的还有布鲁纽斯等学者[18]。但是日本学者岛田孝右(Takau Shimada)却认为,包括盖滕比在内的几位西方学者的考证是错误的,因为他们不了解日本人的造园艺术:日本造园艺术并不刻意追求不对称、不规范,而是讲究顺其自然、顺应自然、与自然融为一体。因此,“Sharawadgi”的日语来源可能是“sawaraji”(触ハジ)或“sawarazu”(触ハズ)。“sawaraji”(触ハジ)是动词“sawaru”(触ル)的否定形式,意思是“不触摸”、“顺其自然”。岛田孝右告诉我们,“sawaraji”(触ハジ)是一个古词,但“sawaru”(触ル)至今仍然在使用。他推断,“Sharawadgi”应该是来自“sawaraji”(触ハジ)或“sawarazu”(触ハズ),而非“sorowaji”(揃ハジ)。坦普尔可能将“sawaraji”(触ハジ)误听成了“Sharawadgi”。当然,岛田孝右也承认,他并没有确凿的证据来证明这一推测[19]。 岛田孝右的这篇文章有几点问题值得进一步商榷推敲。首先,既然日本造园艺术的精髓是顺其自然、顺应自然,而非刻意追求不规整、不对称,那么,这两个词就与坦普尔和艾迪生认为“Sharawadgi”的本质(不规整、不对称)不符合,反而“soro-waji”(揃ハジ)更符合坦普尔和艾迪生的原意。显然,在岛田孝右看来,日本的园林艺术和中国造园艺术是不完全相同的:日本人追求的是按照自然原貌彻底地顺应自然;而中国园林那种人为的、刻意的散乱、不规范、不对称并非模仿自然,而是对自然的雕饰和改造。他援引了坦普尔同时代曾经到过中国的两位英国造园名家勒-孔蒂(Le Comte)和钱伯斯的言论来证明中国园艺“不是对自然的模仿”来证明这一点[20]。那么,这个词为什么不是来自中文而是日语的“sawaraji”(触ハジ)或“sawarazu”(触ハズ)呢? 1998年,爱尔兰日本学学者穆雷(Ciaran Murray)发表了一篇文章:《Sharawadgi尘埃落定》。在该文中,穆雷认可盖滕比的观点。穆雷提出的证据是17世纪日本专门为荷兰人商人开辟的贸易区:出岛。这座人工岛形似折扇,内部布局极不规整。穆雷指出,虽然在17世纪时“soro-waji”(揃ハジ)这个词在标准日语中已经被弃用,但在南方、尤其是出岛这个荷兰商人聚居的地方,该词却仍然被使用,并被用来描绘出岛的建筑布局。因此,穆雷推断,该词及其所负载的“使……不规整”之义被荷兰商人带到荷兰,而曾任英国驻荷兰外交官的坦普尔爵士很可能从其荷兰朋友那里听说到这个词,但由于发音不准确,被误拼为“Sharawadgi”[21]。

【17世纪日本专门为荷兰人商人开辟的贸易区:出岛】 2014年,科威特尔特(Wybe Kuitert)在《日本评论》(Japan Review)杂志上发表了一篇题为《日本艺术、美学与一种欧洲话语:揭秘Sharawadgi》的长文,对该词的日语来源提出了新的观点,认为该词来源于江户时代的日语词:“shara’aji”(洒落味)。 科威特尔特指出,日语中的“shara”来源于中文的“洒落”。在江户时代之前,该词的意思有:1. 秋叶漫天飘零;2. 洒脱从容的姿容风度。这些意思都来自中文:日本学者诸桥辙次援引潘岳的《秋兴赋》“庭树槭以洒落兮,劲风戾而吹帷”和元明善的《谒先主庙》“君臣洒落知无恨,庸蜀崎岖亦可怜”来证明日语“shara”所含上述意义的中国渊源。在日本文学中“shara”又逐渐被用来指一种挥洒自如但又不逾矩的诗歌风格[22]。 然而,到了江户时代,随着世俗文化的兴起,“shara”所包含的上述高雅意义逐渐被文学创作中的机趣(witticism)和字谜(wordplay)所取代:一个具有shara的文本一定充满字谜、画谜(rebuses)、谜语、机锋、双关语、换音—回文词(anagrams)和多重隐秘的幽默寓意。在后来,“shara”所对应的假名しゃら或しやら及其机趣、字谜等意义逐渐进入日常言谈会话中,并成为江户时代大众消费文化的时尚风气:演员和艺妓能否被热捧,就在于其言谈、服饰甚至发型是否具有“shara”——机趣/机锋。 1657年3月的明历大火烧毁了大量奢华昂贵的和服,和服产业遭到重创。为了避免和服市场崩溃,江户幕府严禁和服制造用料的奢华,并规定了和服上限价格。于是,和服制造商就只有在装饰设计上做文章:为了节省染料,和服图案广泛采用字谜、画谜,这一方面使得和服图案设计不再追求对称,从而在布面上出现大量留白,另一方面又因为字谜画谜而显得妙趣横生。不仅和服设计,“shara”风格也广泛体现在其他工艺美术品的设计之中,如大量出口到荷兰的漆器。 总之,作为一种时尚,“shara”在江户时代的日本城市俗文化中非常流行,并深刻影响到17世纪后半叶的工艺美术设计。后来这个词的发音逐渐变为“share”。所以“shara’aji”就是现代日语中的“share’aji”,可以分别用假名、中文或两者的混合来表示:しやれあじ,しやれ味,洒落味。 也就是说,坦普尔所说的“sharawadgi”其实就是日本江户时代的“shara’aji”工艺美术风格。科威特尔特猜测,坦普尔很有可能是他在海牙当外交官的时候,从他的荷兰朋友、外交官兼诗人休金斯(Constantijin Huygens)那里听到的。休金斯是东方艺术的强烈爱好者,他的朋友圈子里有好几个人曾经在江户时代的日本长期居住过,这些人多为从事漆器进口贸易的商人斯佩克斯(Jacob Specx)、卡隆(François Caron)、范·霍根霍克(Ernst van Hogenhoek)等。科威特尔特甚至大胆地认为,17世纪荷兰风景画的兴起源自于江户时代日本的“shara’aji”审美风格的影响[23]。 科威特尔特这篇长文对日本江户时代“shara’aji”风格的考证细致周到,对坦普尔在海牙有可能接触到这个词的渠道的相关史料挖掘也值得高度重视,但是笔者认为,他仍然没有能够令人信服地解决“Sharawadgi”的来源问题。首先,坦普尔原文主要谈论的是造园艺术,而科威特尔特的文章中并没有任何一条材料涉及到日本的花园设计,虽然和服、漆器上的花纹图案有一些风景画,但那毕竟不能代表日本的造园艺术。其次,坦普尔的海牙朋友圈里虽然的确有不少通晓日本文化的荷兰人,但科威特尔特也并没有在这些人所留下的日记、通信或传记中找到任何谈论“shara’aji”的信息,当然也更没有坦普尔是在什么情况下、从哪个荷兰人那里听说到“shara’aji”这个词的信息。再次,坦普尔的原文中明确说过,他是从一些曾经在中国居住过的人士——而非曾经在日本居住过的朋友——那里,了解到“Sharawadgi”这个词,而在这个问题上,坦普尔完全没有必要撒谎。总之,与上文中那几位自言之凿凿地认为“Sharawadgi”源自日语的学者一样,科威特尔特的论点也是建立在猜测推断之上,他所提供的那些繁琐庞杂的史料并不能构成“Sharawadgi尘埃落定”的铁证。 总之,认为Sharawadgi词源于日本的学者的问题在于他们对张沅长和钱钟书的质疑一样——都是从发音的相似来进行的猜测推断。既然是猜测推断,无论多么丰富的旁证史料都不足以解决问题。 四 然而,科威特尔特一带而过的另一个观点却引起了笔者的重视:“shara”这个日文词本身就是来自中文的“洒落”,这与张沅长认为“shara”可能是“洒落”的中文对应词不谋而合,那么坦普尔对这个词的接触是否可能直接来自中文而非经过日语的转述?更何况,坦普尔也明确说他接触这个词的来源是曾经居住在中国的人。毕竟,江户时代的“洒落味”所蕴含的那些由字谜、画谜、双关语、回文—回音词等体现的奇怪时尚,与坦普尔在《伊壁鸠鲁的花园》一文中所提到的不规范、不对称的无序之美,内涵是完全不同的。 于是,我们有理由从“洒落”入手将线索的追寻重新回到“Sharawadgi”的中国词源上来,沈福宗的欧洲之行进值得高度关注。 正如我们在上文中所说,虽然从目前的史料中我们还没有找到到这个词与沈福宗的关联,这种可能性不能够排除:沈福宗的学术修养应该是比较深厚的,其艺术修养则不得而知,但是值得注意的是那位著名山水画家吴历。 吴历(1632—1718),清代著名画家,江苏常熟人,与王时敏、王鉴、王翚、王原祁并称山水画“清初六家”,早年多与耶稣会士传教士往来。1681年,吴历决意随柏应理神父赴罗马觐见教皇,原欲经澳门乘荷兰船赴欧洲,已至澳门,却因体弱多病未能成行,遂留居澳门五个多月。1682年在澳门加入耶稣会,受洗名为西满·沙勿略,并遵习俗取葡式名雅古纳。吴历1681年(旅居澳门候船赴欧洲期间)前和稍后的山水画代表作有《山水卷》(1672)、《兴福庵感旧图卷》(1674)、《仿倪秋亭晚趣》(1673)、《山水册》(1674)、《松壑鸣琴》(1675)、《少陵诗意图》(1675)、《雨散烟峦图》(1676)、《湖天春色图》(1675)、《枯木逢春》(1674)、《湖山春晓图》(1681)、《梅雨新晴》(1681)、《夏日山居图》(1683)、《临巨然山水》(1683)、《仿唐解元溪山小隐图》(1686)、《仿燕龙图冬晴钓艇图》(1688)。

【《少陵诗意图》手卷,纸本,1675年作】 这些作品大致代表了吴历受西方绘画影响之前的中国传统书画风格。那么这种风格的精髓是什么?我们应该怎样来描述诠释这种风格?通过对中国传统书画理论的检视,我们发现,中国山水画和书法艺术有两个核心观念:其一的两个是意境的“洒落”感,其二是布局的“位置”感。 关于意境的“洒落”,最早见于北宋韩拙《山水纯全集》著名的“八格”说:“凡画有八格:石老而润,水净而明,山要崔巍,泉宜洒落,云烟出没,野径迂回,松偃龙蛇,竹藏风雨也。”[24]清代王概在《芥子园画传》说:“元以前多不用款,或隐之石隙,恐书不精,有伤画局耳,至倪云林字法遒逸,或诗尾用跋,或跋后系诗,文衡山行款清整,沈石田笔法洒落,徐文长诗歌奇横,陈白阳题志精卓,每侵画位,翻多奇趣。”[25]清代周星莲在《临池管见》说:“古人作书,于联络处见章法;于洒落处见意境。”[26] 关于布局的“位置”感,最早见于南朝齐谢赫《古画品录》所举“六法”:“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋采、经营位置、转移摹写。”[27]清代王昱《东庄论画》谓:“作画先定位置。何谓位置?阴阳、向背、纵横、起伏、开合、回报、勾托、过接、映带,须跌宕欹侧,舒卷自如。”[28] 以上材料说明,“洒落”和“位置”这两个概念在中国历代书论画论中占有非常重要的地位。对于这两个关键词,书画修养精湛的吴历必定了然于胸。虽然我们目前还没有在吴历的《墨井诗钞》、《三巴集》、《桃溪集》和《墨井画跋》等文集中找到关于“洒落”和“位置”的具体论述,但上述吴历的山水画和书法作品却应当是“洒落”之意境和空间布局之“位置”感的典型体现。我们基本可以断定:“洒落—位置”这个审美原则是吴历书画创作以及书画理论的核心。 蛰居澳门五个多月中,作为书画家的吴历不可能不对柏应理和沈福宗等人谈论中国书画艺术,而计划到欧洲传播中国文化的沈福宗也不可能不向吴历讨教中国古典艺术方面的知识。或许,“洒落”和“位置”这两个词就是在那个时候被沈福宗和柏应理所知晓的。坦普尔爵士听来这两个词,并把它们合并起来,臆造出“Sharawadgi”这个具有浓郁“中国风”的怪诞英文词。 当然,由于确凿证据的缺乏,这一观点也带有很大的猜测成分,仍然没有最终令人信服地回答“Sharawadgi”的词源问题。然而,笔者认为,“Sharawadgi词源考”这个课题如果仅仅局限于该词的词源考证,其学术价值仅限于考据学意义,那样的饾饤之学反而遮蔽了“Sharawadgi”公案背后所隐藏的更为宏大的文化史意义,这就是“Sharawadgi”美学观念的传播与18世纪欧洲新古典主义的衰落以及浪漫主义的兴起之间的关系问题。 正如拉夫乔伊在《浪漫主义的中国起源》一文中所指出的那样,以“Sharawadgi”美学为代表的中国审美趣味对于当时主宰欧洲的启蒙理性产生了巨大的冲击。他指出,“中国的园林设计师的目的”并非模仿自然,“而是创作园林抒情诗(horticultural lyric poems),他们利用杂树、灌木、山石、水流和人工制品等,创造出一幅幅令人眼花缭乱的景致,其隐含的真正目的是表达和激发设计师和观赏者内心各种不同的心绪和情感。就此而言,他(按:指钱伯斯)开启了下一个世纪明显体现在文学和音乐中的浪漫主义运动。”总之,作为一个美学概念的“Sharawadgi”及其所刮起的“中国风”,在一定程度上对18世纪的新古典主义产生了“反拨作用”,尽管这种反动最早出现于园林和建筑领域,但后来却不可遏制地延伸到文学等领域,从而引发了英国浪漫主义文化运动[29]。 或许是在拉夫乔伊的启发之下,通过考证“Sharawadgi”的日语词源,穆雷教授也提出了“(英国)浪漫主义的日本起源”这个学说。在发表于2001年的《浪漫主义的日本起源》一文中,穆雷教授认为,坦普尔对伊壁鸠鲁式花园那种不规范之美的追求隐含的是对柏拉图式几何形花园的否定。而这种由“Sharawadgi”所象征的伊壁鸠鲁花园美学观念背后更是隐藏着“自然等于自由”这一政治哲学思想。该思想被艾迪生表述得特别充分。艾迪生曾经游历欧洲大陆,他把圣马力诺共和国美丽的自然风光和政治自由联系起来,前者与凡尔赛宫严谨的几何规范所代表的政治专制形成了鲜明对比(类似的思想出现在浪漫主义诗人华兹华斯的《序曲》中)。穆雷甚至认为,艾迪生在1712年6月25日《旁观者》上发表的那篇文章应该被视为浪漫主义运动的最早宣言。在那篇文章中我们可以明显看出,艾迪生心目中的“Sharawadgi”花园有三个标准:第一,不囿于直线规矩的秀丽景色;第二,毫无遮挡一览无余的广阔视野;第三,因景色的山重水复、变化多端而在观赏者心目中激发起的审美好奇心和心旷神怡的自由想象(毋庸置疑,这三个特色的确是中国古典园林以及古典山水画的精髓)。艾迪生的观点被柏克(Edmund Burke)进一步发挥,修正为“秀美”和“崇高”两种美学范畴,而华兹华斯的《序曲》几乎可以看作是柏克-崇高美学理论的文学实践[30]。 五 综上所述,“Sharawadgi”究竟源于中文还是来自日语,对于这个课题而言不太重要,我们更应该把注意力集中在“Sharawadgi”作为一种东方美学观念对英国新古典主义衰落和浪漫主义兴起所产生的重要推动作用上。这个历史个案说明,文艺复兴以来的西方现代性历史与来自东方的思想观念之间一直存在着紧密的纠结关系——东方思想“已经深入到西方的(现代性)文化和思想生活之中。在西方(现代性)思想史发展过程中,东方的影响具有极其重大的意义,完全不容忽视”[31]。Sharawadgi词源考的文化学意义即在于此。 注释: [1]William Temple, “Upon the Garden of Epicurus; or of Gardening in the Year of 1685”, in Sir. William Temple Baronet, Miscellanea, the Second Part, in Four Essays, London: 1696, pp. 131-132. 该书无出版社信息。 [2]Henry Morley, ed. The Spectator, Vol. 2. London: George Routledge and Sons Limited, 1891, pp.616-17. [3]Pat Rogers (ed.), Alexander Pope: the Major Works, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 64. [4]George Sherburn (ed.), The Correspondence of Alexander Pope, Vol. II, Oxford: the Clarendon Press, 1956, p. 314. [5]参见范存忠《中国文化在启蒙时期的英国》,上海外语教学出版社1996年版,第83—86页。 [6]Cf. Arthur O. Lovejoy, “The Chinese Origin of a Romanticism”, in Arthur O. Lovejoy (ed.), Essays in the History of Ideas, Baltimore: the Johns Hopkins University Press, 1948, pp. 120, 134. [7]当时模仿中国园林的著名园林设计师有肯特(William Kent)、布里奇曼(Charles Bridgeman)、“能人”布朗(Lancelot "Capability" Brown)以及钱伯斯等。 [8]Hugh Honour, Chinoiserie: the Vision of Catha, London: John Murray, 1961, pp. 143-174. [9]http://www.oed.com/view/Entry/177520?redirectedFrom=sharawadgi#eid. [10]张沅长,上海人,1905年生,罗家伦之妻张维桢之弟,复旦大学毕业,后留学美国。曾任武汉大学英语系教授、中央大学英语系主任。1949年后赴台,历任辅仁大学教授、淡江大学英语系主任。 [11] 根据1915年商务印书馆出版的《辞源》巳集170页、午集42页,江淹有“高志洒落,逸气寂寥”之句(《齐司徒右长史檀超墓铭》);宋玉有“夫圣人瑰意琦行,超然独处”之句(《对楚王问》);左思有“雕题之士,镂身之卒……相兴味潜险,搜瑰奇”之句(《吴都赋》)。 [12] Y. Z. Chang, “A Note on Sharawadgi”, in Modern Language Notes, Vol. 45 (Apr., 1930): 223-224. [13] Ch’ien Chung-Shu, “China in the English Literature of the Seventeenth Century”, in Adrian Hsia (ed.), The Vision of China in the English Literature of the Seventeenth and Eighteen Centuries, Hong Kong: the Chinese University Press, 1998, pp. 52-53. [14]Nikolaus Pevsner and S. Lang, “A Note on Sharawadgi ”, in Nikolaus Pevsner, Art, Architecture and Design, Vol. I, London: Thames and Hudson, 1968, pp. 104-106. [15]参见方豪《中国天主教人物清代篇》,(台北)明文书局1986年版,第200页;黄谷编译《清初旅欧先行者——沈福宗》,载《紫禁城》1992年第5期;潘吉星《沈福宗在17世纪欧洲的学术活动》,载《北京教育学院学报》2007年第3期;Jonathan Spence, “When Minds Met: China and the West in the 17th Century”, http://www.neh.gov/about/awards/jefferson-lecture/jonathan-spence-lecture。 [16]参见赵辰《立面的误会:建筑·理论·历史》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第138—141页。 [17]E. V. Gatenby, “The Influence of Japanese on English”, The English Society of Japan, Vo. 11, No. 4 (10 October 1931): 518. [18]Teddy Brunius, “ The uses of works of art”, Journal of Aesthetics & Art Criticism, Vol. 22, No. 2 (1963): 128. [19]Takau Shimada, “Is Sharawadgi Derived from the Japanese Word sorowaji?”, The Review of English Studies, Vol. 48, No. 191 (Aug., 1997): 351-52. [20]Takau Shimada, “Is Sharawadgi Derived from the Japanese Word sorowaji?”, The Review of English Studies, Vol. 48, No. 191 (Aug., 1997), pp. 351. [21]Ciaran Murray, “Sharawadgi Resolved”, in The Garden History Society, Vol. 26, No. 2 (Winter, 1998): 208-213. [22]Wybe Kuitert, “Japanese Art, Aesthetics, and a European Discourse: Unraveling Sharawadgi”, Japan Review, Vol. 27 (2014): 82. [23]Wybe Kuitert, “Japanese Art, Aesthetics, and a European Discourse: Unraveling Sharawadgi”, Japan Review, Vol. 27 (2014): 77-101. [24]韩拙:《韩氏山水纯全集》,中华书局1985年版,第9页。 [25]王概编绘《芥子园画传——山水》,湖北美术出版社2013年版,第9页。 [26] 周星莲:《临池管见》,王伯敏等主编《书学集成(清)》,河北美术出版社2002年版,第541页。 [27]谢赫、姚最撰、王伯敏标点注释《古画品录·续画品录》,人民美术出版社1959年版,第1页。 [28] 王昱:《东庄论画》,郁剑华《中国画论类编》,人民美术出版社1986年版,第188页。 [29] Arthur O. Lovejoy, “The Chinese Origin of a Romanticism”, in Arthur O. Lovejoy (ed.), Essays in the History of Ideas, p. 134. [30]Ciaran Murray, “A Japanese Source of Romanticism”, The Wordsworth Circle, Vol. 32, No. 2 (Spring, 2001): 106-108. [31]J. J. Clarke, Oriental Enlightenment: the Encounter Between Asian and Western Thought, London and New York: Routledge, 1997, p. 5.然而,悖论的是,是所谓顺其自然、不追求规矩规范的中国Sharawadgi造园美学之核心概念——自然-自由——推动了西方启蒙现代性发展、尤其是催生浪漫主义美学的产生,但是,此种“以曲为美”的美学思想在中国却发展成为对自由和人性的压抑而非解放(参阅龚自珍《病梅馆记》),其中的反讽意义值得深究! 本文原载于《文艺研究》2017年第11期 本期编辑 谢云开

|

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多