刘国欣 |

您所在的位置:网站首页 › my组合叫魂小二娃 › 刘国欣 |

刘国欣

|

叫魂在陕北很多地方进行,但大同小异。我乡下民间的叫魂是先在炕下面的灶君神位前跪拜之后点上三炷香,因为灶神是一家之主,先向它汇报,祈求帮忙寻找魂灵。另外,一些讲究的人家,会在灶君神位前贴上黄表,两张黄表交叉,为“X”图形,下面贴一截方形红纸,黄幡用作通报玉皇大帝,红幡是通报祖先。叫魂的人由两人组成,主叫多为已婚女子,最好是病人的长辈,长姐也行,男女皆可应答,小孩亦可,但男人不能做主叫者,男人阳气重,相犯。 叫魂选择在日出之前或者日落之后,反正不能见太阳。人们由病人房间的卧室出,来到通着院落的十字路口,或者事先掐算好的叫魂地点(多为病人发病的地方或者受到惊吓的地方)烧香,念经。这时候,主叫的妇人手中左手拿着一把糜子杆做的扫帚,最好是用过一些时的,旧的;右手拿着一个筛箩,箩中放有小吃和小半碗黄米(谷米或者糜子米),小吃多为红枣和软米糕,这些东西之上压一块红布。一边走,一边将扫帚在空中扫来扫去,并将扫帚隔一会放箩中一次,手里随意洒几粒米。箩被病者的一件上衣包着,扫帚就搁在这衣服的上面。主叫高高地叫着病人的乳名,即“xx回来。”后面的人应道:“回来了。”这样一路叫一路应着。回到院心,要停下一会,走的步子慢起来,叫着:“xx回院子来。”以急促的声音多叫几次,然后再进门。在家门口,叫魂者站在门内,面朝外,不断地叫,叫三遍,“xx回家来。”应者答:“已经回家来。”回到房间,先在灶君神位前叩首磕头,叫着“xx上炕炕来。”应者答:“上来。”接着,叫魂者走到睡在炕上的病人身边,行魂上身礼仪。

上魂的仪式是从头到脚开始,用箩在病人身上假装筛来筛去,筛掉霉运。上魂词一般根据不同的病略有出入,但都是主叫者持箩于手,从头到脚缓慢移动,中间停在肚心一会儿,一边移动一边唱:“箩魂箩魂,箩了米面箩真魂。真魂落马箩上身,魂也认得人,人也认得魂,脚底上到脑门心,浑身上下都上遍,从此真魂就贴身,一年四季保全魂。”如是三次。 上魂仪式完成,接着再出去依次叫魂,共三遍。对于病情严重者,可以加持四次,共七次。有时早晚都叫魂,早三次,晚三次,为重病者招魂需要这样。 叫魂完毕,将箩中红布缝于病者后背,或者剪一小红条缝于后背,另外,筛中红枣等由病人当即吃掉,以示真魂入窍不再离体。接着,将筛箩挂于灶君神位前,米碗放在患者枕头边。最后,筛中碗里的小黄米熬制成稀饭,由患者喝下,其他人不沾口。仪式完成。

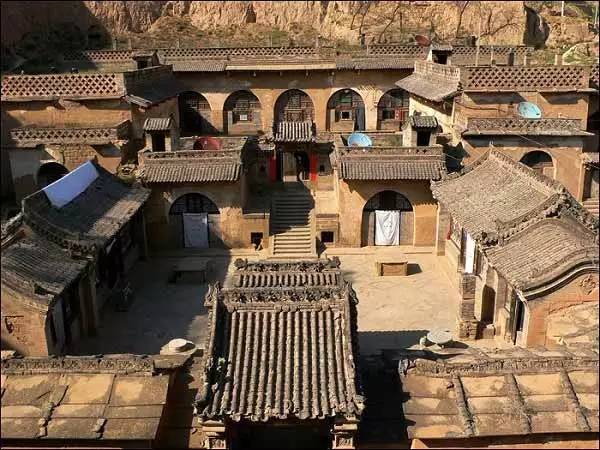

在陕北,碾是青龙,磨是白虎,也是有神性的,可以辟邪去霉。有些人家叫魂,就到碾子和磨盘前开始叫。仪式与前面所说大同小异。叫魂须叫小名,官名一般不能叫,那是给别人看的,神仙和祖先掌管的是小名,小名上附着名主的原身,所以叫魂更有效。 一些人家,辅助叫魂所做的,还有陌送。大多人家叫魂,都只是像上面这种,但有些人家觉得患者可能沾了野鬼野神的邪气,叫魂回来的时候,需要祛除邪气,就会捏一面人,沾着面粉,从上到下贴着病患者的头和脚,沾一遍,就着筛箩,在走往十字路口或者大门口和碾道的时候,将所沾过的面人扔掉。捏出的面人背后沾着一张黄表,穗子状,这样小孩子们也不会捡着吃。通常多半是被野猫野狗吃掉。这样做是安抚那样喜欢游玩的饿鬼和饿神的,要他们早离病者身。 我家姓刘,住的地方叫刘家大院。刘家大院住的都是刘姓子孙,一大团的感觉,主要是上下院,另有两姓出了五服的刘家,一家我记事起不久就搬走了,一家住我们家对院。其他几家刘家,都是我们未出五服的本家。我爷爷的父亲四儿三女,四个儿子生出的儿孙,就在刘家大院住下来。

大爷爷是长子,长荫子孙。我未见过大爷爷,但是他家的子孙很有长子家的风范。大爷爷家的大儿子和大儿媳,我叫大爹大妈,是他们这一辈里最大的。他们平时严格遵照一切民间做法生活,生了三儿三女,其中抱养了一个女子,送出去一个,抱来的说是做儿媳,后来也嫁了人。他们家是经常要叫魂的。 我记事起,大妈就已经六十多岁了。那时候她的腿还没断,经常叫魂。她的腿后来因为三房儿媳彼此争吵不断,在一次揪拉中骨折错裂,终于不治,在炕上躺了好几年,到最后故去。 多儿多女,多子多孙,多祸患,多辛苦。小儿啼哭,堂哥们发烧,大妈都会拖一筛箩,一大早出大门外的碾子旁呼叫,有时是小儿应答,有时是已经好几岁了的孙子。老年女人其声凄惶,一句一句叫着儿女们的乳名:“家来,家来。”有时他们家会请了做法事的大仙,或者跳大神的巫女,半夜三更开始起床叫魂,为的是赶在太阳出来之前,将魂灵全部召回。我躺在窑洞的炕上,院落朦胧,尤其是冬天,漆黑一片,有时仅听见猫头鹰的嚎叫,再加上大妈哭儿喊女的叫魂声,真是觉得做人凄苦。那时候我才八九岁。

上院的二伯父为了盖房子攒钱,经常出入煤矿和工地,终于因为年纪大了,体力不支,加上营养不好,患了癌症。化疗医药等一切,都是需要钱的。于是也在六十多岁,疾病乱投医,加入了叫魂行列。由婶娘主持,儿子作答,呼唤魂兮归来。如此大的病寄予于招魂,也是无奈,明知道已经在鬼门关晃荡,还是要努力呀。农村无钱,无力医治,求神求鬼,反倒亲切自然,磕头祷告呼唤魂灵,虽属无奈,却也毕竟尚有魂可叫,有灵可祈。 夕阳落山,暮气往上冲,五十多岁的婶娘手拿笤帚和筛箩,左右各挥洒几粒小米,一路往下(她家住在上院,村中的一条马路往下通),叫着丈夫的乳名,声音一声比一声小,她大约亦知道,这是无效的,但还是死马当作活马医,终究要有活着的热情呀。院落里的青蛙在叫,大盆扣在油漆桶上,半大桶,都是药引子。乡间巫神下的药引子,说是青蛙治癌。然而终究是不治,这样还没有到半年,伯父就去世。因为发现的时候就已经是晚期,属于穷人的那种癌,肺出了问题,许是下矿井下得次数多了。 也会有人给我叫魂,小孩子是喜欢叫魂的,没病也要装病,为的是想得到大人的在乎,感觉自己是被爱的,尽管那时候连爱这个字也不知道,但是知道这一种感觉。为我招魂是祖母的事。我小时候不好养,经常夜哭,要不就是咽喉痛,口腔不断起白点,祖母就会觉得是我三魂七魄不全,独自游玩去了,害我身体难过。

祖母盛了米在小花碗里,然后装一把秋天打的枣子,用我常穿的那间贴身小单衣将筛箩包起,拿了扫帚带了小哥哥出门为我招魂。往往是冬天的晨昏,我还未彻底醒来,或者正入睡之中,他们在院落外不远的大路上一遍遍叫着我的名字。祖母说:“星星回来。”,小哥哥答:“回来了。”有时小哥哥调皮,直接说:“回来在炕上躺着。”祖母千央万求,不让乱说话,但是当叫魂的时候,却不会指责小哥哥,生怕冲撞了什么邪物。我在炕上睡着,听祖母在冬天的早晨或黄昏叫我的乳名,像是那么不真实。一个老年妇女连哭带喊,我分明熟悉那声音,可是却又觉得那么陌生,完全不是祖母平日镇定安坐的样子。祖母哭喊着,向不知名的神灵祈祷帮助她的孙女招魂,魂返原身,孩子才能健康活着,她比谁都明白这个道理。就这样,几个孙子在她的照料下,安然地走向了成年,她的两个已经成年走向中老年的儿子,却在一月之间相继丢了魂魄,离她远去。祖母为我叫魂,叫了好些年。我出生,祖母已经七十多岁。我十年十年地长,祖母又活过了十年,十年之后还又有一个十年。我一岁,祖母七十一岁;我十岁,祖母八十岁;我二十岁,祖母九十岁……又过了四年,祖母的魂魄被上天收走,我在世间失去了为我招魂的人,大约以后一辈子也不会有了。母亲不会,我所爱的人没有出现,就是出现,也多半不会懂得这些礼节,而这事,是需要至亲的人做的。 祖母为我招魂,在少年时代,一次又一次,因此我的魂是全的,就是走遍天涯海角,我也相信我的魂魄会跟着我。我的魂魄上有白发苍苍老年女人殷切的寄予,不该背叛。

祖母八十多岁了,那时候我已经初中,她还为我招魂,颤巍巍地,喊出的名字像是风随时可以衔走,低而沙哑,但她在院落后面那长道上一步一步喘息着,用1919年出生的那双缠过的小脚,丈量着土地和家门的距离,呼喊着我的魂灵,唱着:“星星回来,三魂七魄全归来,跟着祖娘娘上炕炕来……”我在炕上躺着,心里踏实安详,知道叫魂不久我就有浓稠的一碗甜米汤喝,知道我所害怕的噩梦不会再袭击我,知道我将又得到一次防护和保全。我安然地躺着,好像无论发生什么事情,我也不怕,有祖母为我招魂。那时候我觉得一切可以天长地久,一切都不会大变,祖母会一年年变老,但不会死去,我有她,我们有院落,有房门,三魂七魄可以上身来。祖母八十多岁的手覆在我的脸上,额头上,依次抚摸我的眼,我的唇,我的喉咙,接着停在肚子上……那手的神性我一直记得。 我从来没有想过失去祖母后我的日子如何过。上院已经出嫁的堂姐下到院子来,说起早上上厕所,看见祖母披着一头银白如雪的乱发,在碾道上叫我的名字,她没有看出是谁,吓了一跳。这样的景象祖母逝去几个年头,她们还一再说起。

有时,我们也会给家里的猫狗叫魂,羊儿牛儿也需要点灯招魂。前面忘记说了,叫魂的时候,家里的灯必须是亮着的,如果没有电灯,煤油灯也需要亮一盏,为的是接气。有灯就有气,就有光和热在行走,穿行于身体。祖母在世的岁月,很怕灯无缘无故地灭掉,她总觉得那是不吉利的,像一个人咽下最后一口气。 我和小哥哥小姐姐也会给家里的猫儿狗儿招魂,工具也很简单,不敢用筛箩,那是圣物,大人才能动的东西,也不敢碰红布,那也是可怕的。我们就剪一缕猫狗的毛,盛在捡来的报纸或者不要的某只破碗上,仿照着大人的样子,为那有时好几天奄奄一息的猫儿狗儿招魂,以免它们过早地死去。祖母看见了,往往会三倒六拜地给灶神磕头,说小孩子是野牲野口,还不懂人事,让不要见怪。她那瘦弱的乡间老妇的身躯,那千沟万壑的脸,那满头雪发,那虔诚的样子,让我向来对一些可能并不存在的东西,也存有一丝敬畏。就是祖母不在世的这些年,我依然如此,好像这样,祖母还活在哪个地方。

祖母常常为我叫魂,但祖母现今的魂魄不知道漂浮在哪里。有时候我想起我的祖母,真是对人世分外地怅然,好像怎么活着怎么补救,都也不过如此了。一生中最爱的人,死去之后,难道一切消亡不可再见?人世真是令人惆怅。人若无灵魂,祖母那样叫我,应该没有什么作用,可是我的身体总是在招魂不久之后好起来;人若有灵,祖母魂归五六年,虽常常梦见,但踪影几无不可寻,不可触摸,有时候明明抱在怀里,是她晚年的样子,替她穿衣,却仅仅是一瞬的错觉,好像活着本身,也是错觉。故人魂魄再难招。 现在村中的一些人家还会叫魂,那些搬到城里去住的人,孩子不顺或者大人不安,在逢年过节回到村中的日子,也多由家中老妇出面,安排一次叫魂仪式。这时节老妇们的荣誉和面子就会显示出来,因为这种事情只有她们能完成。她们叫着儿女们在小时候的乳名,婆娑着她平时在农村抚摸不到的儿女们的头和脸,向不知名的神明哭喊着:“我儿家来,家来,上炕炕来……”

在已经成年的现在的我看来,叫魂是一种心理暗示,是一种心理疗法。当然,所喝的米汤以及相关的一些食物里可能有一些药物成分,但更多是一种心理暗示的治疗,证明患者是被爱的,被家庭所需,被家人所期待。所以,在这样的暗示下,患者通过叫魂,心理上建立一种要迅速的好起来以免家人担忧的观念,然后勤勉自己吃饭休息,保持乐观心态,所以大多的患者才会迅速好起来吧。小孩子更需要这样的暗示。小孩子是那么那么急于知道自己是被爱的,所以一些小孩子不惜假装生病。成年人躺在炕上,听着已经年迈的母亲叫着自己的乳名,一递一声喊着儿归,为自己招魂,也会有千百种感慨吧。 有时,脆弱的生命真的需要在某些关键时刻感知到招魂,感知到被爱,那样才会凝结更多的勇气,来面对生活的尴尬和不堪,在呼求声里,应答声中,一天一天努力活下去。 (当我写下这些,看到一条新闻,一个叫做小花的小女孩因为家穷,放学后房间里没有午饭,她利用家人给的几元钱为出门在街边炸爆米花的父亲买了一碗方便面,自己到超市偷了几块巧克力,结果被抓。她亲眼看着母亲为自己交不起一百五十元的罚金,当众受辱,在新年的头几天,从十七楼跳下。悲伤的母亲无论多么努力,再也招不回这条脆弱的生命了。)

作者简介:刘国欣,女,陕西府谷人。文学博士。2006年到2016年辗转于四省四所大学,从学士到硕士到博士到教师。现就职于陕西师范大学,教书写作为生为乐。出版有小说集《城客》等。 长按二维码,关注我们 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】