“福”不过三:中国家庭场域内教育与主观幸福感的代际再生产效应研究 |

您所在的位置:网站首页 › bootstrap直接效应不显著 › “福”不过三:中国家庭场域内教育与主观幸福感的代际再生产效应研究 |

“福”不过三:中国家庭场域内教育与主观幸福感的代际再生产效应研究

|

傅文晓,赵文龙 (西安交通大学人文社会科学学院,西安 710049) 一、引 言“福”是中国社会俗文化的核心命题,也是普罗大众念兹在兹的期盼对象(赵汀阳,2001)[1]。古文中一般仅言“福”而罕言“幸福”,现代白话文则借用“幸”字所具有的价值偏好与不确定性来突出“福”之难能与可贵。学术界考虑到幸福常与个体主观价值偏好紧密相连,单纯以经济学的“需求-满足”阐述幸福必然面对价值偏好无法“对齐”的局限(金江、何立华,2012)[2],因此习惯以主观幸福感(Subjective Well-Being,SWB)作为“幸福”的操作性指标(邢占军,2002[3];Diener,2000[4])。也正由于幸福的获得始终包含不确定性,人们都致力于讨论幸福的灵丹妙药,其配方中教育总是少不了的“主方”。不论是“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”的俗民想象,还是科举制度下的阶层流动路径,教育都充当着人们“想幸福”与“致幸福”的现实选择。 从生活史的角度当然能够找到足够多的个案来佐证教育对幸福的正向影响,基于人口统计数据的实证分析也提供了更有效度的证据,但这些在严格意义上仍然不足以确证教育致人幸福的假设。从方法论的角度来说,这些研究存在的共同问题表现为两方面:一方面,观察数据的地基不稳。人口学资料利用抽样技术去推论总体情况,但出于研究伦理与实践特性无法使用自然随机分组,得到的观测性数据不能直接用于因果推论(王筱纶等,2020)[5]。这就造成现有研究未能有效分离个体所受非教育的外生变量,且存在严重的遗漏变量问题,对于个体受教育程度作用于幸福的能力往往是错估的。另一方面,统计范式以个体为坐标,仅考虑施加于个体之上的各种影响,未考虑个体是以“家”的方式生活的事实,将家庭状况指标作为个体的属性数据来使用也并不能从结构上解决这一问题(肖瑛,2020)[6]。上述两方面问题复合起来构成了第三重缺陷:因为“家”未被当作分析方法,祖代影响未消除,从而导致父代所受教育对幸福的“净”效应无法呈现,父代教育与子代幸福的再生产机制也无法有效检验。因此,为了确保模型检验结果接近自然实验的估计值,反事实框架与倾向值匹配等计量方法需要引入,且考虑到个体发展深受家庭影响,代际间教育程度与幸福感的内在机制也需放置在家庭场域内研究。 以“己”为圆心的社交网络中,家的边界是模糊的、可伸可缩。费孝通(1998)[7]在《生育制度》中提到“子女常被父母视作是自我的一部分,而这一部分在时间上却是后来的。它有着另外的一个起始。”成年门槛的推高、生育年龄的推迟以及居住结构的改变等现实状况为长辈亲属对后代子孙发挥影响提供了代际边界。以“子代”为中心的差异格局中,超出三代范畴的亲属影响实为有限,中国人常言的“富不过三”,就是国人对千百年来家庭物质资本的代际传承规律的朴素总结。作为非物质资本,幸福的代际再生产更具不确定性,且幸福的生产与再生产均离不开家庭场域,因此将对幸福再生产的判断与检测放置在祖-父-子三代变迁线上来讨论更为符合生物学与社会学的代际范畴。那么,幸福的代际传递呈现怎样的机制呢?是否也符合“不过三”的规律呢? 基于此,本文将“家”作为分析方法,试图探索祖-父-子三代家庭场域下教育与幸福的再生产机制,控制祖代重要变量,“悬置”代际教育生产的外生性,试图分离出代内教育对幸福感的因果效应,并厘清代际教育作用于主观幸福感的连续性作用,进而在核心家庭范畴内对父母影响作用的差异性做出回答。 二、文献综述与研究假设(一)教育对主观幸福感的显著效应在决定主观幸福感的诸要素中,教育显著的主效应备受重视。国内外有关教育与主观幸福感关系的研究总体上证实了教育与主观幸福感的高度相关性,仅在教育对主观幸福感发挥效应的方向性问题上有所争论(胡宏兵、高娜娜,2019[8];Reynolds et al.,2011[9])。绝大多数研究确证了教育作为重要的自致性因素,不仅能够直接作用于个体认知能力,还能间接提升经济收入、健康水平、人际交往等客观生存条件,从而提升生活整体满意度,增进主观幸福感(余英,2014[10];Vila,2005[11])。部分社会心理学研究则考虑了受教育程度越高则未来面对的工作压力越大的负向作用(罗楚亮,2006)[12],并发现受过中间程度教育的人具有较高的主观幸福感水平,仅受过基础教育和接受了高等教育的人反而幸福水平较低,总体呈现倒U型(Hartog&Oosterbeek,1998)[13]。同样有证据表明,教育水平居中的人主观幸福感可能更低,因为其期望水平较低而又有更高的成就欲望,之间的落差会造成主观幸福感的降低,教育程度与受教育水平随之呈现正U型(何立华、金江,2011)[14]。 教育作用于主观幸福感的方式不论是线性抑或非线性,正U型或者倒U型,方向性的变异部分来源于所选取的中介变量(工作压力、期望水平等等)并非独立,并与众多外生变量(社会经济地位、家庭资本等等)相互扭结而导致的言人人殊。但这些证据也一致性地说明了教育作为影响主观幸福感的重要因素发挥着显著性作用。假如能够采取自然实验这一“金标准”,随机对个体的教育状况进行分配,那么就可以排除各外生变量与中介变量的干扰。此外,进一步使用因果推断技术,如倾向值匹配等,就能尽可能接近自然实验的理想估计,分离出教育对主观幸福感的“净效应”。 综上,本文在使用大样本的基础上引入倾向值匹配法来处理教育内生性带来的数据偏差,并提出假设1:相比较于低受教育水平组,接受高教育水平组的个体主观幸福感更强。 (二)教育对主观幸福感的代际穿透力教育不仅深刻影响受教育者的一生,还将带来显著的“外溢”作用。教育“宜尔子孙”的作用往往被放置在经济、文化与教育自身的层面加以考虑:作为人力资本,教育给受教育者带来了货币收益,其子女也将获得更好的物质生活条件;作为文化资本,教育是不同阶层实现社会再生产,延续阶层地位的主要手段(牛海彬、白媛媛,2006[15];Azhar et al.,2014[16];郑磊等,2018[17])。国内外研究者在探索父母教育程度、社会经济地位(以下简称社经地位)与大学生学业成就之间的关系时证实受过高等教育的父母更能激发子女的求学热情,取得更好的学业成就。上述研究解释了上一代教育经由经济、文化与教育的再生产,能够惠及下一代。 这一逻辑实质上同样存在前述外生变量的偏差:上一代的教育成就本身并非独立发生作用,也非纯粹独立变量,据此进行的代际间教育影响主观幸福感的机制研究也同样建立在并不稳固的研究基础上。如Mandemakers&Kalmijn(2014)[18]在探索离异家庭中子女主观幸福感时证实了受过高等教育的父母在离婚后相比没有受过高等教育的父母更能保证子女的主观幸福感;相反,丁雪萌与孙健(2019)[19]利用中国教育追踪调查(CEPS)考察了不同家庭文化背景下子女主观幸福感的异质性,发现高知家庭下的子女承受了更大的压力,主观幸福感反而更低。如果考虑到受过高等教育的父母除了教育这一变量外,也具有经济、文化、社会地位等多方面的趋同性,子女主观幸福感的差异、涨跌并不能排除其他混杂因素的影响。 此外,现有研究意识到了上一代教育对下一代主观幸福感的作用,但未有效区分上述间接影响之外的直接影响——也即教育的本体性价值。教育作用本身除了经由经济、文化等系统传导外,自身是否具有直接的幸福生产力?是否能够分离出教育独特的影响作用?有效厘清和回答这些问题,能够使我们对国人重视教育和将教育嵌入“家”的兴衰解释多一重理解的可能性。如能有效利用因果推断技术控制祖父母与外祖父母一代经济、文化、教育等各变量对父母一代的外生性影响,则能够利用无偏的父母一代数据探索其教育对子女一代主观幸福感的净效应。 由此提出假设2:相比较于父母低受教育水平组,父母高受教育组的子女主观幸福感更强。 (三)主观幸福感的再生产路径与代内分化人的本质是一切社会关系的总和。中国人不仅是以“己”为圆心,更在“家”的范畴内各得其宜,共同构成具有差序格局的关系影响网络。父母不仅是距离“己”最近的“他者”,也是“家”这一范畴中最重要的“我们”。古人将“父母俱存”列为“乐”的第一位阶,今天现代家庭结构的变迁也并未从根本上改变父母与子女主观幸福感的强烈关联(宋健等,2014)[20]。Ben-Zur(2003)[21]在探索个人因素和父母因素对青少年主观幸福感的影响载荷时发现,父母主观幸福感高的青少年更加乐观自信,子代主观幸福感更易实现再生产。而Brown(2010)[22]在考察父母婚姻状况和子女主观幸福感时提出,父母的婚姻状态对子女主观幸福感的影响经由自身的主观幸福感传递。由此可见,父母的主观幸福感不仅直接影响子女主观幸福感,而且常常发挥“桥接”作用,传导了父母的情绪与行为(张兴慧等,2015)[23]。 因此,在前述教育是否能够作用于代内和代际主观幸福感的探问之外,从“家”的视角出发,还应当探询的问题是:“家”作为一种结构性关系,父母的主观幸福感是否对子女主观幸福感的形成具有“同频共振”的自激作用。鉴于父母主观幸福感与子女主观幸福感之间代际传递的客观存在,我们提出假设3a:父母主观幸福感越强,子女主观幸福感越强。同时,基于相关证据表明“家”内代际间主观幸福感的相互影响,特别是父母幸福感具有的向下传递性,我们提出假设3b:父母主观幸福感是父母教育程度与子女主观幸福感的中介变量。 另一重常常被遮蔽的研究问题也由此引出:主观幸福感的家庭中介模型中,父亲和母亲对子女主观幸福感的不同影响载荷是否有显著差异性?我国基于生育制度的“家”文化强调父亲的权威作用和母亲的抚爱功能,基本可以从理性-感性的分化中区隔出二者的家庭作用分化。主观幸福感的代际影响不同于经济、文化的作用方式,它更加具有内隐性和情感性,母职分工及其教养方式可能导致其载荷更大。而国内外学者在考察父母主观幸福感与子女主观幸福感的关系均指出,母亲对子女主观幸福感具有更强的影响力(管健、郭倩琳,2019[24];King&Sobolewski,2006[25])。为了析清和对比父亲与母亲主观幸福感对子女的不同影响,我们提出假设3c:相比较于父亲,母亲对子女主观幸福感的影响更强。 三、数据、变量与方法(一)数据本研究数据来自“中国家庭追踪调查”(China Family Panel Studies,CFPS)2010年基线数据与2018年新发数据。该调查由北京大学“中国社会科学调查中心”(ISSS)实施,划分为社区、家庭、成人和少儿四类主体问卷,覆盖了全国25个省(市、自治区),调查以家庭为单位,样本规模达到了16 000户。 本次研究抽取了贯穿祖父母与外祖父母一代(为表述简洁,后文简称“祖代”)、父母一代(后文简称“父代”),及子女一代(后文简称“子代”)相关变量构成的祖孙三代家庭数据集。如能有效利用因果推断技术控制经济、文化、教育等各变量对一代的外生性影响,则能够利用无偏的父代数据探索父代教育对主观幸福感的净效应。 第一步选取了基线数据中全部少儿问卷样本,共2 989人,以少儿个人ID为标识在家庭成员数据库中寻找对应的父母ID;第二步根据父母个人ID在成人问卷数据库中寻找研究所需变量;第三步依据父母在成人问卷中回答的有关祖代的基本情况搜集祖代数据。经过三步数据对应,最终形成2 989组三代家庭成员数据库,每一典型组中包含7人,即祖代4人,父代2人,子代1人,剔除部分重要变量缺失样本后,最终进入分析的样本组数量为2 929人。 (二)变量1.因变量:子女主观幸福感 本研究的结果变量为子女主观幸福感。由于2010 年基线数据库中少儿样本年龄跨度为2~15岁,10岁以下调查对象均为监护人代答,并没有涉及主观幸福感类变量,因此本研究依照2010年所选样本对象,利用2018年最新数据库中调查结果进行操作。子女主观幸福感使用问卷中题项“觉得自己有多幸福”主观评分来衡量总体主观幸福感,0分代表幸福感最低,10分代表幸福感最强。 2.自变量:父母受教育程度 本研究的核心自变量为父母教育程度。考虑到父代的受教育平均水平和当时教育资源的竞争性特点与总体受教育不高的状况,在操作化过程中将受教育程度这一定序变量划分为受过高中及以上教育和未接受此类教育的两组,以作为干预组与控制组。在数据处理中,将中专、职业高中、普通高中等均划归为高级中等教育水平,父母中只要有一位成员接受过这一层级教育即视为高教育水平组(也即干预组),父母没有任何一位成员接受过这一层级教育则视为低教育水平组(也即控制组)。多期数据中父代教育程度有出入的,以2018数据为准。 3.控制变量 本研究的模型处理过程分为两个步骤,不同步骤使用的控制变量不同。步骤一为倾向值匹配,目的是消除父代受教育程度的选择性偏差问题,因此需要控制有可能影响父代教育程度的协变量,即控制祖代的人口学变量以及社经地位等重要影响变量。步骤二为使用匹配后数据进行中介模型估计,目的是考察父代教育程度对子代幸福感的影响机制,因此需要纳入除受教育程度之外的父代其他相关变量,例如父母主观幸福感,以及除主观幸福感之外的子代性别、年龄、户口等重要变量(见表1)。

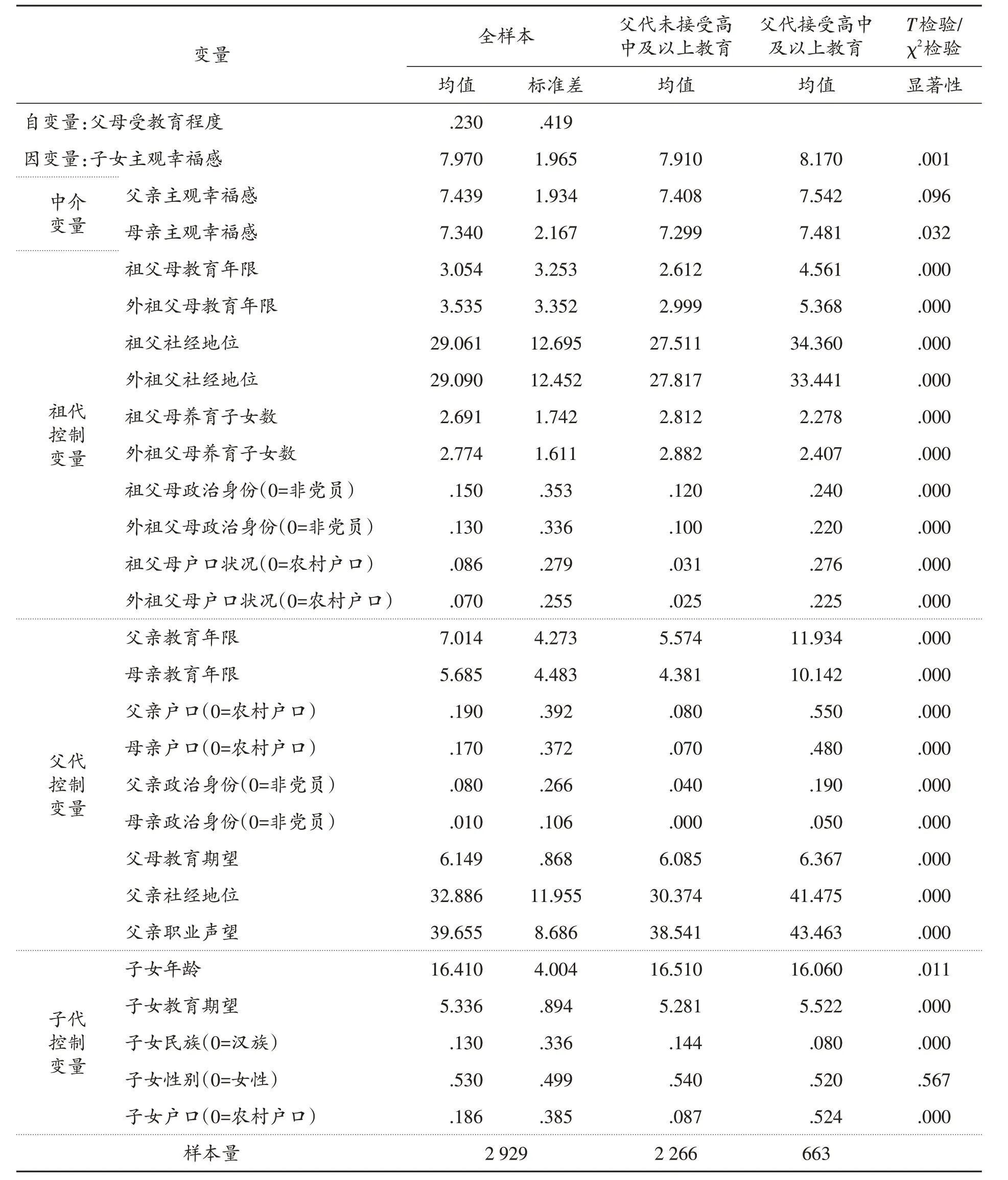

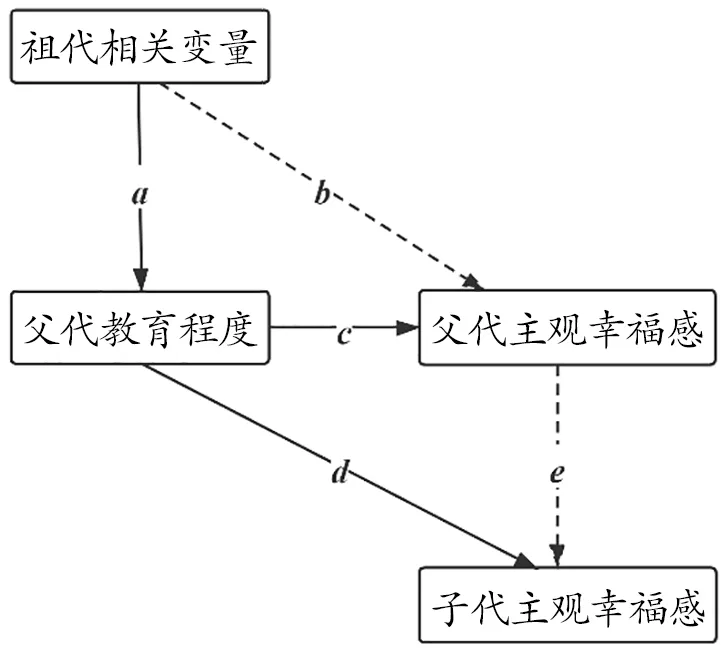

表1 变量的描述性统计及不同教育水平相关变量T检验表 (三)模型设定与分析步骤考虑到受教育水平这一变量的内生性,父代是否接受较高程度(高中及以上)教育的逻辑结果受制于祖代的经济、文化以及政治资本状况制约(即图1中的路径a)。接受较高程度教育不是一种外因选组,而是内因选组,无法避免样本选择偏差(Heckman,1979)[26]。因此,基于一般均值差异分析的T检验类和回归类方法不可避免会将组间差异与其他因素混杂起来,无法有效分离出父代受教育程度与子代主观幸福感之间的因果效应(即图1中父代教育对主观幸福感的影响c,受到祖代对路径a和路径b的共同原因作用,估计值将不可靠)。因此要回答教育程度这一处理效应是否产生了显著的、可测度的影响,就需要借助于倾向值匹配方法来消除样本选择偏差的影响,以接近自然实验中随机分配组别进行检验的“金标准”(陈云松、范晓光,2010)[27]。

图1 模型分析示意图 倾向值匹配法可以分为样本“匹配”和计算“倾向值”两个环节。在本研究中,“匹配”的过程就是有效找出祖代相关变量极其相似的两组对象,它们唯一的区别就是干预组父代接受了高中及以上教育,控制组则没有,此时两组在主观幸福感的差异可以视为父代教育水平差异的“净效应”。但是,把祖代每一个有可能产生影响的变量全部严格匹配是不现实的,因此需要用到“倾向值”。倾向值就是把多维的精准匹配简化为一维的个体接受“处理”的概率(本研究中即接受高中及以上层次教育),使得操作过程具有可实施性(苏毓淞,2017)[28]。 本研究考虑到家庭样本框的流动性和资源转化的累积性,本研究以父代为分析“锚点”,通过对祖代各变量影响父代受教育程度的倾向值估计,进而消除父代受教育程度非随机化分布带来的样本选择性偏差。主要分析步骤如下: 第一步,倾向值匹配与平衡性检验。 首先使用Logit模型进行逻辑回归,以确定祖代各变量对父代教育程度的概率预测值并转换为倾向值,再根据倾向值得分使用无限放回1∶1 最近邻匹配法进行配对,并使用半径匹配、核匹配、局部线性匹配和样条匹配进行了Bootstrap检验以提高匹配效果的稳健性。然后考察匹配结果的平衡性,通过对匹配前后各变量偏差缩减比例的检验与不同组别共同支持域的检验进一步确定匹配效果。即通过对祖代主要变量的倾向值匹配,得到接近自然选择的干预组与对照组,两组的倾向值保持基本一致(即在路径a上不存在系统性差异)。 第二步,因果效应计算与敏感性检验。 经过倾向值匹配消除了样本选择性偏差问题,干预组与控制组在结果变量上的差异就只能用分组变量即教育程度来解释,通过计算平均因果效应(ATE)、干预组因果效应(ATT)和控制组因果效应(ATU),可以对教育程度导致的主观幸福感水平差异进行反事实结果的有效估计(消除a、b路径的选择性偏差效应,分离出真实的路径c效应量)。同时考虑到遗漏变量等可能影响,需进行Rosenbaum敏感性分析以检验结论在一定偏差范围内的稳健性与有效性。 第三步,匹配后中介效应分析。 通过倾向值匹配后样本,可以进一步将父代教育程度的影响路径分离为直接效应(路径d)与间接效应(路径c与路径e的交互项),一方面确定父代教育程度对子代主观幸福感的直接因果效应,另一方面考察父代教育程度经由其自身主观幸福感而间接影响子代主观幸福感的间接因果效应程度,最后通过Bootstrap检验直接效应和间接效应的显著程度与解释比例。 四、数据结果与分析(一)描述性分析本次研究所使用的变量涵盖了祖孙三代的社会人口学与政治经济相关情况。从表1对于祖代全样本的描述性统计可以看到“家”在不断的流动中即嵌入了社会发展的要素,又同时保持了自身的连续性,并兼有家庭内的结构不均衡。 首先,从祖代受教育年限较低(3.054、3.535),到父代教育年限已成倍上升(7.014、5.685),受教育程度总体受到社会发展的影响和制约。但是与之形成鲜明对比的则是主观幸福感水平却在代际和性别间保持较为平稳的水平,例如父母亲的主观幸福感分别为7.439与7.340,与子女7.970的主观幸福感相比差异并不突出。 其次,家庭构成中父亲与母亲的原生家庭——祖父母与外祖父母的基本的受教育年限、社经地位、养育子女数、政治身份、户口状况等基本人口学变量均具有统计分布上的相似性,并无太大的差别。似乎与中国“门当户对”的家庭观念一脉相承。但是,在家庭构成的父、母两端,性别差异又显著地存在于受教育年限(7.014与5.685)等各个维度,教育仍然是父亲相对于母亲具有相对优势的主要领域。 最后,父代受教育程度的差异会严重制约子代的主观幸福感。如果将父代是否接受高中及以上教育作为分组变量,则会发现,两个组别的祖代与子代相关变量都有极其显著的差异性。接受较高教育程度的样本有663组,而未接受的样本为2266组,从T检验对于差值的分析可以发现两组在子代主观幸福感上存在显著性差异。接受较高教育水平的群组在大多数变量上比未接受组更具有优势,且两组的差异大多都具有显著性。可以对两组数据进行简单的生活状况画像:高教育程度组的祖代父母受教育程度更高,社经地位更高,抚养子女更少,党员比例更大,城市户口占比更大;对于子代而言,城市户口比例超过一半,对子女教育的期望更高,子女主观幸福感也更高。 表1初步展现了教育与主观幸福感在家庭内外和代际之间的分布、演变与延续,也揭示出教育作为外生变量受到各代受教育者及其原生家庭的文化、政治与经济资本的层层嵌入,因此,从严格的实证研究方法论角度来说,教育与主观幸福感的关系研究一开始就面对着“家”这一动态结构的“选择性偏差”效应。只有使用倾向值匹配等因果推断技术才能分离教育及各主要变量的混杂影响,分离出教育的“净效应”。 (二)倾向值估计与平衡性检验选择最优的祖代变量用于倾向值估计是有效分离出因果效应的关键,传统的变量筛选策略有三类:1.显著性策略:采用各类逻辑模型等参数估计方法,对拟选取的变量进行回归,选取其中具有显著性的变量作为最终的相关变量;2.最大化/贪婪策略:在前一种方法基础上选取尽可能多的相关变量,以优化倾向值匹配的有效性;3.似然比策略:采用非参数方法,在前两种方法的基础上提高了匹配的正确性,并确保了数据平衡性。而Imbens&Rubin(2015)[29]在上述方法基础上进行了改进,提出了利用似然性估计方法,不断迭代比较加入不同变量的效率,最终筛选出最优化组合。本研究使用这一策略,对数据库中祖代的相关变量进行先放入再析出最后调整组合的检验策略,通过多重迭代比较后最终获得了表2的10项相关变量来进入倾向值的计算过程。使用Logit模型进行倾向值计算,模型产生的概率预测值作为匹配的倾向值变量。

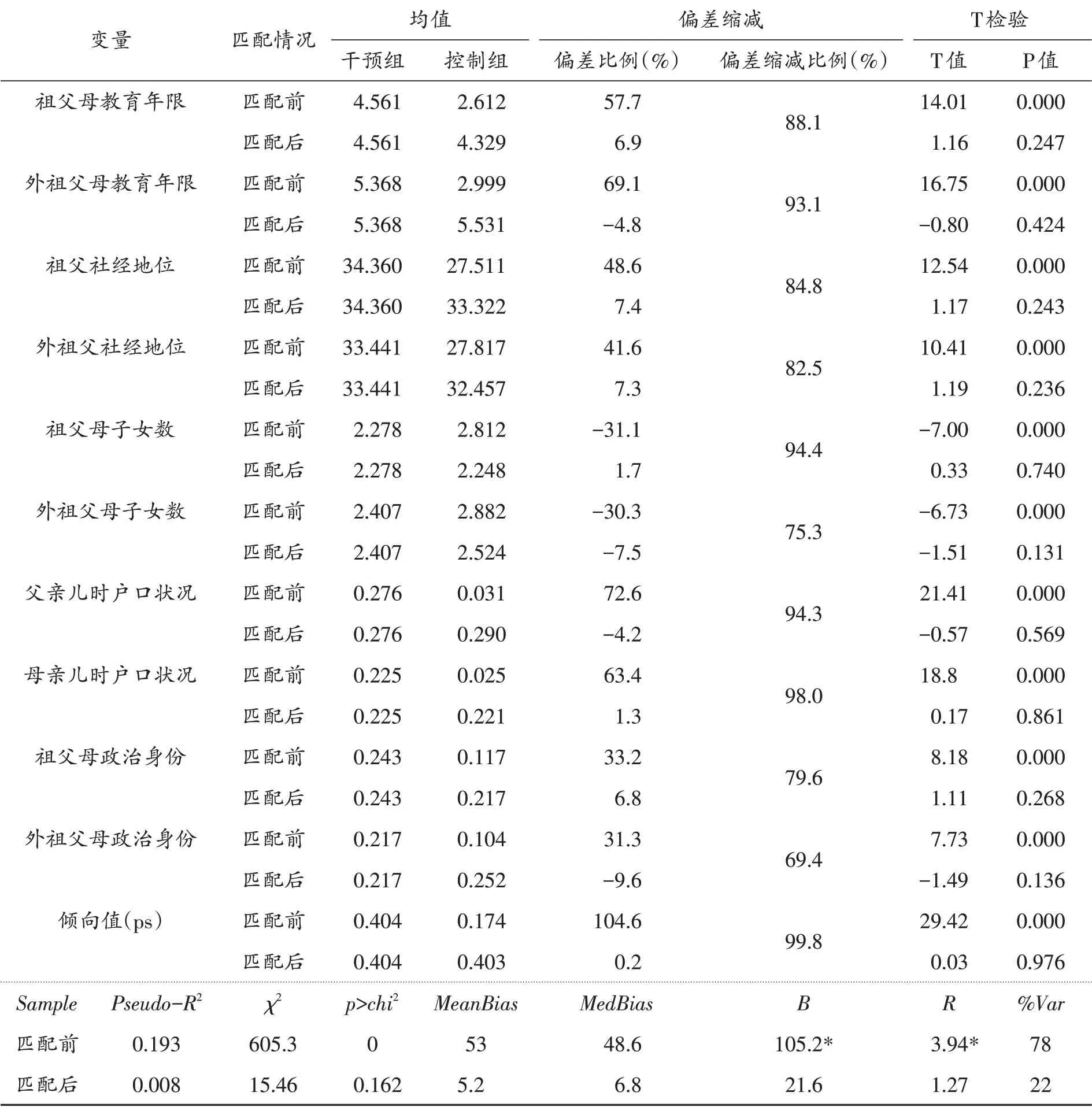

表2 祖代变量Logistic回归结果 平衡性检验结果如表3所示,在未进行匹配之前,祖代父母的教育年限、社经地位、子女数量、户口状况、政治身份都有显著性差异,祖代的情况制约着父代的教育选择,即存在明显的数据选择性偏差。经过匹配后,分组样本中干预组与控制组各匹配变量的标准化偏差均大幅度减小,匹配后偏差绝对值低于10%,降低了总偏误。同时,对干预组与对照组的匹配变量均值差异显著性检验结果表明,匹配后全部变量的均值没有显著差异,说明匹配效果较好。借鉴Rubin(2001)的检验方法,对所有样本匹配后的伪R2、卡方、偏差均值、B值和R值进行考察,与匹配前相比均显著下降,尤其是干预组和控制组在匹配后B值小于25%,相比于匹配前的105.26%已大幅下降,且匹配后R值为1.27,处于0.5~2 的理想区间内[30]。检验结果表明,匹配显著降低了干预组和控制组之间匹配变量的差异,最大限度降低了样本选择偏误,满足了平衡性假定,样本匹配比较成功。

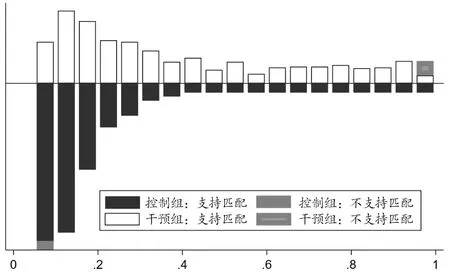

表3 匹配前后平衡性检验表 除平衡性外,共变量在干预组和控制组还需要符合共同支持域重合的要求,以便确定因果推断的可解释区间,如果共同支持域较窄,则必须对因果效应的解释做保守的表述(Rosenbaum,2016)[31]。经过检验,除了倾向值超过0.9的区块出现对照组样本过小问题外,其他组别均能够有较充分的匹配样本,整体上的共同支持域较佳,因果效应的结论能够推广到整体样本(见图2)。

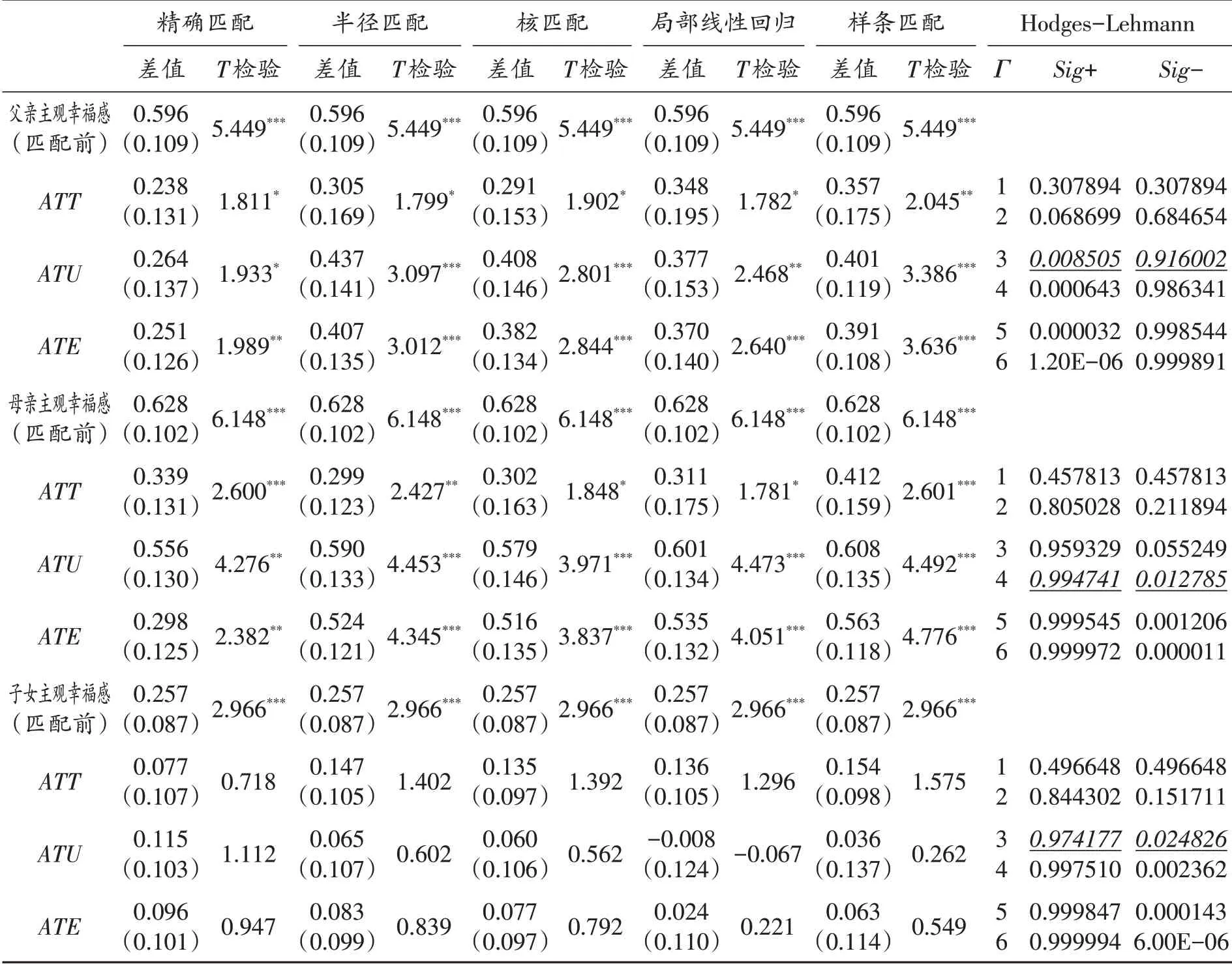

图2 倾向值匹配后的共同支持域 (三)因果效应估计及敏感性检验为了尽可能减少在因果效应估计中由于方法选择引起的偏误,本文使用了五类匹配策略,以增加模型估计的稳健性,其结果如表4。考虑到控制组的样本量较充分,首先采用了无放回的1∶1最近邻匹配模型进行估算,接着使用半径匹配和核匹配进行了验证,最后还利用局部线性回归和样条回归的非参数方法重复验证,共进行了五类模型模拟。由于匹配模型误差项的分布形态未知,上述模型的标准误采取5000次有放回的Bootstrap过程来获得。从整体模型数据来看,五类模型对因果效应程度的估计存在小幅度的波动,但是对ATT、ATU和ATE的估计和T检验显著性水平仍然具有较高的一致性与稳健性。 鉴于隐藏性偏差与遗漏变量的客观存在,为了分析研究结果在存在选择性偏差的合理范围内是否依然足够稳健有效,本研究还进行了敏感性检验。一般而言,如果出现显著性的Γ值过小(Γ<2),则模型过于敏感,一个微小的变化就能够改变估计结果,也就意味着模型的遗漏变量问题较为严重(郭申阳、弗雷泽,2012)[32]。通过Rosenbaum 界限法分析,三项主观幸福感的取值均大于3,模型敏感性低,不易因未观察到的变量干扰而改变结论。因此,本研究倾向值匹配后的因果效应估计是有效和稳健的,能够有效消除样本选择偏差的影响,这也为下一步的延展性讨论奠定了基础。 从匹配后的结果可以发现,首先,匹配后的组别间差值仍然具有显著性,确证了父代的教育程度给父代自身主观幸福感带来了显著的因果影响,即接受高中及以上教育水平的父母,其自身主观幸福感更强,证实了假设1。比较匹配前后的效应值可以进一步发现,虽然匹配前教育程度对于父亲、母亲的主观幸福感的影响也具有显著的差异性(0.596,p<0.001;0.628,p<0.001①由于多种匹配具有结果一致性与稳健性,为简化数据呈现结果,此处及本节均仅报告精确匹配数据。其他匹配模型结果详见表4。),但匹配后数据显示这一差异被高估了一倍有余(0.251,p<0.05;0.298,p<0.05),不仅差值被夸大,估计的显著性水平也被高估了。

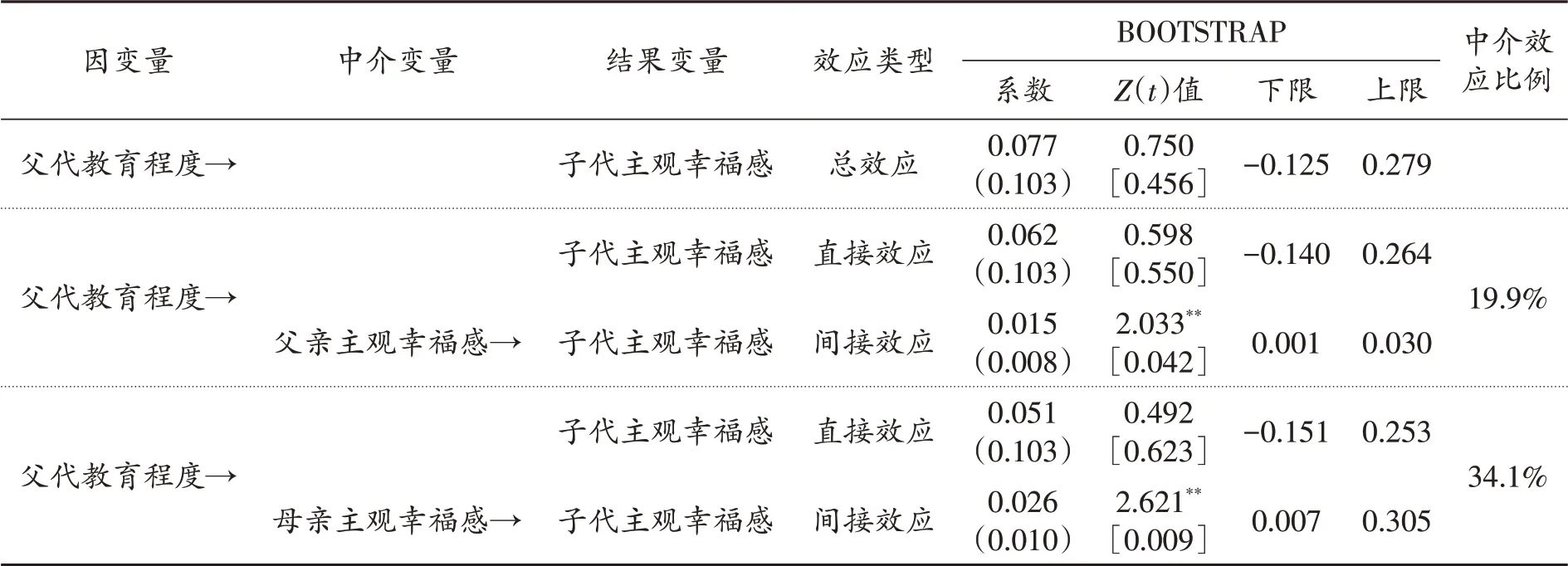

表4 父代教育程度对父代与子代主观幸福感因果效应估计及Rosenbum界限法检验 其次,干预效应在低教育程度组所带来的潜在收益与高教育程度组已经享受到的实际收益并不等值。通过干预组因果效应(ATT)和控制组因果效应(ATU),可以推断高教育程度组和低教育程度组的反事实结果。父亲的干预组与控制组因果效应分别是0.238和0.264,母亲的干预组与控制组因果效应分别是0.339和0.556,这显示出对于未能接受高中及以上教育的人群来说,假如其接受了这一教育,则收益的幅度是要大于当前已经接受这一教育的人群的,对于女性尤其明显。 最后,父代教育程度对于下一代主观幸福感没有显著性影响。在匹配前,父代教育程度对于下一代主观幸福感的代际再生产效应十分显著(0.257,p<0.001),但是利用倾向值匹配消除选择性偏差后,平均因果效应的水平不仅从匹配前的0.257降至匹配后的0.096,也未通过显著性检验。经过参数匹配与非参数匹配的复检,结果一致支持这一发现。 匹配后的结果表明,子代并没有因为父代的教育差异而对主观幸福感产生显著的因果效应影响。对这一结果存在两种可能的解释:一种是简单地宣布,教育的代际外溢作用实质上是选择性偏差造成的“似是而非”,父代的教育程度对于子代的主观幸福感的再生产毫无影响,即直接否证假设2。另一种解释则涉及再生产效应的传导机制问题,在家庭这一场域中,父代教育程度可能通过自身的主观幸福感所营造的家庭氛围而间接传导至子代,在因果路径中存在完全中介的情况,即通过证实假设3b而间接证明假设2。如果接受前一种解释,那就意味着否定了父代教育程度对子代主观幸福感的再生产影响,但是,考虑到“家”作为一种特有的结构,在教育与主观幸福感的传递中具有内部复杂性。因此,可以将“家”看作一种由内部各主体间直接效应与间接效应多重复合形成的传导机制系统,那么有必要对后一种解释进行中介效应模型检验以丰富我们的认识。 (四)匹配后中介效应分析为了透析父代教育程度与子代主观幸福感之间的再生产路径,将父代主观幸福感作为“桥接”父代教育程度与子代主观幸福感的中介变量,能进一步厘清这一因果路径中的直接与间接效应。本研究基于先前研究结果,采用1∶1精确匹配后的成对数据作为中介效应分析数据来源,对数据进行有放回的5000次Percentile Bootstrap检验,相关结果见表5。

表5 中介效应检验结果 经检验,父亲、母亲的主观幸福感的间接影响路径系数均具有显著性,不支持直接否证假设2,且证实了假设3a。同时发现,父代教育程度对子代主观幸福感的直接效应不具有显著性,可见父代的教育程度对于子女的主观幸福感影响是通过自身的主观幸福感而间接影响的。经过对总效应的分解,其间接效应的影响力达到了总体影响的54%(19.9%+34.1%),假设3b得到证实。对比父亲和母亲对子代主观幸福感的效应比重可以发现,相比较于父亲,母亲主观幸福感的间接效应系数为0.026,大于父亲的0.015,并且其在总效应中的比例(34.1%)也远大于父亲的比例(19.9%),母亲主观幸福感的中介效应影响对子女主观幸福感的作用和比例更大。假设3c得到验证。 中介模型的结果佐证了父代的教育程度经由其主观幸福感间接而显著地影响着子代的主观幸福感这一再生产过程,这既不同于匹配前数据呈现的显著正向趋势,也不同于匹配后直接回归的非显著性总效应估计。这种路径结果表明,以获得幸福为绝对律令的教育行为,确实能够提升受教育个体自身的主观幸福感,但是对于幸福的代际再生产,父代教育程度对子代主观幸福感的传递是一种借由父代主观幸福感的“完全中介”效应过程。这一结果或许也说明,让孩子更加幸福的最好方法是造就“家”的整体幸福感,仅关注于孩子本身甚至试图为了孩子牺牲自我是低效而短视的。 五、结论与讨论本研究利用中国家庭追踪调查数据构建祖-父-子三代数据集,使用倾向值匹配法,设置以父代是否接受高中及以上教育为处理水平差异的控制组与干预组,并在此基础上构建中介模型探索父代教育程度与子代主观幸福感之间的再生产机制。根据模型计量结果,获得如下几方面重要结论: 第一,本研究在对祖代各变量进行匹配后消解了父代受教育程度内生性问题,得到了父代受教育程度对其自身主观幸福感发挥积极影响的“净值”。与匹配前相比,匹配后的“净值”虽有“缩水”但同样证明了教育对主观幸福感的显著因果效应。因此,不断提升人民群众的教育水平,加大高等教育的普及率和可得性仍然是促进人们主观幸福感提升的基本策略(高德胜,2011)[33]。同时,观察性数据与真实效应的落差也显示出普罗大众以“家”为综合观察单元并以之为决策依据、行为参照的背后逻辑。而教育政策也需要在有效分离其中各层面影响的前提下,谨慎选择和预估教育及其他政策干预的实际收益及其作用路径。 第二,从干预组与控制组的反事实结果推断可以发现,现实中的低教育程度群组假如接受了较高的教育干预,其潜在收益大于现实中已接受高教育程度群组。这一潜在结果表明,教育是低教育群组实现阶层流动、提升生活幸福感的重要手段,而现实生活中低教育群组面临种种教育阻滞因素(个人资质、家庭贫困、师资薄弱等)无法获得充足教育机会,可以说个人和社会原因共谋了低教育群组主观幸福感低的困局(李涛,2014)[34]。这既表明中国式“望子成龙”确有其逻辑合理性,也表明扶贫必扶智的潜在政策收益有可能被低估了。为低教育群体提供再教育的机会,实施优质教育资源惠民工程,能够打破低教育群组由于无法获得较高程度教育而主观幸福感降低的恶性循环,也将阻断家庭中因缺乏主观幸福感造成的“心理贫困”的代际传递(贺光烨、李博雅,2020)[35]。 第三,利用匹配后数据构造的中介模型结果表明,父代主观幸福感在父代教育程度对子代主观幸福感中发挥完全中介作用。这样的研究结论一方面意味着父代教育程度对子代主观幸福感的积极效益需经由父代主观幸福感传递,即教育本身对主观幸福感具有代际再生产效应,且其影响需要经由代内主观幸福感的生产而惠及下一代。另一方面,研究结论也展现了“家”作为方法这一富有中国式研究想象力的视角可能对今天中国家庭结构面临的各种转型问题,尤其是居住安排与隔代抚养等所能带来的新阐释空间。因此,社会治理中必须高度重视“家”的功能性、结构性实现,确保“家”是承担代际交流、沟通、陪伴的重要载体,为教育代际“外溢”作用的实现提供再生产场域(蔡琳,2020)[36]。学术研究中也应将“家”带回主流分析方法范畴,将“家”作为中国人的社会生命之源(渠敬东,2019)[37],透过“家”来探索个体受教育程度等自致性因素与主观幸福感的代际再生产机制(杨菊华、李路路,2009)[38]。 第四,在父代受教育程度经由自身主观幸福感影响子代主观幸福感这一路径中,母亲的影响载荷高于父亲。相比较于父亲,同等教育水平下,母亲的主观幸福感更强,也更能对子女主观幸福感产生积极影响。正如母亲的消极情绪(抑郁、焦虑等)对子女会产生更强的负面作用一样,母亲的积极情绪和情感体验也会对子女产生更强的正向作用(Cummings&Davies,1994)[39]。这一方面源于母亲是子女的主要抚育者,儿童成长早期主要由母亲伴随,母亲在互动性、监督性、关怀性方面付出更多;另一方面“男主外、女主内”的传统家庭性别分工理念让父亲主动淡出家庭,育儿参与度较低(王雨磊,2020)[40]。这一结果也说明,在主观幸福感等情感领域,母亲角色在家庭功能中的贡献是被低估的,在“情感劳动”中母亲的影响更加重要,这与近代以来父亲隐喻向母亲隐喻转化的内在逻辑暗合,也应当引起足够的关注与重视。 本研究还存在以下不足:首先,本研究立足于反事实结果框架,模型假设不同的处理单元具有同质性,但是人与人之间的异质性,特别是对于分配结果的顺从与悖逆等,都存在复杂可能。限于篇幅,未呈现对异质性分层群体的因果效应和中介效应等更细致地分析,但是不同群体的边际收益等问题应当是后续因果推断的应有之义。其次,需要说明的是,本文所基于的CFPS数据尚未能完整追踪一代人的整个生活史,更未能将“家”放置在若干轮次更替的视野中来深入刻画其代际关联性,后续研究还需要持续追踪,来超越“快照”式的研究并形成对于代际教育外溢作用动态发展的充分认识。 在人类的历史中,幸福总是可欲而又不确定的,教育作为一种“致幸福”的手段,不论从今生今世还是泽被子孙而言,都有其重要的幸福生产力。“家”作为幸福再生产的主要场域,脱离家庭范畴将无法传递父代主观幸福感,这从研究结果上指出“福”不过三并不是意味着祖代幸福而子代必然不幸,而是教育对主观幸福感的代际再生产需要在家庭场域内通过父母的主观幸福感发挥效应。然而,现代社会下复杂家庭结构的减少、生育意愿的降低以及居住倾向的改变为幸福的再生产设置了条件,三代之外的亲属很难对子代产生影响。因此,以“家”为方法,在祖-父-子三代内解读教育与幸福的再生产问题,是探索教育的代际“外溢”作用,整体把握幸福传递机制的现实选择。✿ 猜你喜欢 父代子代代际 妊娠期高血压疾病与子代心血管疾病关系研究进展现代妇产科进展(2022年1期)2022-12-07孕前肥胖、孕期增重过度与子代健康中国生育健康杂志(2022年4期)2022-11-25延迟退休决策对居民家庭代际收入流动性的影响分析——基于人力资本传递机制贵州财经大学学报(2022年5期)2022-11-16新冠疫情期间增加了父代体育人口吗?——基于反向社会化理论的实证研究吉林体育学院学报(2021年2期)2021-06-01盐胁迫下苜蓿父代与子一代种子萌发研究种子(2020年7期)2020-10-09春节,代际弥合好时机文萃报·周五版(2020年5期)2020-08-04教育扶贫:阻断贫困代际传递的重要途径甘肃教育(2020年12期)2020-04-13“这里为什么叫1933?”——铜川“红色基因”代际传承当代陕西(2019年18期)2019-10-17古巴代际权力交接受世界瞩目环球时报(2018-04-20)2018-04-20不同种源文冠果优良子代测定农业与技术(2016年22期)2017-03-07

|

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |

西北人口2022年3期

西北人口2022年3期