一览众书晓 |

您所在的位置:网站首页 › 1854年的香港图片 › 一览众书晓 |

一览众书晓

|

所以,请认真想一想:您洗手了吗?您出门戴口罩了吗?您节约粮食和能源了吗?您还在大吃大喝买买买吗? 原文/ 相欣奕 编辑/ 众山小 排版/ 张琪

作者像 前言 前言 向死求生

死亡地图 / The Ghost Map (《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》,史蒂芬·约翰逊著,熊亭玉译,第139页) 题头所引是1849年9月《泰晤士报》在刊登有关霍乱理论的系列文章时所表达的悲观立场。时隔160余年,无论是在今时今日新冠疫情之下,抑或放在非典、寨卡、埃博拉等病毒肆虐的背景之中,都让人读之感叹:历史是何其相似,又是何其不同。2019年暑假我查找有关伦敦的资料,偶遇《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》一书,颇受吸引,在图书馆几个小时读完,意犹未尽又外借一个月。当时吸引我的仅仅在于本书可堪为19世纪中叶急剧膨胀的伦敦城市问题做一个生动注解。新冠疫情爆发,春节至今闭门不出,抽空再读《死亡地图》,1854年伦敦宽街的霍乱事件又以不同的脉络呈现在眼前。本文是在疫情之下,对熊亭玉翻译的《死亡地图》一书的述评。 1854年的伦敦:“农业文明的壳包裹不住工业文明的芯” 1850年代的伦敦是何种样貌?1800年,伦敦人口达到了100万;1850年,伦敦人口剧增为236万。伦敦作为率先完成工业革命的英国政治经济文化中心,具有非凡的吸引力。与工业革命同步的是如火如荼的圈地运动,导致大量农民失去土地。一方面,城市提供着可观的工作机会;另一方面,相当多失地农民在故乡无以谋生。“需求拉力”与“供应推力”的一推一拉之间,伦敦就飞速膨胀起来。

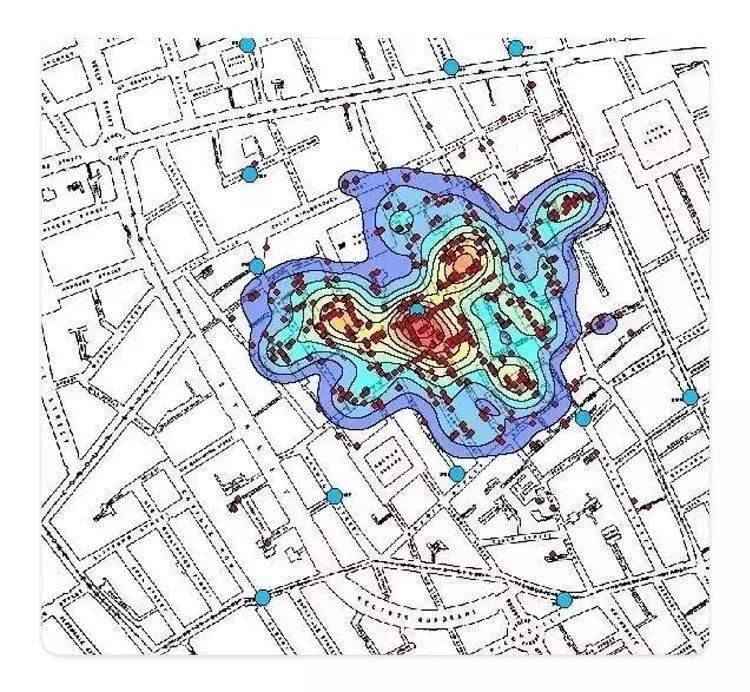

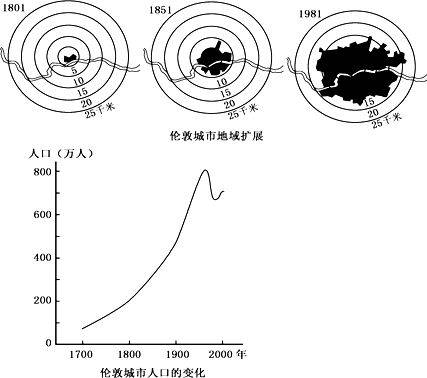

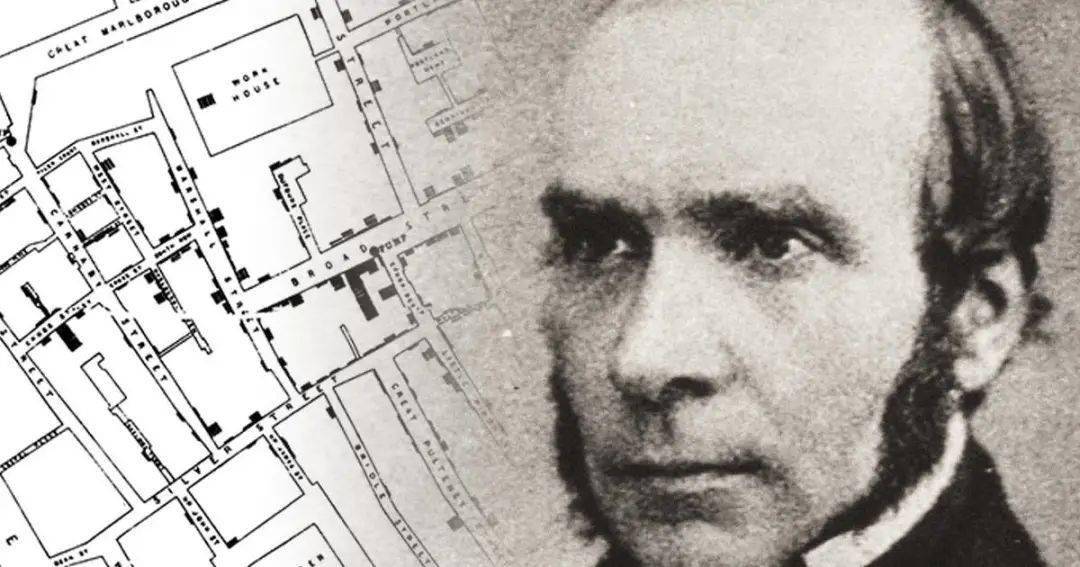

图|伦敦人口与用地规模扩张图(图来自于网络) 数千年城市发展史,古代城市几乎都受制于周边的自然生态系统,由其界定城市人口上限。而煤炭和蒸汽的使用,铁路的运营,让伦敦挣脱束缚膨胀。从历史视角观之,当然可以很轻易地使用“工业革命”、“生产力突飞猛进”、“城市飞速发展”来描述。而具体到这一时期生活在城市中的个体,特别是底层平民,“容易”二字是完全谈不上的。 首先,城市并未做好容纳如此多新增人口和新增功能的准备。正如《死亡地图》开篇所言,“1854年的伦敦是一个维多利亚时代的大都市,却将就使用着伊丽莎白时代的公共基础设施”。农业文明的壳包裹不住工业文明的芯。农业文明的壳,正是缓慢的农业文明时代中近乎于“静态”的古代城市;工业文明的芯,却是工业革命以来城中乍现的工业生产、仓储、物流等等功能,以及激增的人口。 其次,如此多人密集于局促的城市空间之中。可以推测的是,他们阶层不同、贫富悬殊;他们有巨大的流动性——漂泊不定,流入流出随时都会发生;除了生产关系之外,难以用其他关系产生关联。 正如书中所言,面对这样的情景,维多利亚早期的人们全力以赴要解决的社会问题颇多。如何以人道的方式来实现社会工业化?在过度自由的市场下,政府如何施政?劳动阶层作为一个整体,其谈判协商的限度在哪里? 但除了上述问题之外,另一个同样紧迫的问题是:这么多大粪,该怎么办?书中记述了1840年代一位土木工程师的眼中景象,“我发现这两座房子的地下室里都是大粪,三英尺厚的大粪;大粪从粪坑漫溢出来,却任其长年累月地堆积在地下室。我发现院子里都盖着从厕所漫出来的大粪,有六英寸厚,院子里垫着砖块,这样住户从院子里经过才能不湿脚。” 无论中外,急速扩张的城市常受困于给水排水。汉长安城“水皆咸卤”成为隋长安兴建之原因,“屋宇交连,街衢湫溢”是周世宗柴荣扩建汴京城的动因。 霍乱在宽街爆发了 1854年伦敦宽街霍乱爆发,毫不为奇。1850年代的伦敦,任何瘟疫在任何区段爆发,都毫不为奇。宽街位于苏豪区,黄金广场附近。这里在17世纪曾经是贵族云集之地,19世纪渐趋没落。老旧的联排别墅被分隔成公寓出租,街上满是大大小小的孩童。高密度的居民,绝大部分一贫如洗;公寓、店面、屠宰场、加工厂、锅炉共同构成这一街区。值得一提的是,1850年至1856年期间,因付不起房租而受到驱赶,马克思夫妻带着4个孩子1个女仆搬至苏豪区两居室的廉价公寓赁屋而居。并不知晓马克思先生对于1854年发生在身边的这场瘟疫有何感想。 时过境迁,今日我们可以以上帝视角清晰辨识这场瘟疫的来龙去脉。1854年的8月底,伦敦潮湿闷热,苏豪区弥漫着粪坑、下水道、作坊、屠宰场、锅炉、牲口的各种各样浓烈味道。宽街40号一家的女婴最先开始又吐又拉,亦即“零号病人”。女婴的母亲每日都把清洗尿布的脏水倒入后院的水槽,或房前的粪坑里。与宽街40号相距不远,是宽街水泵。每天随时都居民来取水。此处水井挖掘很深,口感颇佳,极富口碑,有人舍近求远都会来此处取水饮用。数天之后,宽街的噩梦降临。最初短短几小时,就有数百人感染霍乱,多是全家感染。街道寂静,喧闹不再。户外只有牧师和医生急匆匆赶路,以及运尸车来去。霍乱疫情至9月19日结束,最后一名因霍乱而死去的人,是零号病人小女婴的父亲。短短20天,以宽街为中心的不大的区域有700多人丧生。 调查发现,虽然水井内壁完好,但与水井相距不远的化粪池砖砌池壁破损。化粪池位于水井水位线8英尺之上,而化粪池与水井之间是浸满大粪的湿软土壤。传染链条就此达成: 零号病人小女孩——洗尿布水携带霍乱弧菌——通过化粪池进入宽街水井——取水饮用的人感染发病。

图|死神藏在水井之中(Ghost Map, P 158) 霍乱瘟疫中的关键人物 身处灾难中心的人们,经历了难以想象的痛苦折磨,在此不做赘述。我们只来关注几位核心人物和群体。 琼·斯诺医生:扑灭瘟疫之火并追根溯源的人

图|人钦佩的琼·斯诺医生(来自于Ghost Map) 琼·斯诺医生是个卓越的人。他出生于约克郡的工人家庭,虽沉默少言,却敏锐细致,意志坚定。我们无法获知到底是何种原因促使年轻的斯诺医生独自漫步200英里到达伦敦,只知道他胸怀远大梦想,在苏豪区安顿下来,读完医学院并得到外科医生执照,在黄金广场附近开了一个全科诊所执业。执迷于行医,又执迷于麻醉剂研究,从工人家庭的孩子,到外科医生,终于成为维多利亚女王无痛分娩时聘请的麻醉医生。 以上只可证明斯诺医生天资聪颖,而他的杰出之处则在于,对伦敦上层社会的吸引毫不在意。解决医学难题是他最大的爱好。斯诺医生自1839年以来在10年间发表了50多篇《柳叶刀》文章!他不但跨越了多个社会阶层,还跨越了多个知识层面,是位难得的通济思想家(Consilient thinker)。他为了研究麻醉剂,长期用青蛙和自己做实验,成为了顶尖麻醉医生。又正是基于对麻醉剂乙醚气体的了解,他质疑长期占据主流的霍乱“瘴气论”,并在1849年经由细致观察提出霍乱的水传播理论。在斯诺提出这一理论之后,《伦敦医学公报》指出:“决定性的实验方案应该是,把水运送到一个遥远的地方,这个地方霍乱从来没有光顾过,凡是饮用这种水的人都患上了霍乱,而没有用过的人都得以幸免于难。”时隔5年,1854年,斯诺医生诊所附近宽街霍乱暴发,一片惊惧之中,只有斯诺医生坚定地相信他能找到瘟疫的源头,并可借此找到霍乱水传播理论的证据。斯诺医生果然第一时间来到了宽街水井。囿于当时对微生物传播疾病并无认知,他并不能判定到底水中有什么,但他直觉根源于此。在人人避之不及的疫区中,斯诺医生逐户开展霍乱调查,发现同一街区绝大部分死者都以宽街水井为水源,而幸存者则在别处取水。非疫区也有霍乱致死的病例,则恰好是喝了从宽街水井送去的水。一切昭然若揭。机会只留给有准备的头脑。斯诺医生对霍乱传播多年研究,加之以疫区逐户访查,让他迅速锁定瘟疫源头,并说服人们立即锁闭宽街水井。宽街水井锁闭于前,零号病人小女孩的父亲发病在后。如若不然,循环往复,又一波霍乱高潮就会接续而来,最后一位死者也绝不会是宽街40号的小女孩的父亲。 前言 ●●● 人物篇 人物篇 向死求生

死亡地图 / The Ghost Map “大多数具有历史意义的事件——大战役、政治革命等,经历者都具有自觉性。而流行病则不同,参与者几乎都是普通人,按部就班地做着事情,压根儿没有想过自己的行为会载入史册。普通人用死亡创造了流行病的历史。” (《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》,史蒂芬·约翰逊著,熊亭玉译) 怀特黑德:一位不相信“神圣旨意”而以辩证逻辑分析瘟疫的年轻牧师 与琼·斯诺医生同样重要的一个人物,是年轻的助理牧师亨利·怀特黑德。在幸存者纷纷避疫而去时,这两位都是瘟疫中心的“逆行者”。瘟疫发生时,怀特黑德28岁,已在宽街所属的圣卢克教区担任助理牧师3年。他的日常工作范围就是圣卢克教堂和整个社区。这个社区嘈杂无序,但亲善敬业让他得到了居民的喜爱,他熟悉这里的每一户每个人。

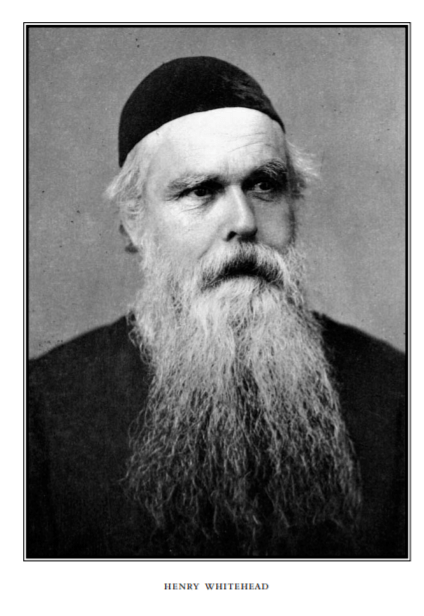

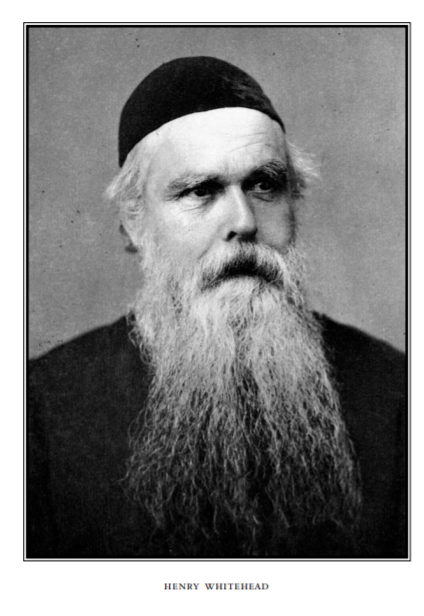

图|怀特黑德 这位温和善良的年轻人成长于颇具盛名的Chatham House公学(不知与今日的英国皇家国际事务研究所有何关联),他的父亲是校长;大学就读于牛津大学林肯学院。正如我们不知晓年轻的斯诺医生为何不骑马不乘车独自漫步200英里到达伦敦,我们同样不知晓怀特黑德为何选择领圣职并一生担任牧师。但翻看牛津大学的历史,“耶和华是我的亮光”是校训,其若干学院的创立正是为了培养神职人员,比如耶稣学院和新学院。杰出校友的名单之中,包含12位圣人,86位大主教以及18位红衣主教。基于此,怀特黑德的职业选择也就顺理成章了。

图|牛津大学林肯学院(来自于网络) 在当时,社会上层人士会说,是贫穷、堕落、粗俗产生了流行疾病的温床。所以,与苏豪区紧邻的摄政街修建了高墙隔断,苏豪区承受瘟疫的巨大灾难时,摄政街安然无恙。瘟疫的确会选择性攻击穷苦人吗?根据1842年的数据,伦敦绅士平均死亡年龄是45岁,而穷苦劳动阶层平均寿命为26岁。这形成了极为刺眼的反差。 瘟疫暴发之后,怀特黑德奔走在社区中主持临终祷告。瘟疫中忙于奔走的怀特黑德,听到瘟疫漩涡中的宽街居民的抱怨,他们归咎于街区中新近修建的下水道,纷纷传言是施工中挖出了1665年伦敦大瘟疫的尸坑释放出了瘴气。 “瘟疫是上帝的旨意”,这样的说法也相当占优势。“瘟疫旨在让人类能够适应空气中的全球变化,摧毁数千人,或是数百万人,为的就是让新生的一代代人类能够在新环境中繁衍昌盛。”——我们又从中窥见了社会达尔文主义的影子。作为穷人社区的牧师,怀特黑德无法接受“瘟疫是神圣旨意”这样的偏见。为了纠正人们的偏见,他很快撰写了一篇专论,明确列出无法从神圣旨意的角度来解释苏豪区瘟疫的发生。他采用的是辩证的逻辑——“污物和尘埃的积攒都是不均等的。人们拥堵在一起,街道设计拙劣,房子密不透风,这加重了特定地区的疫情。”他的专论中,列出了他每日所见所闻的市中心平民住区的贫穷和绝望,并断定瘟疫的发生不是神圣的天意,不是因为这里的居民道德欠佳,不是因为懒惰和胆怯,而是人口密度。 两位逆行者的合作与友谊 怀特黑德对于社区的熟稔,以及他的这篇专论,促成了教区的任务指派。圣卢克教区指派他和斯诺医生合作完成瘟疫调查。如果说斯诺医生胜在专业的资质和多年的研究准备,那么怀特黑德凭借的是什么呢?瘟疫发生以来,年轻的牧师比任何人付出的时间和感情都多。最开始作为牧师照顾苦难煎熬的病人,后来他为了辩驳外部对疫区的偏见而开展瘟疫调查。怀特黑德的资质在于,他开放探索不盲从的心智,以及他对于社区的细致深入的了解。“宗教价值观让他同苏豪区的穷苦劳动人群密切接触,但他并未因自己的宗教价值观就对科学的启蒙视而不见。” 斯诺医生是不善言辞的专业人士,怀特黑德却是生活在苏豪区的人。没有怀特黑德对社区的熟知,斯诺医生无从详细获知患病的人与喝了宽街水井的水的直接证据。他们两位互助互补,找到了零号病人,挖开了水井,发现了宽街40号化粪池与水泵之间的直接联系,探索到了瘟疫的根源,在此过程中也建立了深厚的友谊。其实最初斯诺医生相信的是“瘴气论”,即霍乱通过不洁空气传播。他们一起与居民交谈,一同走在瘟疫阴影笼罩的街道上,询问社区居民的日常生活,查出逃离了苏豪区的人的去向。层层剥茧的调查过程中,“宽街因霍乱而死的鬼魂们再次聚集起来”,他们在地图中指向了瘟疫的源头。同一街区绝大部分死者都以宽街水井为水源,而幸存者则在别处取水。非疫区也有霍乱致死的病例,则恰好是喝了从宽街水井送去的水。一切昭然若揭。死亡地图不是目的,地图背后的数据,以及为收集这些数据所开展的调查研究才是真正的创新。 两位逆行者的努力,把都市生活从集体赴死的节奏中拯救出来,使之持续。1866年之后,卫生的供水和垃圾处理系统建立之后,伦敦再也未经历过霍乱。死亡地图的绘制,更成为驳斥当时深入人心的“瘴气论”,并为霍乱水传播理论正名的转折点。从这个意义上而言,1854年向死而生的追寻宽街霍乱死亡踪迹,解救的何止是伦敦这一个城市?有了伦敦下水道工程成功的珠玉在前,在霍乱的刺激之下,其他城市纷纷采取行动推动了市政基础设施的现代化。 卫生机构的官员们 伦敦卫生机构的官员们在瘟疫暴发四天之后来到宽街视察。此时疫情高峰已经过去,官员们坚持着一直以来相信的观点:伦敦的空气在夺走人的性命。卫生理事会视察之后,秘书给伦敦各大报纸发去文章,报纸们也就照发了。卫生理事会所采取的措施,就是大量使用漂白粉,压制平日里城市垃圾的恶臭。 主流对于霍乱瘴气论的认可是很可怕的。因为如果相信污染的空气是造成伦敦卫生危机的唯一原因,那么人们就愿意付出一切代价让房屋和街道摆脱瘴气,哪怕是把泰晤士河变成下水道。即便诸多数据证据和事实证据都对瘴气论提出了质疑,可以卫生理事会官员为代表的社会主流人群仍然对空气传播霍乱深信不疑。《死亡地图》一书的开篇,详细描绘了当时在伦敦下水道中谋生的人群,他们是挖泥人、掏粪人、河道人、阴沟人。。。。如果相信霍乱传播的瘴气论,这些人并未因污浊的空气而发病,宽街的居民却死亡数百人。这就是明摆着的质疑。 伦敦卫生机构的官员们,被气味和成见遮蔽了眼睛,他们的思维方式和工作方法,是绝无可能探寻到瘟疫的源头,并打断疫情的传播的。

图|宽街的牧师怀特黑德(来自于Ghost Map) 怀特黑德自1851年开始在宽街所属教区工作,是一位年轻的助理牧师。他是查塔姆公学的优秀生,毕业于牛津林肯学院。 辅助人物 一位记录细节无所不用其极的档案员:法尔 一位固执己见从而犯错的长官:埃德温·查德威克 被气味和成见遮蔽了眼睛的大多数人人物篇 ●●● 反思篇 反思篇 向死求生

死亡地图 / The Ghost Map “地球将成为一个都市星球,80%的人都生活在大都市里,但这只是预言而已。可能会有新的力量兴起,或是宿敌回归。这些东西可能危及我们的都市星球,这些反城市的力量会是什么呢?” 《死亡地图:伦敦瘟疫如何重塑今天的城市和世界》,史蒂芬·约翰逊著,熊亭玉译) 瘟疫之中,偏见和污名化从不缺席 在中篇里,提及了这样一个信息:1842年伦敦绅士平均死亡年龄是45岁,而穷苦劳动阶层平均寿命为26岁。瘟疫之中,偏见和污名化从不缺席。比如,1850年就有一位所谓专家声称,“我认为,在天气温和的节假日、星期六、星期天,只要是下层的人有了放纵淫乱的机会,暴发疾病的可能性就会增加。”富有地段的人们指指戳戳,认为苏豪区的群人遭遇了这场瘟疫是自作自受,或是因为道德不佳而受到上天的惩罚,或是屈服于内心的恐慌而雪上加霜。 与之相比较,“瘴气论”的错误认识,只算是“误将烟当成了火”。宽街瘟疫之后4年,1858年6月伦敦经历了记入历史的“大恶臭”(Great Stink)时段,但按照法尔《出生与死亡周报》中的记录,这一时期传染病死亡率完全处于正常水平,这也是对“异味就是疾病”的证伪。持有瘴气论的专业人士,只是采用了错误而无效的干预方式而已。虽然走了瘴气论的弯路,但对于伦敦所发挥的作用大多是积极正面的。 年轻的牧师基于对社区的了解,驳斥的是来自于外界的污名化,他撰写专论表明苏豪区的人们并非死于卫生不佳,也并非死于恐惧。斯诺医生则对霍乱“瘴气论”提出挑战。他推断是来自霍乱病人的排泄物导致的一次特别的污染,从下水道或粪坑泄漏到了水井之中。当二位齐心合力,搜索到宽街40号的零号病人,挖开宽街40号门口的化粪池,发现化粪池和相距不远的水井之间全是浸满人类大粪的湿软土壤之时,就是对偏见和污名化的有力证伪。 向死求生:重要的不是形式,而是过程 近代的城市,产生了问题,也产生出问题的解决方案。关于近代城市的问题,在“农业文明的壳包裹不住工业文明的芯”部分已作阐述,在此不赘述。关于城市的问题寄希望于城市解决,可从人才、财富与技术创新三方面理解。 其一、大城市让有天分的人汇聚。 斯诺医生、怀特黑德以及法尔,都出生于小镇,伦敦吸引他们从四面八方而来。正是因为他们生活在都市之中,相距很近,生活轨道交接,才能产生联系,才让问题的解决成为可能。不同背景的陌生人,在大城市公共空间中,共享有价值的专业知识和信息。在这个意义上, “宽街的胜利,就是流行病学、科学推理和信息设计的胜利,但也是都市化的胜利。” 其二、解决城市问题需要的财力物力和技术创新,有赖于大城市提供。 1858年的大恶臭,迫使议会迁出了伦敦。多年以来,伦敦城中全部污水都直接排放到泰晤士河,城市水源受到污染,霍乱挥之不去,恶臭当然也是如影随形。大恶臭刺激伦敦市政工程委员会紧急成立,土木工程专业的约瑟夫·巴泽尔杰被任命为总工程师来解决这一问题。巴泽尔杰特一直相信霍乱的水传播理论,他认为改善卫生设施是唯一的解决方法。在得到任命之后,巴泽尔杰特设计了一套全伦敦地下污水管道系统,并用十数年之久完成建设。这项工程于1859年开始,到1865年伦敦中心城区的地下管网开始投入使用,6年里他们建造了总长720公里的管道,连接了21,000公里长的局部下水道系统,开挖了270万方土方,消耗了318万块砖和67万方混凝土。总花费400万英镑,相当于现在的2.5亿美元。1868年,最后一座泵站竣工,工程的北岸部分完全投入使用。整个工程到1870年代全部完成。自此之后,伦敦终于可以把污水排到泰晤士河远离城市的东端,然后抽送至海洋。这一系统成为西方世界城市的范本,自此之后,伦敦再无霍乱。 这样的历史转折,证明一个城市,在面对当时威胁全城的环境和健康的严重问题之时,只要着手应对,完全可凭借大城市积累的智慧和财富以及工程技术创新,采用大型公共建设项目解决。 灾难之后:如果没有经验反思,何以抵挡下一次灾难来临? ①关于霍乱的根源 即便斯诺医生早就明确水传播霍乱,尽管1854年宽街瘟疫寻源中的死亡地图已成明证,但“瘴气论”仍持续多年挥之不去。当年负责《出生与死亡周报》数据统计和记录的法尔先生,在斯诺医生已经去世的1866年做过这样的证词:“伦敦的空气,不同于水,不是由公司提供给住户的,空气就吃了大亏,难辞其咎。空气没有目击证人,也没有博学的律师为之辩护。所以空气只好听任大家指责它繁殖并且非法散播了各种瘟疫。而泰晤士河,古往今来应受到尊敬的母亲河,还有伦敦的各路水神,却在公众喧闹的声音中被宣布为完美无罪。” 到底哪里是烟,哪里是火?古今中外,面对包括瘟疫在内的城市问题之时,准确判定根源,并采取高效果断的措施,至关重要。 ②庞大的城市工程 庞大的城市工程,应当以解决城市问题满足城市居民切实需求为导向。其实我们已经见证了不同的城市采用的不同模式。有的城市面对迫在眼前的问题弃城而走,比如2019年印尼决定迁都。有的城市应用工程学来解决,比如纽约曼哈顿岛的BIG U项目。而日常风平浪静时段,颇多城市也走过大白象工程的弯路。 (完) ●●●

新冠肺炎全球大流行的当下,全球确诊病例直追1亿(1月5日报为8448万)。中国和世界各国或刚刚从艰难鏖战中脱身,或正在水深火热的缠斗之中。在这样艰难的时刻,借用《死亡地图》中的一段话作为本篇的结尾: 想想站在伦敦街头的斯诺和怀特黑德。 那时霍乱似乎是无法解决的难题, 而且盲从和迷信当道。 但最后关头,理性力量胜出。 水泵的把手拆除了, 地图绘制了, 瘴气论寿终正寝了, 下水道修建起来了, 水干净了。 无论面临的威胁有多么严峻, 如果我们承认潜在的问题, 如果倾听科学的声音而不是迷信的声音, 如果不堵塞反对的声音, 那么问题是可以解决的。 推送 | 近3000篇原创专业译文 2014-2021 © 转载请注明:返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

今日新闻 |

推荐新闻 |